....

. ![]() Bâtiments

et Quartiers durables franciliens

Bâtiments

et Quartiers durables franciliens

.

200

projets pour transformer le territoire

.

(1)

Les démarches

Les quatre totems des démarches

Logements

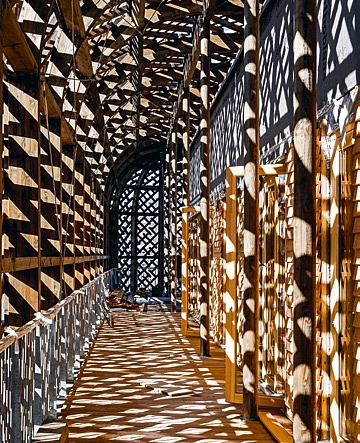

: Les Pierres Sauvages - Pantin (93)

...

Avec 200 projets accompagnés depuis 2017, les démarches

Bâtiments et Quartiers durables franciliens sont désormais

incontournables dans l’écosystème de l’immobilier

régional. De nombreuses maîtrises d’ouvrage publiques

comme privées rejoignent Ekopolis pour améliorer la qualité

environnementale de leurs projets, tout en faisant progresser les connaissances

et les pratiques de toutes et tous. Co-construit et animé avec

des professionnels engagés - maîtres d’ouvrage, architectes,

paysagistes, urbanistes, bureaux d’études et entreprises

du bâtiment -, l’accompagnement BDF et QDF pousse chaque équipe

à trouver ensemble les solutions qui viendront améliorer

les performances

environnementales et la valeur sociétale de son projet, tout en

préservant qualité d’usage, qualité architecturale

et équilibre économique.

C’est là toute la puissance de l’intelligence collective

! Jacques Baudrier, Président d’Ekopolis, Adjoint à

la Maire de Paris

en charge du logement et de la transition écologique du bâti

; Véronique Pappe, Directrice d’Ekopolis

| Les démarches | |||||||||||

| Des démarches qui transforment l’Île-de-France Cela

se traduit concrètement par une priorité donnée

à la réhabilitation plutôt qu’à

la démolition, au bioclimatisme plutôt qu’à

la climatisation, à la sobriété des matériaux

et des équipements, à une gestion raisonnée

de l’eau… Bref, une approche low-tech qui, grâce

à une méthode éprouvée et un petit

apport supplémentaire de matière grise dès

l’amont des projets, permet d’économiser les

ressources et de garantir le confort des usagers. BDF et QDF : l’intelligence collective en action Avec

plus de 200 opérations de bâtiments et une dizaine

à l’échelle de l’aménagement,

les démarches portées par Ekopolis participent activement

à la transformation des projets franciliens en construction

neuve, réhabilitation et renouvellement urbain. Les Commissions publiques Incarnation

de la dimension participative des démarches, les Commissions

publiques sont organisées tous les mois dans des lieux

variés. |

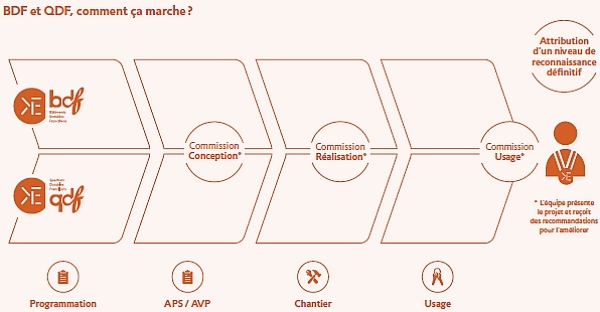

L’opération est accompagnée dès la programmation ou la conception - au plus tard à l’APS -, et jusqu’à deux ans après la livraison. Pendant toute cette période, Ekopolis est aux côtés de l’équipe projet et l’aide, étape par étape, à mettre en œuvre au mieux la démarche. |

||||||||||

| La

démarche BDF, c’est une véritable chance de

faire collaborer tous les acteurs d’un projet. Fabien Gantois, Architecte, vice-président de l’Ordre national des architectes |

|||||||||||

| Chiffres

2024 200 Opérations BDF - 10 Opérations QDF 1 800 000 m² Surface de plancher (SDP) |

|||||||||||

|

|

|||||||||||

| La

Commission a été l’occasion de prouver, devant

tous les professionnels du secteur, que notre parti-pris de renoncer à la démolition avait du sens sur le plan environnemental et financier ! Sarah Tartarin, Ingénieure environnement et gérante, GERA’nium |

|||||||||||

| Opérations BDF Types

de maîtrise d’ouvrage : 53% Maîtrise d’ouvrage

publique ; 34% Maîtrise d’ouvrage privée ;

13% Bailleurs sociaux

Types

de travaux : 49% Construction neuve ; 22% Réhabilitation

; 17% Mixte

Types

de programme : 12% Démolition-Reconstruction ; 50%

Équipements ; 34% Logements ; 16% Tertiaire et autres |

|||||||||||

| .. |

|||||||||||

|

Réhabilitation : Les

ressources ne sont

© Tom Klapisz |

Réhabilitation

: L’étalement

urbain contribue au changement climatique et au déclin

de la biodiversité. En réduisant les capacités

de stockage de carbone du sol et l’infiltration des eaux

pluviales, l’artificialisation augmente les risques naturels,

dont les phénomènes d’îlots de chaleur

urbains. Elle fragmente et détruit les milieux naturels. Bioclimatisme

: Quel

que soit le scénario ou les projections climatiques pris

en compte pour les années à venir, les vagues de

chaleur vont s’intensifier et se multiplier. Ces périodes

extrêmes ont un impact direct sur notre santé, voire

la survie, notamment des personnes fragiles ou surexposées.

L’Île-de-France, par ses fortes densités bâties

et de population, est particulièrement concernée.

L’installation de systèmes de climatisation ou de

rafraîchissement actif est à envisager en dernier

recours ou dans des zones refuge collectives : ils aggravent le

phénomène d’îlot de chaleur en diffusant

de l’air chaud, ils sont consommateurs d’énergie

et ils utilisent des fluides frigorigènes composés

de gaz à effet de serre. Sobriété

matière : Le

secteur du bâtiment représente 46% des émissions

de GES de l’Île-de-France et la construction représente

60% de l’empreinte carbone d’un bâtiment neuf

sur l’ensemble de son cycle de vie. Les chantiers de bâtiments

et travaux publics sont les principaux producteurs de déchets.

Il y a donc un enjeu à mettre en œuvre des matériaux

économes en matières premières rares, épuisables

et fabriquées à partir de combustibles fossiles.

Il s’agit des matériaux biosourcés - composés

de ressources d’origine végétale ou animale

: bois, lin, chanvre, paille, laine… -, géosourcés

- terre crue, pierre… - et de réemploi. Zéro

rejet : L’imperméabilisation

des sols a plusieurs impacts : elle limite l’infiltration

de l’eau dans les sols, et donc la recharge des nappes phréatiques,

et oblitère les conditions d’un sol vivant ; elle

augmente le ruissellement des eaux sur les voiries, et elle accentue

les risques d’inondations et de surcharge des réseaux

d’évacuations. À fortiori lors des épisodes

de fortes pluies, de plus en plus fréquents et intenses

en volume et en durée. Il y a donc un enjeu à concevoir

des aménagements permettant de gérer les eaux pluviales

à la parcelle, au plus près du point de chute, et

sans rejet aux réseaux. Campus Muséum Brunoy (91) © Groupe-6 Architectes (image KDSL) |

|||||||||

|

|

Bioclimatisme : C’est

important de créer

Médiathèque

James Baldwin |

||||||||||

|

Sobriété matière : À

l’échelle du projet, le coût de fourniture

de la botte de paille est quasi négligeable. Par contre,

le besoin de main d’œuvre est bien plus important et

représente les deux tiers du coût des travaux. En

tant que maître d’ouvrage public, c’est une

vraie opportunité pour mobiliser des chantiers Rénovation

de la maternelle Bois-Perrier, Rosny-sous-Bois (93) |

||||||||||

|

|||||||||||

| Zéro rejet : En

temps de pluie, de nombreux réseaux d’assainissement

sont surchargés et rejettent régulièrement

des eaux polluées dans les milieux naturels, notamment

la Seine. Développer des dispositifs de gestion des eaux

pluviales à la source permet de réduire les volumes

d’eau à gérer par les réseaux d’assainissement. |

|||||||||||

..... Construction

de 66 logements dont 22 sociaux, un centre municipal de santé,

des commerces et locaux d’activités, 58 emplacements |

|||||||||||

| Figure

de proue du quartier de la gare de Pantin, dont la future ZAC

est engagée dans la démarche Quartiers durables

franciliens, le projet Les Pierres Sauvages convainc

par sa programmation qui fait écho aux exigences environnementales

de la Ville, et répond au déficit de logements.

On y retrouve des logements sociaux et en accession, des commerces,

ainsi que le nouveau Centre Municipal de Santé Sainte-Marguerite,

et des cabinets libéraux au rez-de-chaussée, destinés

à couvrir une partie des besoins du territoire. |

|

||||||||||

| Surface

de plancher : 6 637 m² - Maîtrise d’ouvrage

: REI Habitat Architectes : Des Clics et des Calques, Palast Assistance à maîtrise d’ouvrage : Athlance, Remake, ARP Astrance Bureaux d’études techniques : Grue, EVP, IPC, BCA, Aïda, AGi2D Entreprises : Léon Grosse, Construire en végétal, ACDF, MJ Pierres Accompagnement BDF : François Vibert - Montant travaux : 18 M€ HT Phase : Livraison 2025 - Reconnaissance (V2.3) : Or en phase conception |

|||||||||||

| Évaluation BDF Gestion

de projet : 92% - Territoire et site : 86% - Solidaire : 83% -

Energie : 84% |

|||||||||||

|

|||||||||||