....

. ![]() Atlas

des usages et des potentiels du réseau parisien d'eau non potable

Atlas

des usages et des potentiels du réseau parisien d'eau non potable

.

(2) La propreté et l’assainissement

...

La présence d’un double réseau d’eau - potable

et non potable - est l’héritage de la pensée hygiéniste

et des travaux haussmanniens.

Les 1 700 km de réseau d’eau non potable contribuent aujourd’hui

à l’entretien du réseau d’assainissement, au

nettoiement de la voirie,

à l’arrosage de plantations, et à la trame d’eau

de parcs, jardins, et bois de Paris. En 2012, le Conseil de Paris a décidé

du maintien et de l’optimisation de ce réseau, et a approuvé,

en 2015, un premier schéma directeur des usages et du réseau.

L’anticipation d’un nouveau schéma directeur 2022-2034

a conduit la Direction de la Propreté et de l’Eau - DPE -

et Eau de Paris à rechercher l’adéquation du

niveau de service

pour les usages de l’eau non potable avec un niveau d’investissement

soutenable.

| La propreté et l’assainissement | ||||||||||||

| Le

réseau d’ENP joue un rôle majeur, historique,

dans la gestion de la propreté Les bouches de lavage (BL) Les

BL permettent d’assurer un nettoyage des caniveaux et des

trottoirs considéré plus efficace en temps et en

résultat - urine, déjections canines, poussière

et pollution… - que le nettoyage à sec. Comme le

rappelle l’étude STEA/Prolog de 2019, leur utilisation

est aussi ancrée dans les mentalités des riverains

et de leur perception de la propreté. Les échanges

sur le quartier test du XVIIIe arrondissement, dans le cadre de

l’élaboration de l’atlas, confirment qu’il

arrive que des usagers privés ouvrent, sans autorisation

les BL, pour compléter le nettoyage de leurs trottoirs,

voire pour rafraîchir l’espace public en période

de forte chaleur. Les

BL sont particulièrement nécessaires pour le nettoyage

des biefs stationnés que les engins de nettoiement ne peuvent

traiter aussi efficacement que les biefs non stationnés.

Localement elles peuvent aussi servir au remplissage d’engins

de nettoiement de trottoirs (ENT), en complément des BRT,

et plus ponctuellement pour le nettoyage : véhicules de

service, travaux de voirie. Les bouches de remplissage de tonne (BRT) Le

parc des BRT référencées par Eau de Paris

compte 547 unités, dont 231 alimentées par le réseau

de distribution : diamètre inférieur à 300

mm. Selon les données transmises au STTP par 14 divisions

territoriales, dans le cadre de l’étude de 2019,

sur un total de 410 BRT, 130 ne seraient plus utilisables, car

leur emplacement n’est plus sécurisé au regard

de l’évolution de circulation à Paris : pistes

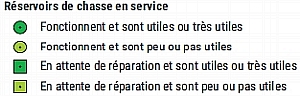

cyclables, voies de bus… Les réservoirs de chasse (RC) Les RC peuvent constituer une assez forte contrainte dans l’optique d’une rationalisation du réseau ENP (1), du fait notamment de leur rôle important dans le curage régulier des petites lignes. (1) - STEA/Prolog Ingénierie, Étude sur l’adéquation du niveau de service pour les usages de l’eau non potable avec un niveau d’investissement soutenable - Phase 1 : État des lieux du patrimoine et des usages, 2019, p. 11. Le parc des RC, plus de 6 200 à l’origine, a été condamné à 57 % dans les années 80. Compte tenu des effets subits - encrassement, concentration de graisse, développement de nuisibles, mauvaises odeurs, conditions de travail dégradées… -, le nombre optimal avait été fixé à 2 700 pour la modernisation des RC sur la période 1999-2004. À l’origine, un RC se vidait environ toutes les 4 heures, l’objectif était de limiter le volume à une chasse/jour et de condamner des RC jugés inutiles. Une chasse de 5 m³/ jour pour 2 700 RC aurait dû consommer environ 13 500 m³/j. mais c’est finalement 3 370 m³/j qui ont été atteints en 2009, à cause de multiples dysfonctionnements de la temporisation, soit 5 % de la consommation totale sur le réseau et une baisse de 98 % en 10 ans (2). (2)

- Apur, Étude sur le devenir du réseau d’eau

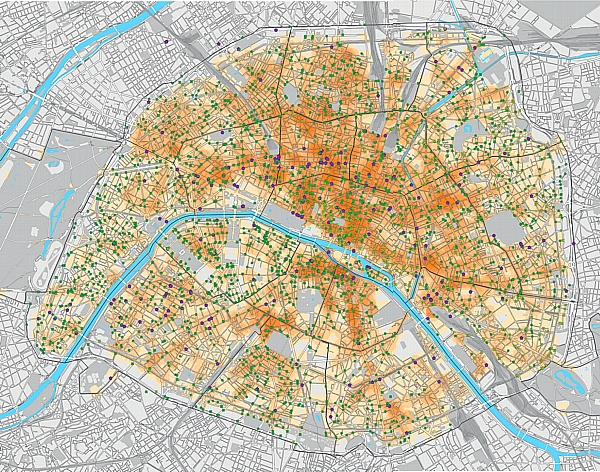

non potable. Partie 1 : Analyse et diagnostic, Le maintien en bon état de fonctionnement d’un parc de 2 700 RC avait été considéré comme nécessaire en 2012. En 2020, sur les 2 683 prévus à conserver, 1 684 fonctionnent et 999, dont 167 très utiles, sont en attente de réparation. La perspective d’une réduction à 2 274, sur la base des RC considérés comme utiles et très utiles a été construite à partir d’un premier retour des services de la DPE. Dans le cadre de l’atlas, il s’est avéré utile de croiser cette cible avec d’autres données de surface - concentration de souillure, répartition des restaurants, donc des bacs à graisse - et de sous-sol : tapis de graisse en égouts. La

baisse des RC utiles entre la fin du XXe siècle

et le XIXe siècle est explicable par la forte présence

de sable due au macadam usé, les matières organiques

sur chaussée, et l’augmentation de la consommation

domestique d’eau. |

|

|||||||||||

|

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris |

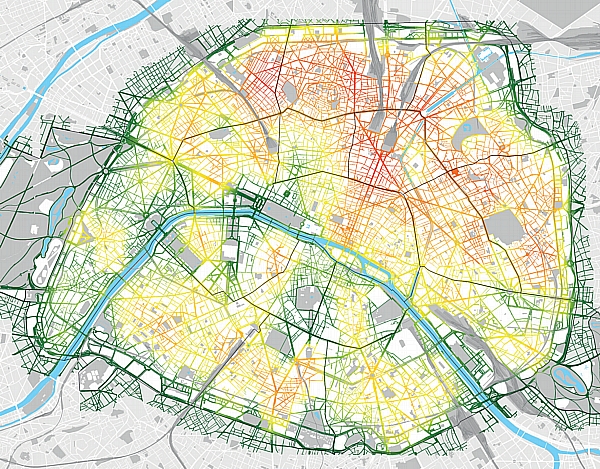

Méthodologie cartographique Cette carte de densité - carreau de 25 m x 25 m - est construite à partir des 57 444 points de signalement relevés par les utilisateurs de l’application Dans Ma Rue entre 2019 et 2021. N’ont été sélectionnés que les points liés à la propreté de l’espace public, à savoir les souillures animales, les mégots, les graisses, et les épanchements d’urine. |

||||||||||

| Éléments

de méthode et de cartographie |

||||||||||||

|

Méthodologie •

La propreté et la sollicitation de l’espace public

cartographie la densité des points singuliers liés

à la propreté de l’espace public - souillures

animales, mégots, graisses, épanchements d’urine

- identifié par les équipes de nettoiement et signalé

via l’application mobile Dans ma rue. Ces densités

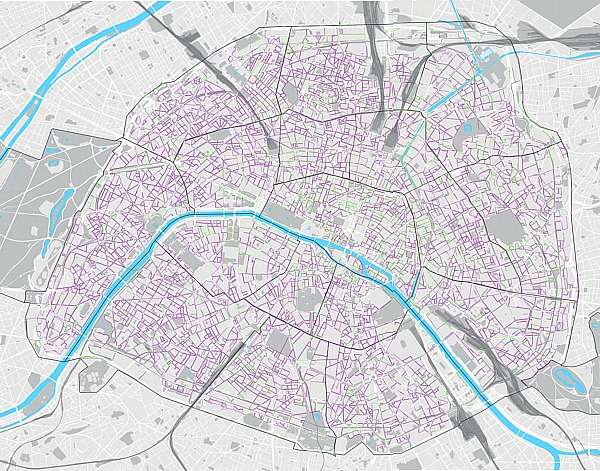

sont mises en relation avec les BL conservées ou non -

buffer de 15 m - et la répartition des BRT : disponibles,

indisponibles… |

||||||||||||

|

Les

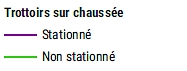

trottoirs soumis au coulage de caniveau : Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris |

|||||||||||

|

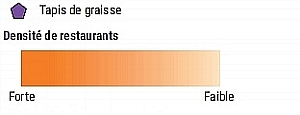

Méthodologie cartographique Cette carte de densité - carreau de 100 m x 100 m - est construite à partir des 15 067 points de restauration issus de l’enquête BDcom de l’Apur. Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

Lecture cartographique Avec

une moyenne de 5 250 signalements, la rive droite de la Seine

- Paris Centre, Xe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements

- apparaît comme le territoire le plus soumis aux souillures

pour lesquelles l’eau non potable joue un rôle primordial. |

||||||||||||

|

||||||||||||