|

Miroir des évolutions de nos sociétés, l’art

est un espace privilégié pour interroger le monde qui nous

entoure. Avec 100 œuvres qui racontent

le climat, le musée d’Orsay lance un programme de prêt

d’œuvres qui témoignent dans la peinture, la photographie,

le dessin ou les arts décoratifs de l’influence des grandes

mutations du XIXème siècle sur le climat, en profonde résonance

avec les défis environnementaux d’aujourd’hui. En parcourant

ces œuvres, nous découvrons les métamorphoses de nos

paysages, les inquiétudes face au progrès,

les nouveaux rapports à la nature et au vivant apparus avec l’ère

industrielle. Les œuvres prêtées sont une invitation

à la réflexion

et à l’action. En mettant en lumière les fragilités

de nos territoires et la richesse de notre patrimoine naturel et artistique,

elles nous rappellent que la culture est au cœur des enjeux de demain.

Rachida Dati, Ministre de la Culture

| Introduction

: une démarche exemplaire |

|

| Le

musée d’Orsay s’est toujours attaché

à être bien plus qu’un lieu de conservation

: il est un pont vivant entre les œuvres et les territoires

qui les ont inspirées.

Avec

100 œuvres qui racontent le climat, nos collections

deviennent le support d’une réflexion universelle

et d’un travail collaboratif avec des musées partenaires

à travers toute la France, autour d’un thème

qui nous concerne tous, individus comme organisations, le bouleversement

climatique.

Ce projet repose sur une conviction forte : les musées

sont des acteurs essentiels pour rapprocher les publics des grands

enjeux contemporains. Il s’articule ainsi autour d’un

double engagement : faire dialoguer art et science pour éclairer

les enjeux écologiques, et inscrire ces échanges

au plus près des territoires. Chaque musée participant

devient ainsi un acteur essentiel de ce dialogue, un lieu de réflexion

collective, ancré dans son contexte local.

Les cent œuvres sélectionnées, issues de domaines

variés de nos collections, et choisies pour leur capacité

à dialoguer avec les savoirs scientifiques, témoignent

des bouleversements initiés au XIXème siècle,

en pleine industrialisation. À travers des représentations

de la faune, de la flore, des paysages ou encore des scènes

de la vie moderne, elles racontent les origines des défis

climatiques que nous affrontons aujourd’hui. Ces créations

ne se contentent pas de représenter le monde : elles l’interrogent,

et nous interrogent avec lui. Dans cette dynamique, il nous paraît

essentiel d’inscrire ce projet dans une démarche

exemplaire sur le plan environnemental. Concilier ambition culturelle

et responsabilité écologique est un défi

que nous relevons avec conviction. Le musée d’Orsay

s’engage ainsi à limiter l’empreinte carbone

de cette initiative, en privilégiant des matériaux

biosourcés et réutilisables pour l’emballage

des œuvres, en optimisant les tournées de transport

grâce à des groupages régionaux, et en favorisant

l’usage de biocarburants lorsque cela est possible. Chaque

musée partenaire s’inscrit dans cette même

exigence, afin que la circulation de ces œuvres, porteuses

d’une réflexion sur les enjeux climatiques, soit

en cohérence avec le message qu’elles véhiculent.

Plus qu’une réflexion, ce projet est ainsi une invitation

à agir. En tissant des liens entre arts, sciences et territoires,

les 100 oeuvres qui racontent le climat encouragent à

penser l’avenir avec lucidité, mais aussi avec espoir,

en trouvant dans le patrimoine une source d’inspiration

et d’engagement. Je tiens à remercier chaleureusement

toutes les institutions qui s’associent à cette aventure

en proposant des projets scientifiques passionnants, ainsi que

les équipes du musée d’Orsay, qui ont relevé

le défi d’organiser ce premier opus en un temps record.

Ensemble, en valorisant nos territoires et leur histoire, nous

pouvons contribuer à la construction d’un avenir

durable, qui préservera à la fois notre environnement

et notre patrimoine commun. Sylvain Amic,

Président de l’Établissement public du musée

d’Orsay

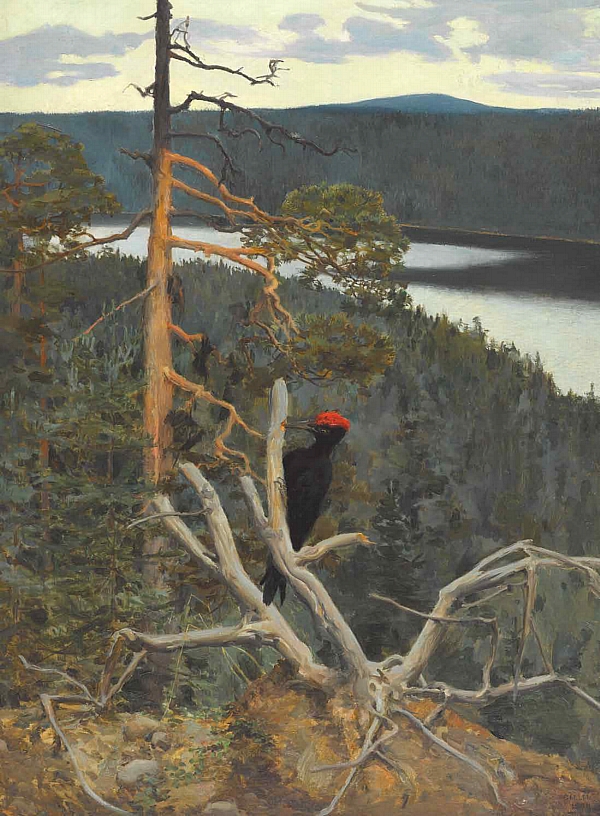

Akseli

Gallen Kallela, Palokärki ; le Grand Pic noir, 1894, huile

sur toile marouflée sur carton, 146 × 91 cm. Achat

avec le soutien de la famille de Akseli Gallen-Kallela, 2020

© Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn

/ Patrice Schmidt

|

|

|

| Présentation

: Une opération nationale |

|

| Des

prêts exceptionnels

Le

musée d’Orsay a sélectionné 100 chefs-d’œuvre

de sa collection qui racontent le climat et invite, de

mars à juillet, les musées de toutes les régions

à accueillir une ou plusieurs de ses œuvres. Sculpture,

arts graphiques, peinture, photographie, dessins d’architecture

et arts décoratifs… Ces 100 œuvres emblématiques

racontent l’histoire du climat depuis le milieu du XIXème

siècle. Parmi elles, 49 seront présentées

dans 31 institutions réparties sur 12 régions de

France, à travers des expositions thématiques, des

visites, des conférences et des ateliers ouverts à

tous les publics.

Anna

Boch, Cueillette, 1890, huile sur toile, 74 x 107 cm, Paris, musée

d'Orsay

© photo : musée d’Orsay, dist.

GrandPalaisRmn / Sophie Crépy

Un

parcours au musée d'Orsay

Les

autres œuvres seront exposées au sein d’un parcours

thématique avec des cartels spécifiques dans les

collections permanentes du musée d’Orsay. |

|

|

Un

livre

Parallèlement,

le musée d’Orsay publie le livre 100 œuvres

qui racontent le climat. Il réunit des experts mondiaux

du climat et des conservatrices du musée d'Orsay pour mener

une analyse du dérèglement climatique à travers

les œuvres des collections du musée.

L’Établissement poursuivra cet engagement chaque

année, en mettant en lumière un grand sujet contemporain

par le partage d’œuvres issues de ses collections à

travers toute la France.

|

|

| |

Ces

réflexions font émerger une vision à la fois

critique et optimiste du rôle des musées dans un

monde en transition, non seulement comme lieux de conservation

du patrimoine, mais aussi comme acteurs de changement.

|

|

Le

danger que représente le dérèglement climatique

pour le patrimoine est très concret : événements

météorologiques extrêmes, élévation

du niveau des mers, chute de la biodiversité, raréfaction

de l’eau potable, vastes régions du monde devenant

invivables… Que deviendront les œuvres d’art

dans un tel futur ?

Le musée sera-t-il encore capable de remplir sa mission

première de conservation dans un environnement hostile

?

Rien n’est moins sûr, car le changement climatique

amplifie d’ores et déjà l’extrême

vulnérabilité des œuvres.

Face à cette nouvelle donne, le musée se doit

de contribuer à la création d’un avenir

viable, qui seul permettra la conservation des œuvres de

l’humanité et leur transmission intacte aux générations

futures. Pour y parvenir, le musée d’Orsay met

en œuvre des actions concrètes depuis 2019, visant

à réduire son empreinte carbone, à repenser

la durabilité de ses activités avec l’écoconception

des expositions, le transport responsable des œuvres et

la réduction de la consommation d’énergie.

Mais l’Établissement entend aussi agir sur le terrain

des idées. Malgré le consensus scientifique sur

le dérèglement climatique et son origine anthropique,

une large part de la population se tient encore à distance

de ces réalités, freinée par le déni,

la peur ou l’ignorance, qui paralysent l’action.

Les scientifiques eux-mêmes le reconnaissent : la bataille

pour le climat est désormais culturelle. Si les chiffres

peinent à mobiliser, l’art, la littérature

et le cinéma peuvent susciter des émotions, façonner

des récits pour transformer les consciences.

Dans

le cadre de cette opération nationale, nous avons, avec

Élise Dubreuil, conservatrice Arts décoratifs

et Marie Robert, conservatrice en chef Photographie et Cinéma

au musée d’Orsay, engagé un dialogue stimulant

avec quatre experts du climat et de la biodiversité :

Jean Jouzel, paléoclimatologue et ancien vice-président

du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue,

directrice de recherche au CEA, Luc Abbadie, écologue

et ancien directeur de l’Institut de la Transition écologique,

et Emma Haziza, hydrologue spécialisée dans l’adaptation

au changement climatique.

Leurs analyses révèlent que les problèmes

actuels liés au réchauffement climatique trouvent

précisément leur source dans la période

couverte par les collections du musée d’Orsay,

de 1848 à 1914. Cette époque, aux bouleversements

profonds liés à la révolution industrielle,

marque le début de l’Anthropocène, une nouvelle

ère géologique définie par l’impact

déterminant des activités humaines sur la planète.

C’est pourquoi cette période est désormais

utilisée comme référence pour mesurer le

réchauffement climatique : l’évolution de

la température moyenne annuelle mondiale est mesurée

en fonction de l’écart par rapport à la

moyenne des températures enregistrées entre 1850

et 1900.

De nombreux artistes représentés dans les collections

d’Orsay - peintres de Barbizon, réalistes, naturalistes,

impressionnistes - ont en commun de s’être attachés

à saisir la réalité du monde, faisant des

œuvres de véritables fenêtres sur cette époque.

Jusqu’au milieu du XIXème siècle, elles

reflètent encore une certaine harmonie entre l’homme

et son environnement. Mais, sous l’effet de l’industrialisation,

les paysages changent progressivement. Locomotives fumantes,

ponts métalliques, cheminées d’usines et

vapeurs font leur apparition, premiers marqueurs visuels d’un

monde qui s’engage vers une dépendance croissante

aux énergies fossiles, en abandonnant progressivement

les énergies naturelles : vent, eau, traction animale.

Les collections du musée d’Orsay racontent aussi

l’exploitation accrue des ressources naturelles pour soutenir

la croissance économique et l’expansion phénoménale

des villes.

Ces œuvres d’art, tout en illustrant les changements

causés par l’industrialisation, soulignent également

la fragilité de la biodiversité et des paysages

qui ont inspiré les artistes du XIXème et du début

du XXème siècle. Parmi les œuvres présentées,

l’ours blanc sculpté par François Pompon

incarne à lui seul les défis environnementaux.

Cette figure emblématique ne doit toutefois pas faire

oublier la multitude d’autres espèces, souvent

invisibles mais essentielles à l’équilibre

de notre écosystème : les pollinisateurs, les

vers de terre, ou encore les poissons, comme la truite de la

Loue, peinte par Gustave Courbet en 1873, aujourd’hui

menacée. Les paysages sauvegardés en peinture

et en photographie - tels que le lac de Van en Turquie, un verger

en Normandie, ou encore la mer de Glace des Alpes - risquent

de disparaître dans la réalité, à

cause de facteurs variés que le dérèglement

climatique vient aggraver.

Cependant, au-delà des constats alarmants, les experts

rappellent l’importance de nourrir les générations

futures avec espoir et gratitude envers ce qui nous entoure.

Dans cette perspective, les œuvres d’art peuvent

aussi devenir des guides précieux. En nous invitant à

observer le passé pour mieux comprendre les défis

actuels, elles ouvrent la voie à une réflexion

sur un avenir à faible émission de carbone. Ces

réflexions font émerger une vision à la

fois critique et optimiste du rôle des musées dans

un monde en transition, non seulement comme lieux de conservation

du patrimoine, mais aussi comme acteurs de changement.

Servane Dargnies-de Vitry, Commissaire, conservatrice en chef

Peinture, musée d'Orsay

Armand

Guillaumin, Paysage en Normandie : Les pommiers, vers 1887,

huile sur toile.

60,5 x 100,0 cm. Collection Musée d'Orsay. Legs Antonin

Personnaz, 1937

© photo : GrandPalaisRmn (musée d’Orsay)

/ Hervé Lewandowsk

|

|

| Un

ouvrage de référence pour explorer les grands enjeux

écologiques

de notre époque

Le

livre 100 oeuvres qui racontent le climat réunit

les analyses d’experts de renom qui offrent un regard inédit

sur les collections du musée, en soulignant la manière

dont ces œuvres résonnent avec les enjeux actuels

du changement climatique. Sous la direction de :

Servane Dargnies-de Vitry, conservatrice en chef Peinture au musée

d’Orsay.

Coédition musée d’Orsay / GrandPalaisRmn -

Parution le 26 mars 2025

Format : 16,5 × 24 cm - 224 pages – 35 € |

|

|

|

La

bataille pour le climat est désormais culturelle. Si les

chiffres peinent à mobiliser, l’art, la littérature

et le cinéma peuvent susciter des émotions, façonner

des récits pour transformer les consciences. |

|

Gustave

Marchegay, Truite, vers 1928, statuette en bronze, 12 x 13,5 x 7,5

cm. Collection musée d'Orsay. Don Mme G. Marchegay, 1932

© GrandPalaisRmn (musée d’Orsay)

/ Hervé Lewandowski |

|

|

|

Liste

des œuvres prêtées

49 œuvres prêtées - 31 institutions participantes

- 12 régions représentées

|

| AUTUN

Odilon Redon, Marguerites

AVIGNON

Édouard Baldus, Inondations du Rhône

en 1856, à Avignon

BARBIZON

• Théodore Rousseau, Clairière dans

la Haute Futaie, forêt de Fontainebleau

• Charles François Daubigny, Moisson

• Constant Alexandre Famin, Paysan

fauchant

• Constant Alexandre Famin,

Jeune paysanne faisant les foins

BLOIS

Edouard Manet, Le Citron

BREST

Alexandre Sergejewitsch Borisoff,

Les Glaciers, mer de Kara

CHERBOURG-EN-COTENTIN

Akseli Gallen Kallela, Palokärki ;

le Grand Pic noir

COGNAC

• Eugène Fromentin, Le Pays de la soif

• Gustave Guillaumet, Le Sahara

CONCHES-EN-OUCHE

Eugène Rousseau, Vase

|

DIGNE-LES-BAINS

• Claude Monet, La Gare Saint Lazare

• Albert Edelfelt, Journée de décembre

DIJON

• Jean Charles Cazin, Les Quais

• Henri Rivière, Du Point du Jour

• Henri Rivière, Sur les toits

• Robert Demachy, Neige

• Fernand Arnal, Port d’Orsay,

6 mars 1906

• Fernand Arnal, Crue de la Seine,

port d’Orsay, 9 mars 1906

• Édouard Baldus, Inondations du Rhône

en 1856, à Lyon

• Félix Thiollier, La Cokerie Verpilleux, environs

de Saint Etienne

GRENOBLE

Gustave Caillebotte, Les Soleils,

jardin du Petit Gennevilliers

LA ROCHE-SUR-YON

• Alfred Stieglitz, Equivalent

• Alfred Stieglitz, Equivalent

• Alfred Stieglitz, Equivalent

• Alfred Stieglitz, Equivalent

LAVAL

Henri Rousseau, La Charmeuse

de serpents |

LE CANNET

Pierre Bonnard, La Symphonie pastorale

LE

PUY-EN-VELAY

Eugène Delacroix, Chasse au tigre

LIBOURNE

Lionel Walden, Les Docks de Cardiff

LUNEL

Claude Monet, Le Jardin de l’artiste

à Giverny

MACON

Anna Boberg, Printemps arctique

MONTARGIS

Alfred Sisley, L’Inondation à Port Marly

MONTAUBAN

Claude Monet, Londres, le Parlement.

Trouée de soleil dans le brouillard

ORNANS

Gustave Courbet, La Truite

PONT-AVEN

Paul Signac, Route de Gennevilliers

SAINT-CYR-SUR-MORIN

Claude Monet, Les Déchargeurs

de charbon |

SAINT-JEAN-D’ANGELY

Charles Emile de Tournemine, Eléphants d’Afrique

SAINT-QUENTIN

Camille Pissarro, La Seine à Port Marly, le lavoir

SOISSONS

Edouard Manet, Anguille et rouget

STRASBOURG

• Charles Jean Avisseau, Coupe

• Charles Jean Avisseau, Bassin

TOURS

Alfred Sisley, Temps de neige à Veneux Nadon

TULLE

Antoine Bourdelle, Le Bélier rétif

VERNON

Claude Monet, Les Glaçons

VULAINES-SUR-SEINE

• Odilon Redon, Vase de fleurs : le pavot rouge

• Georges Seurat, Etude pour

« Une baignade à Asnières »

• Edouard Manet, Branche de pivoines

blanches et sécateur |

|

.....

.Exposition

100 œuvres qui racontent le climat .Exposition

100 œuvres qui racontent le climat

...

La culture fédère

et rassemble, pour mieux réinventer nos regards

sur le monde. Avec cette initiative, une grande institution

parisienne permet à des musées de région

de profiter de l’incroyable richesse de sa collection

: ce sont ainsi 49 œuvres majeures qui voyagent

à travers la France vers plus de 30 établissements

partenaires, pour aller à la rencontre des

publics bien au-delà des grands centres urbains.

Rachida Dati, Ministre de la Culture

|

|

| |

....

Au

musée d’Orsay et en région, 100

œuvres emblématiques racontent l’histoire

du changement climatique depuis le milieu

du XIXème siècle. Avec

cette opération, le musée vous invite

à prendre pour guide les peintres, sculpteurs

et photographes,

mais aussi les naturalistes, pour redécouvrir

ses chefs-d’œuvre avec un nouvel éclairage.

Les artistes ont été les témoins

des transformations, révélant la modernisation

du monde, son urbanisation rapide, tout comme la richesse

de ses paysages, de la faune et de la flore, dont on

perçoit aujourd’hui toute la fragilité.

Au fil des salles, comme dans plus d’une trentaine

de musées répartis en France métropolitaine,

à vous de déceler les premiers indices

d’une bifurcation écologique et climatique,

dont les effets sur notre environnement sont désormais

perceptibles sans ambiguïté.

Servane

Dargnies-de Vitry, commissaire du projet, conservatrice

en chef Peinture, souligne le rôle que les musées

peuvent jouer dans la sensibilisation aux

enjeux environnementaux, et rappelle l'engagement historique

des artistes pour la protection de la nature,

notamment celui des paysagistes du XIXème siècle.

musee-orsay.fr

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]() Exposition

100 œuvres qui racontent le climat

Exposition

100 œuvres qui racontent le climat