![]() Exposition

énergies légères

Exposition

énergies légères

usages, architectures, paysages

(1)

Demain

sans énergies fossiles :

Le

quartier pavillonnaire, les

toits, la

plaine agricole

L’horizon, le

fleuve, un

intérieur en ville

Des moulins à vent aux éoliennes, des premières utilisations

du feu aux cheminées solaires, l’exposition présente

des trajectoires de l’architecture énergétique, élément

par élément, recense leur implantation actuelle et imagine

leur avenir. Partant de l’imaginaire commun

- les toits de Paris peints par Albert Marquet ou Camille Pissarro, les

bords de Seine par Alfred Sisley, des plaines et forêts par Camille

Corot, des intérieurs par Johannes Vermeer ou Pieter de Hooch -,

l’exposition propose des paysages - légèrement - modifiés

de notre quotidien ;

six lieux et points de vue ordinaires où s’esquissent des

lendemains post-carbone. Avec ces représentations inédites,

avec

des maquettes et prototypes, Énergies légères

présente une exploration de lendemains emprunts de sobriété,

affranchis des énergies fossiles et libérés des matières

non renouvelables.

| Demain sans énergies fossiles | |||||||||||||||||||||

| Six paysages post-carbone Partant

de six lieux de l’ordinaire constituant un imaginaire

commun - deux plaines agricoles, les toits parisiens, les

bords de Seine, un quartier pavillonnaire, un intérieur

-, cette partie de l'exposition esquisse des lendemains post-carbone.

Ces six scènes du quotidien, chacune située

en Île-de-France, intègrent de discrètes

modifications : une éolienne, du mobilier climatique,

des activités industrielles soutenables, des formes

de mobilité légère… Autant d’architectures

et de pratiques énergétiques qui peuvent être

transposables ailleurs et qui, au fil du temps, sous l’effet

de leur addition, renouvèlent subtilement les paysages. |

|

||||||||||||||||||||

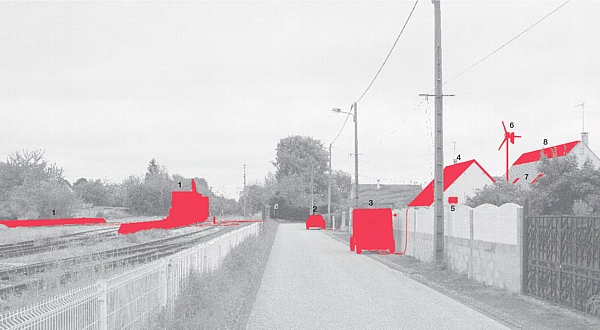

| Le quartier pavillonnaire | |||||||||||||||||||||

|

Composants |

Un

prochain printemps, un milieu de journée. Le ciel est nuageux

; il fait chaud (27 °C), sous une brise légère.

Nous sommes dans l’Oise. Du solaire sur les friches ferroviaires,

des véhicules, légers, branchés au bâti,

des pavillons transformés par leurs habitants. Une éolienne recharge le quadricycle qui permettra de se déplacer, pour rejoindre la gare par exemple. On observe des friches ferroviaires, des herbes folles entre les rails, un wagon avec son conteneur. Deux techniciens déploient les panneaux photovoltaïques qui seront agrafés sur les rails. Ces guirlandes solaires, de quelques dizaines de kilowatts, activent le délaissé et tissent un réseau électrique secondaire, pour alimenter le quartier en appui de l’existant. L’asphalte de la rue, légèrement blanchi, participe à réduire les effets d’îlot de chaleur, en même temps que les arbres et les plantations de ce quartier périurbain. Sur le trottoir, deux véhicules sont garés : l’un, léger, un quadricycle de moins de 400 kilos à propulsion hybride : électrique et musculaire ; l’autre, une Panhard modèle CT24, au toit blanc, qui a troqué son moteur à essence de 1967 pour une motorisation électrique et sa batterie. Ainsi transformée, la Panhard qui consommait près de 1 000 litres d’essence et émettait environ 3 tonnes de CO2 par an, est devenue une mobilité à énergie positive, l’électricité provenant des installations d’énergies renouvelables locales au coût nul. Les toits exposés des maisons sont éclaircis ; les velux sont protégés temporairement par une couverture de survie maintenue entre battant et châssis, permettant de réduire la température de quelque 4 °C sous les toits ; de l’énergie solaire à 2 000 watts qui ne chauffe pas l’intérieur. Dans un jardin, une éolienne autoconstruite de type Piggott tourne sous l’effet de la brise. Sur un faîtage, des panneaux solaires couvrent la toiture existante. Ils assurent une production de 2 000 kWh d’électricité par an, qui sont autoconsommés et génèrent une économie annuelle de l’ordre de 500 euros. Un pavillon est pourvu d’une pompe à chaleur installée sur son pignon ; elle est venue remplacer l’ancienne chaudière au fioul. Ces interventions légères participent à une moindre dépendance de ce quartier aux énergies fossiles, concernant particulièrement nos mobilités individuelles et notre dépendance à l’automobile en zones suburbaines. Elles contribuent également à une reconnexion énergétique entre le bâti et la mobilité et à une nouvelle proximité entre voisins. |

||||||||||||||||||||

|

1 Solaire réversible sur voies (2,5 × 100 m, soit 250

m²) | 2 × 50 kWc | 2 × 3 t 2 Panhard de 1967 à moteur électrique rétrofité | 50 kW | 1 200 kg 3 Quadricycle Plato | 6 kW | 400 kg 4 Toit blanchi | quelques kW thermiques réfléchis par la toiture en été | quelques ectogrammes de blanc de Meudon |

5

Pompe à chaleur | 10 kW thermiques | env. 100 kg 6 Éolienne Piggott (diam. 2 m) | 1 kW | 100 kg 7 Couverture de survie sur velux | env. 1 kW de rayonnement en moins à l’intérieur en été | env. 60 g 8 Panneaux solaires sur faîtage (10 m²) | 2 kWc | env. 100 kg |

||||||||||||||||||||

| Les toits |

|||||||||||||||||||||

|

C’est le plein été à Paris.

Une vue sur la ville depuis un balcon de la rue Piat dans le

XXe arrondissement. La température s’élève

à 37 °C, l’ambiance est caniculaire. À

l’heure du retournement énergétique

- l’énergie vient ici du ciel et non du sol -,

de nouveaux dispositifs, tels que la solarisation des toits

métropolitains, la ventilation naturelle ou l’adaptation

colorimétrique, ponctuent la canopée de la ville. Composants 1

Cheminée solaire avec panneaux solaires bifaciaux | 1,5

kWc | 150 kg |

|

||||||||||||||||||||

| La plaine agricole | |||||||||||||||||||||

|

Une

exploitation agricole dans l’Yonne, une polyculture énergétique.

Fin mai, le thermomètre affiche 18 °C. À 10

mètres au-dessus du sol, le vent souffle à 40

km/h ; le soleil est diffus et baigne le paysage d’un

flux de 550 W/m². Une grille aérosolaire,

de l’agrivoltaïque augmenté, a été

installée sur quelques hectares. Chaque éolienne

à axe vertical produit une puissance d’environ

2 000 watts. Les panneaux photovoltaïques mobiles suivent

la course du soleil. Chaque travée génère

près de 2 600 watts d’électricité.

Un verger débute sa croissance. Une serre, microclimat

agricole, ainsi que des plantations maraîchères

extérieures bordent le site. En fond de parcelle, ce

dernier accueille du matériel agricole, des réservoirs

d’eau servant à l’arrosage des cultures,

des stocks d’énergie - déchets de biomasse

valorisés en biométhane - ou encore des pâtures

destinées aux moutons. Composants 1

Éolienne à axe vertical type Darrieus | 2,5 kW

| 100 kg |

||||||||||||||||||||

| L’horizon | |||||||||||||||||||||

|

C’est

le printemps dans la Beauce, il fait 16 °C. À 10

mètres au-dessus du sol, le vent souffle à plus

de 30 km/h ; à 100 mètres, sa vitesse atteint

42 km/h, propulsant l’hélice de chacune des éoliennes,

qui moissonne l’énergie du vent à

travers un disque de plus de 6 000 m², et génère

une puissance proche de 1 000 W/m². Chaque éolienne

fournit 3 MW de puissance électrique et possède

un rendement de conversion de près de 50 %. Composants 1

Éolienne de grande taille allégée et hybridée

| |

|

||||||||||||||||||||

| Le fleuve | |||||||||||||||||||||

|

Composants |

En

bord de Seine, à proximité de sa confluence avec

le Loing, il fait 18 °C en cette fin de journée de

printemps à Saint-Mammès, en Seine-et-Marne. On

aperçoit, à flanc de colline, un train de marchandises

offrant un exemple de solution logistique décarbonée.

Sur le rivage du fleuve, une scierie flottante a pris place

sur trois barges. Quelques troncs issus de forêts environnantes

sont entreposés sur la première. La deuxième

abrite, sous une structure transparente et légère,

la scierie et les outils de découpe. L’étuve

est installée dans la troisième barge ; ses panneaux

photovoltaïques à concentration suivent la course

du soleil et produisent de la chaleur à plus de 150 °C.

Une chaudière utilisant les déchets de bois de

la scierie complète les besoins énergétiques.

Les hydroliennes, accrochées aux deux bras repliables

de la barge centrale, continuent de créer de l’électricité.

Celle-ci est stockée dans des batteries électriques

qui assureront l’énergie mécanique nécessaire,

le lendemain matin, à la reprise d’activité.

On a ici l’illustration d’une industrie flottante,

légère. |

||||||||||||||||||||

| 1

Hydrolienne | env. 2 kW | env. 300 kg 2 Chaudière à biomasse (valorisation des déchets de scierie) | 50 kW thermiques | 2 t 3 Éolienne Darrieus, pylône Wind-it | 15 kW | 10 t |

4

Solaire thermique à concentration, miroirs paraboliques montés

sur système orientable | 30 kW thermiques | 5 t 5 Solaire photovoltaïque suiveur | 1 kW | 100 kg |

||||||||||||||||||||

| Un intérieur en ville | |||||||||||||||||||||

| Avenue

de Choisy, dans le XIIIe arrondissement de Paris, une fin de

journée d’automne. Le soleil se couche sous le

ciel gris. La température extérieure est de 6

°C. Une scène d’intérieur dans un habitat

parisien des années 1960-1980 dont l’espace a été

reconfiguré avec des dispositifs légers. Une étudiante

est à sa table de travail. Il fait à peine 16

°C dans sa chambre ; le chauffage collectif a été

réduit : à la charge des occupants de compléter

- ou non - ce socle thermique commun. Composants 1

Rideau climatique | quelques dizaines de watts thermiques |

env. 5 kg |

|

||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||