![]() Étude

Espaces publics à végétaliser à Paris

Étude

Espaces publics à végétaliser à Paris

(1)

Les enjeux écologiques et de biodiversité

Des corridors urbains de biodiversité à conforter

Renforcer la fonctionnalité des corridors urbains de biodiversité

Étendre le maillage des corridors urbains de biodiversité

à Paris

L’étude porte sur une identification de sites qu’il

conviendrait de végétaliser au regard de critères

: morphologiques et historiques ; liés

au développement des corridors écologiques, de réduction

de l’effet de l’îlot de chaleur et de réduction

des zones de carence en végétation ; urbains de centralités

et des équipements ; d’opportunité : projets engagés

sur les portes de Paris, le Boulevard périphérique et la

Ceinture verte, les bords de Seine, les axes vélo et les infrastructures

en sous-sol. Ces évolutions vont transformer durablement les pratiques

et

les aménagements de l’espace public parisien, et cette étude

pourra être un socle commun pour nourrir les échanges et

choix à venir.

La Ville de Paris s’est fixée, à travers ses différents

plans, les objectifs d’atteindre 40 % de son territoire

perméables et végétalisés d’ici 2040,

et d’augmenter de 2 % l’indice de canopée d’ici

2030.

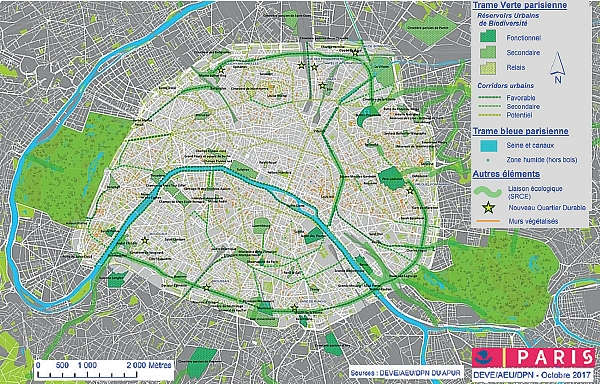

| Les enjeux écologiques et de biodiversité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

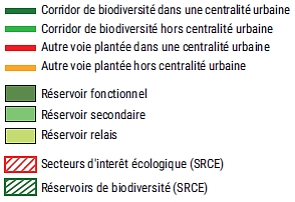

Préserver les espaces à enjeux écologiques et de biodiversité et améliorer leur cohérence sur le territoire francilien en restaurant ou en créant des continuités écologiques sont des objectifs ambitieux et essentiels. La Ville de Paris s’est ainsi engagée lors du Conseil de Paris de février 2013 à mettre en œuvre le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France, adopté le 21 octobre 2013, à travers la préservation des grandes continuités écologiques de son territoire : Ceinture verte, Petite Ceinture ferroviaire, Seine, canaux et bois parisiens. Sa déclinaison locale, la Trame verte et bleue de Paris, se structure actuellement sur le territoire parisien. Les espaces verts - bois, parcs, jardins, cimetières, friches -, les milieux aquatiques - Seine, canaux, lacs, étangs, mares, bassins -, les voies de communication - berges de la Seine, voies ferrées, tunnels, rues, trottoirs - et le bâti - façades, toitures, murs - participent au maillage du territoire et au maintien des continuités écologiques jusqu’au cœur de la ville dense. Comme le souligne l’action 20 du plan biodiversité 2018-2024, l’enjeu de renforcement du maillage écologique de Paris implique d’accentuer la végétalisation de l’espace public, qui recèle des potentialités importantes en matière de continuités, partout où cela est possible au regard des contraintes techniques, de nettoiement et de gestion. À ce titre, nous analyserons ici 3 types de voies pouvant renforcer les corridors urbains de biodiversité :

L’étude des enjeux de continuité écologique des voies de plus de 19 m est complétée par une analyse de l’ensemble des voies de 11 à 19 m de large. Ces voies, qui représentent 1/3 du linéaire des voies parisiennes, peuvent contribuer à la mise en réseau de voies structurantes dans le cas de grands tracés telles que les voies royales ou les rues de faubourgs. Elles peuvent également contribuer à la fonctionnalité et la mise en réseau des continuités en pas japonais, dans des rues locales situées à proximité des espaces verts publics et privés, ainsi que des écoles. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

16

% de la surface de Paris est qualifiée |

Extrait

des Chemins de la Nature, carte annexée au Plan Biodiversité validé en mars 2019 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

115

km de corridors urbains de biodiversité

sur voirie |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Des corridors urbains de biodiversité à conforter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Bien

que le territoire parisien soit quasiment entièrement artificialisé,

16 % de la surface de Paris est qualifiée en Réservoirs

Urbains de Biodiversité. Ces réservoirs, dont font

notamment partie les bois de Vincennes et de Boulogne, sont les

principaux espaces sources de biodiversité dans Paris,

et ils doivent s’inscrire dans une continuité écologique

afin d’éviter que les milieux qui les composent ne

s’appauvrissent. En effet, faute de pouvoir circuler et

renouveler leur patrimoine génétique, les populations

de plantes et d’animaux s’affaiblissent et résistent

moins aux pollutions et au changement climatique. Ceci est d’autant

plus important à Paris, où les espèces qui

composent la biodiversité présentent des populations

souvent réduites, parfois en déclin, et qui se maintiennent

avec difficulté dans des espaces restreints. L’étude

des trames verte et bleue de Paris a abouti à la publication

des Chemins de la Nature - État des lieux en 2018.

Cette publication de la Ville de Paris comprend la carte des réservoirs

de biodiversité constituée par les espaces verts

parisiens de plus d’un hectare qui permettent à la

biodiversité de se développer de manière

plus ou moins durable. Ils sont qualifiés selon 3 catégories

: réservoirs urbains de biodiversité fonctionnels,

réservoirs urbains de biodiversité secondaires et

espaces relais. Les

corridors urbains de biodiversité sont qualifiés

de favorables à 38 % (68 km), secondaires à 21 %

(38 km) et potentiels à 41 % (75 km). Un

corridor secondaire est un linéaire plus ou moins continu

composé d’un minimum de deux sous-trames - arborée,

arbustive, herbacée ou minérale - dont certains

éléments sont encore à améliorer pour

atteindre un niveau de fonctionnalité supérieur. Un corridor potentiel est un linéaire plus ou moins continu dont la diversité des sous-trames est généralement réduite à une seule, et dont les aménagements en faveur de la biodiversité sont à renforcer pour atteindre une qualité écologique supérieure. Les 39 corridors potentiels sur voirie sont notamment le boulevard Saint-Germain (VIIe), le boulevard Voltaire (XIe), le boulevard Bonne Nouvelle (Xe) et le boulevard Raspail (VIe, XIVe). |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bd Pereire (XVIIe), corridor favorable © Apur |

R. Vercingétorix (XIVe), corridor favorable © Apur |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bd Arago (XIVe), corridor secondaire © Apur |

Av. Pt Wilson (XVIe), corridor secondaire © Apur |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bd Voltaire (XIe), corridor potentiel © Apur |

Bd Beaumarchais (XIe), corridor potentiel © Apur |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Renforcer la fonctionnalité des corridors urbains de biodiversité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

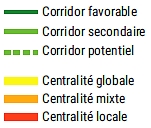

Ces trames vertes et bleues sont à renforcer partout à Paris. Cela consiste à augmenter le nombre de réservoirs de biodiversité et de corridors urbains en poursuivant la qualification écologique du territoire parisien d’une part, et en créant de nouveaux espaces de biodiversité terrestres et aquatiques d’autre part. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| L’attention devra être portée en particulier sur la réduction des fragmentations liées à la voirie, en créant des continuités écologiques : promenades plantées favorables à la biodiversité sur l’espace public - contre-allées, terre-pleins centraux, réaménagement des places -, en cohérence avec les moyens de gestion disponibles. Il s’agira également d’améliorer la perméabilité en diversifiant les trames - strates arborées/arbustives/herbacée -, et les essences et espèces végégétales : arbres fruitiers, plantes nectarifères, arbustes à baies… L’ensemble

de ces corridors a fait l’objet d’une description

fine de ces composantes et en particulier de la qualité

et de la continuité des différentes sous-trames

qui les composent par l’agence d’écologie urbaine

de la Ville.

Ces informations, d’une très grande qualité, méritent d’être affinées au regard de la pression urbaine exercée sur ces corridors, afin de juger du potentiel renforcement de leur fonctionnalité écologique et des formes de végétalisation à développer. Pour apprécier cette pression urbaine, nous nous sommes reportés à la cartographie des centralités urbaines établie par l’Apur. Il ressort de cette analyse que, sur les 115 km de corridors urbains de biodiversité établis sur la voirie parisienne, 56 % se situent dans des secteurs de centralités urbaines. Ce sont :

Ces

situations de centralités induisent de très fortes

contraintes pour le développement de la végétation

sur les trottoirs : piétinement, détritus, nettoiement,

imperméabilisation, pollution lumineuse… L’enjeu de renforcement de la fonctionnalité des corridors écologiques est un enjeu qui doit être vu de pair avec l’enjeu de reconstituer la qualité et l’ampleur des promenades de Paris, dont Alphand disait déjà qu’elles permettaient de renouveler l’air vicié d’une grande cité, […] et de procurer l’ombre, si nécessaire au nombreux public qui circule sur les voies magistrales de Paris. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Avenue des Gobelins (XIIIe), corridor secondaire en centralité mixte © Apur |

Rue Ordener (XVIIIe), corridor potentiel dans une centralité locale © Apur |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Bd de Belleville (XIXe), corridor potentiel dans une centralité, dont la qualité écologique est renforcée par des aménagements récents © Apur |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Étendre le maillage des corridors urbains de biodiversité à Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bd Masséna (XIIIe), mail de platanes le long du tramway © Apur |

Rue Crozatier (XIIe), aménagements récents, favorables à la biodiversité © Apur |

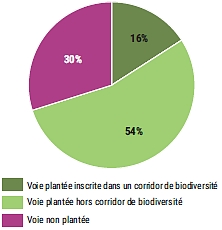

Les voies de plus de 19 m de large, un potentiel riche pour les continuités de biodiversité Pour

assurer le maintien et le renforcement de la biodiversité

à Paris et dans la zone urbaine dense, le maillage des

corridors urbains de biodiversité doit pouvoir s’étendre

à l’ensemble des voies de plus de 19 m de large

- qu’elles soient aujourd’hui plantées ou

non -, et être complété en mobilisant le

potentiel des anciennes voies royales et rues de faubourg.

44 % de ce linéaire se trouvent dans des secteurs de centralités urbaines. Ces voies devraient faire l’objet d’une attention particulière pour renforcer leur fonctionnalité écologique et assurer la continuité et la qualité des fonctions urbaines qu’elles accueillent, notamment par la réactualisation ponctuelle du bâti et des pieds de façade. Les voies hors de centralités urbaines - 66 % du linéaire - bénéficient d’une intensité d’usages moindre sur leurs trottoirs. La désimperméabilisation des pieds d’arbres et le développement d’une végétation adaptée permettra d’assurer la parfaite fonctionnalité écologique de ces voies. Parmi les axes qu’il semble important de pouvoir analyser, notons :

L’ensemble

des 215 km de voies de plus de 19 m de large non plantées

offrent un complément potentiel de maillage écologique

à travers le tissu urbain dense de Paris. Les

voies royales et les rues de faubourgs, un potentiel pour renforcer

les continuités écologiques |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

723 km de voies de plus de 19 m de large |

393 km de voies larges et plantées pour renforcer les 115 km de corridors de biodiversité parisiens © Apur, DEVE |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rue du Faubourg Saint-Antoine (XIe) © Apur |

Rue de Rennes (VIe) © Apur |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rue de Ménilmontant (XIXe), à l’angle de la rue de l’Hermitage, en perspective le centre Georges Pompidou et la forêt de Meudon © Apur |

Rue de Belleville (XXe), vue depuis la rue des Pyrénées avec une perspective sur la tour Eiffel © Apur |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||