![]() Guide

des toitures végétalisées

et cultivées

Guide

des toitures végétalisées

et cultivées

Toutes les étapes pour un projet de qualité

(3)

Le

bâtiment, support du projet de végétalisation

Différentes

formes de toitures, végétalisation ou culture

De nombreuses études soulignent les bienfaits de la végétalisation

du bâti en ville. S’ils sont souvent difficiles à quantifier,

ces bienfaits se concrétisent à différentes échelles

- du bâtiment lui-même, du quartier, de la ville… -

et dans différents domaines : gestion de l’eau, énergie,

cadre de vie, social, biodiversité… Les toitures peuvent

afficher de multiples facettes, selon les bénéfices recherchés

par le créateur du projet. Cette multifonctionnalité en

fait un véritable atout pour l’aménagement urbain.

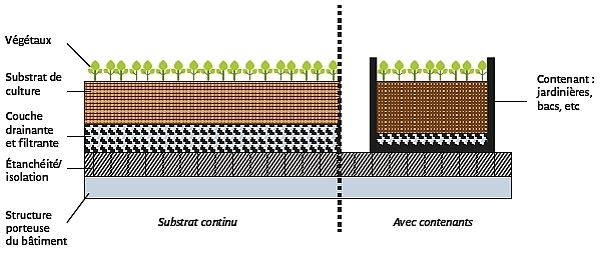

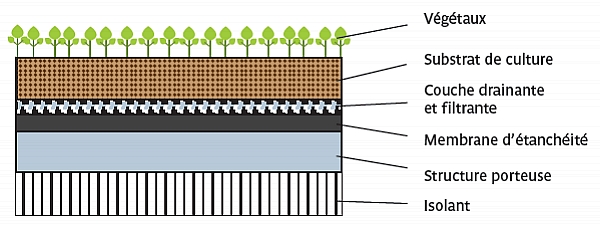

Dans ce document, conçu par la Ville de Paris, la toiture végétalisée

désigne un toit - élément porteur et complexe isolation-étanchéité

- sur lequel est apposé un complexe de végétalisation*

: composé éventuellement d’une couche drainante* et

d’une couche filtrante*, du substrat de culture et de la végétation

qui s’y développe, en contenants ou non. Une toiture dispose

d’un accès plus ou moins contraignant - échelle, escaliers…

- , par l’extérieur ou l’intérieur du bâtiment,

d’un dispositif de sécurité - garde-corps, ligne de

vie -, de chemins de circulation et éventuellement de zones sans

végétation appelée bandes stériles.

* voir Lexique en bas de page

| Le bâtiment, support du projet de végétalisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Accès et aménagement Les accès sont essentiels à prendre en compte dès la mise en place du projet

Différentes solutions sont possibles pour permettre un accès adapté à la végétation mise en place, en toute sécurité. Les

accès aux toitures doivent être sécurisés

pour les personnes chargées de leur entretien et pour

l’acheminement des outils nécessaires à

cet entretien. Ils peuvent être multiples : accès

prévu initialement par escalier ou ascenseur, accès

par échelle dite à crinoline* - avec

protection antichute -, intérieure ou extérieure,

accès par échelle inclinée et skydôme

ou puits de lumière. Parfois, certaines terrasses ne

disposent pas d’accès à proprement parler

: accès via une fenêtre, accès uniquement

en apposant une échelle sur le mur par l’extérieur. Accès

au toit du centre sportif Jean-Dame (IIe) par une échelle

à crinoline Circulation sur la toiture Toutes

les circulations doivent être sécurisées,

sans obstacle à enjamber, et garantir la sécurité

du travailleur - selon le Code du travail - ou du public présent,

selon la Réglementation ERP. La zone stérile permet :

Cependant,

l’aménagement de la toiture peut conduire à

réduire ou supprimer ces zones stériles. Il faut

alors veiller à maintenir un accès facile aux

relevés d’étanchéité et mettre

en place un aménagement qui ne nécessite pas un

entretien pouvant endommager l’étanchéité.

Il est recommandé de faire appel à un bureau de

contrôle pour vérifier la conformité de

l’installation. Protection contre les chutes La

composition du substrat - granulométrie*, éléments

liants - et sa stabilité sont à étudier

pour limiter les risques de glissement et d’érosion.

Un bon enracinement est important pour garantir le maintien

du complexe de végétalisation : fixation et stabilisation

du substrat. Le choix des végétaux devra particulièrement

tenir compte des capacités de rétention d’eau

- écoulement vers le bas - et de l’exposition du

toit : ensoleillée ou ombragée. Zone

stérile gravillonnée en pourtour du toit de l’atelier

Radiguet (XIXe) Points d’eau et évacuation Il est indispensable de prévoir un - ou plusieurs - points d’eau, de débit bien dimensionné à la surface végétalisée ou cultivée et ce même pour une toiture prévue pour un faible entretien. Les Règles Professionnelles recommandent que tout point de la toiture soit situé à moins de 30 mètres d’un point d’eau. Un système d’arrosage automatique peut être intégré, il est alors conseillé de prévoir une alimentation électrique (230V, 10A). Le point d’eau, à défaut d’être en toiture, est parfois disponible à proximité, à l’étage en dessous par exemple. L’eau est alors amenée en toiture via un dérouleur pour tuyau d’arrosage. En cas d’arrivée d’eau directement sur le toit, il faudra prévoir une purge de l’installation en hiver. Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales - entrées des eaux pluviales et trop-pleins - doivent être présents et en bon état de fonctionnement. Chaque toiture doit comporter au moins deux descentes ou une descente et un trop-plein. Les évacuations doivent être équipées d’un système permettant de retenir les débris - feuilles, papiers… - pour éviter tout engorgement des descentes : crapaudines, garde-grèves… Ils doivent être vérifiés au minimum une fois par an. Chantier

d’aménagement du toit végétalisé

du bâtiment annexe de l’Hôtel de Ville, |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Différentes formes de toitures et végétalisation ou culture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

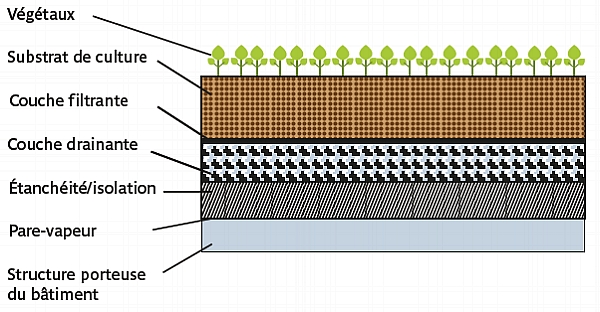

| On parle :

Ce type de toiture, plus rare, est également compatible avec la végétalisation, mais uniquement sur structure béton, avec une pente comprise entre 0 et 5%. Il peut nécessiter la mise en place d’une couche de séparation entre l’isolant et le complexe de culture.

|

Ce cas est courant pour les bâtiments anciens - avant 1975 -, n’ayant pas encore fait l’objet de rénovation thermique avec isolation par l’extérieur. Il n’est pas aujourd’hui recommandé car il pose des problèmes d’accumulation de vapeur d’eau qui ne peut être évacuée à l’extérieur.

Ce

cas est le plus fréquent, il faut s’assurer que l’isolant

soit compatible avec la végétalisation : classe

de compressibilité. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LEXIQUE |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| complexe

de végétalisation

:

ensemble composé de la couche drainante, la couche filtrante,

le substrat et la végétation couche drainante : couche poreuse, permeant l’évacuation des excès d’eau couche filtrante : couche retenant les particules qui pourraient colmater la couche drainante |

crinoline : échelle entourée d’arceaux

circulaires métalliques qui protègent l’utilisateur

des chutes granulométrie : taille des différents grains composant le substrat |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||