![]() La

géothermie, un enjeu énergétique crucial

La

géothermie, un enjeu énergétique crucial

(2)

Géothermie de surface : une énergie performante

et durable adaptée à la Métropole du Grand Paris

Introduction

- 7 bonnes raisons de la choisir :

1.

Une facture énergétique maîtrisée - 2. L’exemplarité

environnementale

3. La promotion des ressources locales (…)

La Métropole du Grand Paris travaille depuis début 2020

à une déclinaison très opérationnelle de la

trajectoire de transition énergétique

du Plan Climat national, à travers l’élaboration du

Schéma Directeur Energétique Métropolitain. Le développement

d’une filière telle que la géothermie de surface s’inscrit

pleinement dans les objectifs de transition énergétique

ainsi poursuivis : il s’agit d’une énergie décarbonée,

locale, pertinente économiquement et parfaitement adaptée

aux spécificités de notre territoire. En partenariat avec

l’ADEME et le BRGM,

la Métropole du Grand Paris a souhaité développer

des outils visant à mettre en valeur cette solution parfois mal

appréhendée.

Patrick

Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris

| Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Sur

le plan énergétique, les territoires sont confrontés

à un défi majeur : maîtriser et planifier

les besoins en énergie de leur population, en réduisant

les émissions de CO2, à un coût raisonnable.

À quelques mètres sous nos pieds, se trouve un

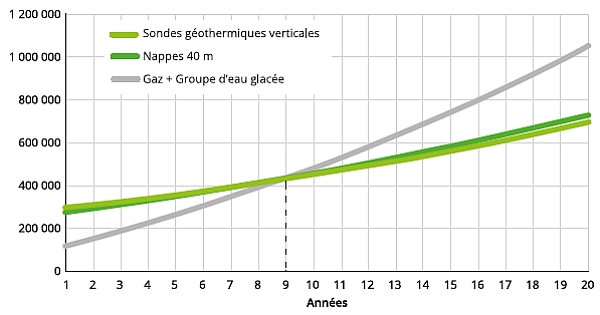

élément de solution : la géothermie ! 1. Une facture énergétique maîtrisée La géothermie : une énergie compétitive Ses coûts d’exploitation réduits permettent à la géothermie de surface d’être une énergie compétitive dans le temps. En moyenne, le temps de retour sur investissement de ces installations par rapport à une solution au gaz est de 5 à 18 ans, et de 10 ans dans le tertiaire (1). Une fois l’investissement amorti, il ne reste qu’à s’acquitter des coûts d’exploitation réduits, et ce pendant plusieurs décennies : la durée de vie des forages est estimée à 50 ans (2), celle des pompes à chaleur, moins coûteuses que ces derniers, à 17 ans (3). Coûts cumulés de trois solutions pour le collectif combinant chauffage et rafraichissement © AFPG De

leurs côtés, les énergies fossiles, polluantes

et épuisables, seront toujours caractérisées

par un marché volatile et une probable augmentation de

leur taxation, par le biais de la contribution climat énergie,

par exemple.

|

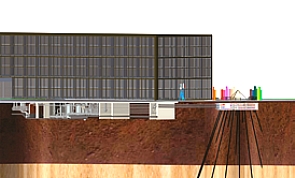

Installation

Celsius sur le campus de Schlumberger Clamart (92) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

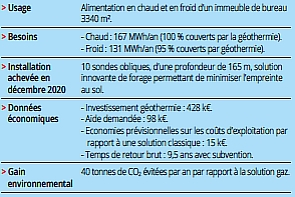

Schéma 3D du dispositif et de son intégration dans le bâtiment © Celsius Energy |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Palais

des Sports de la Ville de Puteaux (1)

Géothermie de surface, étude technico-économique,

Association Française des Professionnels de la Géothermie

(AFPG), 2020, selon les technologies. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ....... La stabilité des températures du sous-sol au cours des saisons permet de produire aussi bien du chaud que du froid. En

hiver, la chaleur prélevée dans le sol sert à

chauffer le bâtiment. En été, la fraîcheur

du sous-sol peut refroidir/rafraîchir les constructions.

Ces usages présentent l’avantage de recharger

thermiquement le sous-sol, et ainsi d’augmenter la performance

des installations pour la saison suivante.

La

température du sous-sol est suffisamment basse pour rafraîchir

directement et naturellement le bâtiment, un simple échangeur

de chaleur suffit alors à alimenter le circuit des émetteurs.

La pompe à chaleur n’étant pas sollicitée,

cela rend cette solution particulièrement économique. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ....... 2. L’exemplarité environnementale |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Immeuble

Le Hive à Rueil-Malmaison (92) |

Une énergie verte On

considère que les installations de géothermie de

surface rejettent, en moyenne, moins de 45 g de CO2 par kWh de

chauffage, des émissions associées à la consommation

électrique de la pompe à chaleur (5). Disponible

localement, la géothermie de surface n’implique pas

de transport. En effet, elle est, par nature, consommée

directement là où elle est produite. Ce sont donc

autant d’émissions de CO2 et de particules fines

qui sont évitées. Cela en fait un véritable

atout pour la qualité de l’air des territoires. Un engagement pour lutter contre le changement climatique Aux

côtés des autres sources d’énergie renouvelable,

la géothermie de surface est essentielle à l’atteinte

des objectifs de la Loi de Transition Énergétique

pour la Croissance Verte. Le Plan Climat Air Énergie Métropolitain,

adopté fin 2018, fixe pour l’horizon 2030 de porter

à plus de 50% de la consommation énergétique

finale la part des énergies renouvelables et de récupération,

dont au moins 20 % produites localement. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

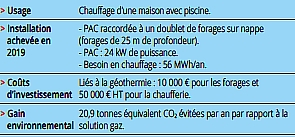

Résidence

particulière avec piscine, à Saint-Maur-des-Fossés

(94) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Vue de la résidence particulière chauffée par géothermie |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| .... 3. La promotion des ressources locales |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Une

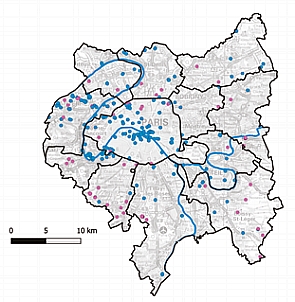

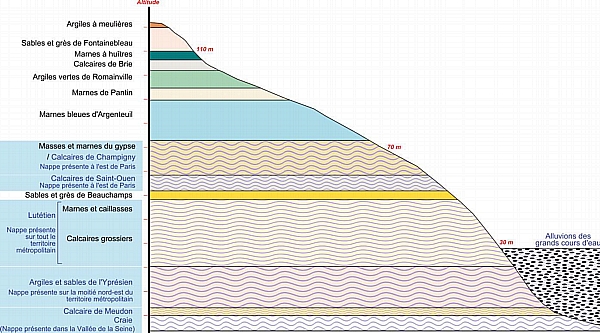

énergie disponible en permanence sur presque tout le territoire Les ressources géothermiques proviennent soit des roches du sous-sol - exploitation sur sondes - soit des nappes d’eau souterraines : exploitation sur nappe. L’exploitation de ces deux types de ressource passe ainsi principalement par deux technologies :

On crée une circulation d’eau dans un (ou des) tube(s) qui passe(nt) dans ces forages. L’eau se réchauffe - ou se refroidit selon les cas - en descendant sous terre, puis la température est alors valorisée en surface par une pompe à chaleur. Des projets de plus en plus nombreux sur tout le territoire de la Métropole du Grand Paris Fin 2020, plus de 620 forages de géothermie sont recensés au sein de la Métropole du Grand Paris, pour environ 250 opérations. 375 de ces forages de géothermie ont été déclarés ces 5 dernières années, ce qui indique une nette augmentation depuis l’existence du régime de déclaration Géothermie de Minime Importance (2015) (6). La géologie francilienne est favorable à la géothermie de surface A

l’échelle de la Métropole du Grand Paris,

l’empilement des couches géologiques permet qu’il

y ait au moins une nappe productive à faible profondeur

(<100 m) partout. |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Alimentation

du quartier Pleyel |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Cartographie

des opérations de géothermie |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Schéma

des terrains géologiques rencontrés sur le territoire

de la Métropole du Grand Paris en fonction de l’altitude.

Les principales nappes sont indiquées en bleu. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ....... La

géothermie est une énergie locale. Elle n’implique

donc pas de transport, pas de gestion de stocks. En s’émancipant

des énergies fossiles, elle favorise l’indépendance

énergétique des territoires. Elle mobilise les talents

locaux : bureaux d’études, foreurs, installateurs…

et contribue à l’emploi de proximité. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||