![]() Exposition

Paris Animal

Exposition

Paris Animal

Histoire et récits d’une ville vivante

(2)

Domestiquer la vie

Loups,

chevaux, vaches, moutons, mésanges, fouines, faucons, girafes,

brochets, cerfs… cette manifestation croise le bestiaire grand-parisien

aux lieux qui lui sont dédiés tels que zoo, ménagerie,

jardin d’acclimatation, volière, aquarium, abattoir,

mais aussi aux dessins des édifices,

de l’espace public et aux tracés du grand territoire : ornementation

des édifices religieux et domestiques, pavillon de chasse, tracés

forestiers, cirques, hippodromes, écuries… jusqu’à

l’émergence d’une architecture animaliste

et d’une ville qui accueillent

la faune domestique et sauvage : façade à insectes, nouvelle

gestion des fleuves, des parcs... Suivant un déroulé

chronologique, l’exposition guide le visiteur au travers de 44 récits,

sondages dans le temps long de l’histoire

de la ville illustrant des basculements et des continuités qui

structurent l’histoire animale de la capitale…

| Domestiquer la vie | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Tandis

qu’au Moyen Âge, l’animal et son animalité

cohabitent dans une certaine proximité avec l’humain,

la Renaissance entre dans des logiques de contrôle et

de mise à distance des bêtes, logiques qui s’amplifieront

par la suite avec l’industrialisation progressive de Paris.

Ce mouvement redéfinit les rapports que la ville tisse

avec la faune et opère un basculement que le XIXe siècle

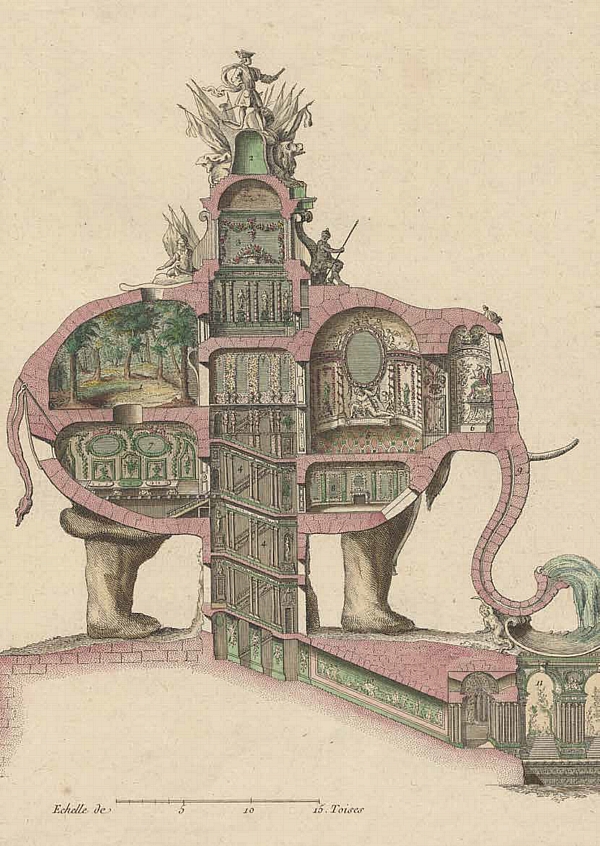

incarne pleinement. Planche

extraite d’Architecture singulière : l’éléphant

triomphal ; grand kiosque à la |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

Les

parades et carrousels royaux illustrent la capacité humaine

à dompter l’animal sauvage, à en maîtriser

les mouvements et le corps par le biais d’une mise en

scène qui le soumet à une chorégraphie

précise et rigoureuse. Dès le début du

XVIIe siècle, ils remplacent les tournois, interdits

depuis la mort tragique d’Henri II en 1559. C’est

à ce moment-là que Marie de Médicis importe

le spectacle équestre, déjà réputé

en Italie.

La ménagerie royale de Versailles En 1662, Louis XIV ordonne à l’architecte Louis Le Vau de concevoir une ménagerie royale à Versailles. Peuplée d’animaux exotiques et rares, parfois féroces, la ménagerie se structure en sept cours fermées, disposées autour d’un pavillon d’observation. Dès 1665, elle accueille près de quarante animaux : autruches, flamants, pélicans, grues demoiselles - dites aussi demoiselles de Numidie -, casoars d’Indonésie, gazelles, mangoustes, cerfs, félins… L’expansion des possessions coloniales françaises permet d’introduire en métropole des espèces inconnues, comme le castor du Canada ou des oiseaux exotiques. Plusieurs souverains étrangers envoient des animaux au roi, en guise de cadeau diplomatique. C’est le cas, par exemple, de l’éléphant offert par Pierre de Portugal en 1668, ou de la tigresse donnée par le sultan du Maroc en 1682. La ménagerie est ouverte aux Parisiens une fois par an, le dimanche de Pentecôte. En 1698, Louis XIV demande à l’architecte Jules Hardouin-Mansart d’agrandir et de transformer la ménagerie afin de l’offrir à sa future belle-fille, Marie-Adélaïde de Savoie. C’est à la mort prématurée de celle-ci, en 1712, que débute le long déclin de la ménagerie, démolie en 1902.

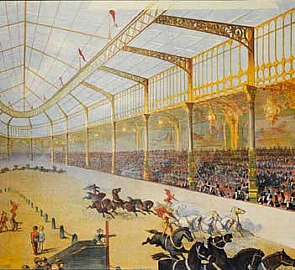

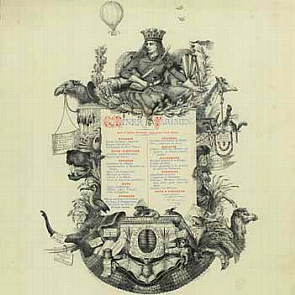

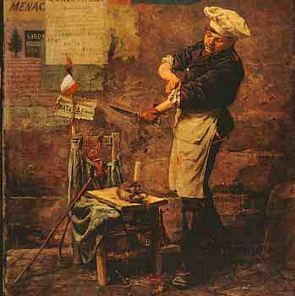

L’animal spectacle : de l’hippodrome au cirque À partir de 1833, les combats entre animaux sont proscrits en France et, en 1850, la loi Grammont condamne les traitements abusifs infligés aux animaux. On assiste au même moment au développement d’architectures dédiées à l’animal en spectacle. Apparues dès 1669 aux abords de Paris, les courses hippiques bénéficient après la Révolution d’un véritable engouement. Au XIXe siècle sont ainsi inaugurés les hippodromes de Longchamp (1857), Vincennes (1863), Auteuil (1873), Maisons-Laffitte (1878) ou Enghien (1879). Construit en 1877, l’hippodrome de l’Alma peut accueillir 6 500 spectateurs. Reprenant la forme ovale du modèle antique, il abrite sous une architecture de fer surmontée d’une verrière de 2 000 m² une piste de 80 mètres de long et 45 mètres de large. C’est en 1782 que Philip Astley crée le premier cirque parisien à piste circulaire. L’animal dicte la forme et les dimensions de la piste, qui doit permettre à un cheval de tourner autour de son dresseur selon un rayon de 6,5 mètres environ, déterminé par la longueur de la chambrière. Bâti en 1843 au carré Marigny par Jacques Ignace Hittorff, le Cirque d’été - ou Cirque de l’Impératrice -, premier cirque de Paris sans mitoyenneté, est conçu telle une architecture idéale. Détruit en 1900, il aura servi de modèle à de nombreux édifices de même type, dont le Cirque d’hiver, rue Amelot. Également construit par Hittorff, en 3 mois seulement, ce bâtiment peut accueillir 4 000 spectateurs.

Vacheries et laiteries dans la ville industrielle Au XIXe siècle, dans un Paris de plus en plus consommateur de lait, les vacheries se multiplient. L’industrialisation et les progrès en matière de techniques de conservation, en particulier la mise au point de la pasteurisation en 1865, favorisent l’implantation de laiteries hors du centre de Paris. Une ceinture laitière se déploie ainsi en périphérie, jusqu’à Sens, Dreux ou Beauvais, sans concurrencer pour autant les laiteries parisiennes, qui continuent à se développer. En 1900, on compte près de 5 000 vaches laitières à Paris. La taille des laiteries varie, abritant d’une dizaine à une cinquantaine de bêtes. La plus vaste, située dans le jardin d’Acclimatation, compte près de quatre-vingts vaches. En 1884, le fabricant d’éventails Charles-Victor Hugot, associé au médecin Bernard Château, achète le domaine de la Loge, sur l’île éponyme de la Seine, et y installe ce qu’il nomme la Jersey Farm. Pour la première fois en Europe, la traite des vaches y est effectuée grâce à des appareils électriques.

|

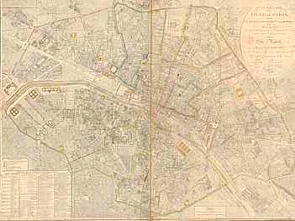

Grands territoires de la chasse À

partir du XVIe siècle, nobles et souverains partagent

leur passion pour la chasse à courre. Sont alors dressés

les plans des forêts domaniales – Louis XVI lui-même

substituera aux plaisirs de la chasse celui de l’étude

cartographique de son territoire. Autour de Paris, la première

feuille de la carte de France de Cassini, imprimée en

1756, fait apparaître une multitude de massifs boisés,

de routes et d’édifices satisfaisant aux besoins

de la chasse. Les forêts sont aménagées

: des allées se croisent en étoile et dégagent

de profondes perspectives permettant de voir et d’entendre

au loin.

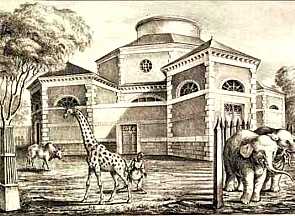

La ménagerie du Jardin des plantes En 1791, l’intendant du Jardin national des plantes Bernardin de Saint-Pierre estime nécessaire d’y créer une ménagerie, qui pourra accueillir les animaux errants - un arrêté municipal de 1793 mettant fin à la monstration des bêtes sauvages dans les rues de Paris -, ainsi que les derniers pensionnaires de la ménagerie royale de Versailles et de celle du duc d’Orléans, au Raincy. Le Muséum national d’Histoire naturelle est fondé en 1793, puis la ménagerie ouvre officiellement en 1794, avec cinquante-huit animaux. Bernardin de Saint-Pierre défend alors l’idée d’un lieu qui permettrait à la fois de prendre soin des bêtes, de les étudier et d’entreprendre à l’intention du public un travail pédagogique sur le monde animal. Il s’agit également de rendre visible, par différentes mises en scène, la capacité humaine à dompter l’animalité. Lions, chameaux, autruches, ours, éléphants, buffles peuplent la ménagerie dès 1798 ; les premières constructions, la fabrique et la fosse aux lions sont inaugurées en 1805, suivies en 1819 ou 1920 par la rotonde. Grilles, murets, podiums, vitres et circulations sont dessinés pour exacerber le caractère sauvage de l’animal, pour exalter son exotisme tout en le conditionnant à nos milieux et en dissimulant les nombreux dispositifs qui permettent sa captivité.

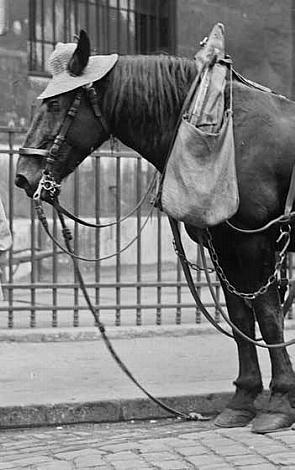

La ville aux 80 000 chevaux Tandis que les transports urbains s’intensifient, l’usage du cheval se développe au XIXe siècle, plus particulièrement entre 1840 et 1900. Stanislas Baudry, colonel du Premier Empire et homme d’affaires, obtient en 1828 une concession de la Ville de Paris pour exploiter une entreprise d’une centaine de véhicules hippomobiles. C’est ainsi que se développe le transport en commun de voyageurs sur des lignes à itinéraire fixe. Face au vif succès que remportent ces voitures, une vingtaine de compagnies de transport voient le jour, offrant une diversité de parcours dans la capitale. Elles fusionnent en 1855 pour former la Compagnie générale des omnibus (CGO), composée d’une cavalerie de 3 285 chevaux et 569 voitures ; elle atteindra 6 580 chevaux en 1860. Son fonctionnement nécessite d’aménager de nombreux lieux de dépôt à travers la ville, qui réunissent les activités liées à la cavalerie : écuries, greniers de stockage du foin, remises des voitures, ateliers. Paris comptera jusqu’à 80 000 chevaux au début du XXe siècle.

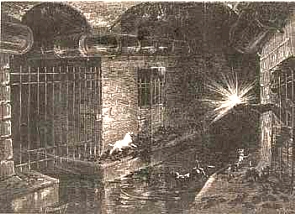

La chasse au rat Dans le VIIIe livre de son Histoire naturelle, Buffon rapporte que le rat brun, ou surmulot (Rattus norvegicus), serait arrivé à Paris depuis l’Asie vers 1750. Plus gros et plus fort que le rat noir qui occupait la ville depuis 2 000 ans, il supplante ce dernier, qui se réfugie dans les campagnes. Au XIXe siècle, sa prolifération se renforce à la faveur de l’aménagement des égouts, milieu sombre et humide à l’abri des prédateurs qu’il affectionne particulièrement. Apparaît alors le métier de chasseur de rats : nombre d’entre eux sont formés lors du siège de la ville par les Prussiens en 1870, afin de nourrir les Parisiens. La pratique se développe d’autant plus que la Préfecture de police verse une prime pour chaque queue rapportée. Dans la presse, qui leur consacre de plus en plus d’articles, les rats sont présentés comme des animaux malfaisants, se déplaçant en hordes grouillantes et dangereuses. La municipalité se saisit officiellement du problème à partir des années 1870, et l’essor de l’hygiénisme conduit à la Loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique - appliquée en 1904 à Paris -, qui oblige les communes à se doter d’un règlement sanitaire.

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

L’éléphant de la Bastille En 1806, alors que l’eau des fontaines publiques est payante - elle ne sera gratuite qu’en 1812 - et que les Parisiens ne disposent que de 15 litres d’eau par jour, Napoléon Ier fait creuser le canal de l’Ourcq et le bassin de La Villette, et entreprend la construction de quinze nouvelles fontaines. L’architecte Jacques Cellerier se voit ainsi confier en 1807 la conception - reprise en 1812 par Jean Antoine Alavoine - d’une fontaine sur les ruines de la prison de la Bastille sous la forme d’un éléphant en bronze, […] chargé d’une tour, et […] l’eau jaillira de sa trompe. L’eau du canal de l’Ourcq, acheminée par le canal Saint-Martin, doit alimenter cet éléphant de 15 mètres de long et 24 mètres de haut. Mais le projet est abandonné en 1814, à la chute de l’Empire, et un modèle en plâtre à échelle 1, élevé alors près du chantier, puis détruit en 1846, constitue longtemps un objet de curiosité : Il y a vingt ans, on voyait encore dans l’angle sud-est de la place de la Bastille, près de la gare du canal creusée dans l’ancien fossé de la prison-citadelle, un monument bizarre qui s’est effacé déjà de la mémoire des Parisiens, et qui méritait d’y laisser quelque trace, écrivait Victor Hugo en 1862 dans Les Misérables. Le socle et le bassin, seuls éléments réalisés de la fontaine, serviront de base à l’édification de la colonne de Juillet entre 1835 et 1840.

Des oiseleurs de Notre-Dame au marché à la volaille L’histoire

du marché aux oiseaux de Paris commence à la fin

du XIIIe siècle, lorsque quelques oiseleurs vendent sur

l’actuel parvis de Notre-Dame oies, paons, cygnes, étourneaux.

En 1402, le roi Charles VI autorise

Au menu du siège de Paris Du 19 septembre 1870 au 28 janvier 1871, Paris est assiégée par les troupes prussiennes. Début septembre 1870, en prévision du siège, on tente d’évacuer les animaux les plus précieux du Jardin d’acclimatation vers d’autres zoos en province ou à l’étranger. C’est également en septembre que l’on fait venir des troupeaux de bêtes des environs de Paris pour les regrouper dans les différents jardins ayant des espaces disponibles : 30 000 bœufs et 180 000 moutons sont ainsi réunis au bois de Boulogne, 3 000 bœufs au Jardin des plantes et, au Luxembourg, des milliers de moutons, serrés et remuants, ont, dans leur étroit grillage, quelque chose du grouillement des asticots dans une boîte (Edmond de Goncourt). Si, en octobre 1870, les Parisiens peuvent encore consommer de la viande de bœuf et de mouton, en novembre, ils doivent se résoudre à manger les chevaux : 65 000 seront abattus. Les boucheries vendent ensuite des rats (3 francs), des chats (10 francs) et des chiens (12 francs) ; le 30 décembre, Victor Hugo écrit Hier j’ai mangé du rat. Au même moment, les plus aisés goûtent du civet de kangourou et autre consommé d’éléphant. Quand le siège de Paris s’achève, il ne reste plus une seule bête au Jardin des plantes.

L’animal ornement Petit, grand, familier, fantastique, mythologique, personnifié, précis, grossier, beau, laid, assis, couché, en mouvement, seul, accompagné, extravagant, assujetti, narratif ou encore symbolique, l’animal se glisse dans l’ornementation des édifices, s’adaptant aux styles et aux époques, et survient parfois là où on ne l’attend pas. Au Second Empire, à la faveur d’une transformation massive de Paris et de son architecture, le motif animalier habille à foison les façades, seul espace de liberté de l’architecte, par ailleurs tenu au respect de règlements contraignants : le lion trône sur les frontons, l’éléphant encadre les fenêtres, la biche porte les pilastres… Il en est de même dans l’espace public, où le décor des fontaines déploie fréquemment dauphins, tortues et chimères. Utilisé pour raconter l’histoire, pour symboliser une religion ou un pouvoir, pour évoquer un mythe ou une personnalité, l’ornement animal est partout dans la capitale. |

Les abattoirs napoléoniens, la mise à mort en périphérie Au début du XIXe siècle, on compte encore 128 tueries - abattoirs artisanaux - aménagées dans les arrière-cours des boucheries et dans l’espace public parisien, causant des problèmes d’environnement et de santé publique. Afin d’éloigner la mise à mort des bêtes et sa brutalité, Napoléon Ier interdit en 1808 les tueries et annonce en 1810 la création de cinq abattoirs municipaux en périphérie de Paris : Grenelle - près de l’actuelle place de Breteuil -, Villejuif - près de la barrière d’octroi d’Italie -, Roule - près de la barrière de Monceau -, Ménilmontant et Montmartre, dit aussi Popincourt. Livrés en 1818, ils sont tous pourvus d’eau courante, de conduits d’évacuation des eaux souillées et d’enclos à bestiaux. Cette démarche de rationalisation séparant les différentes étapes du processus de mise à mort de l’animal s’avère d’abord efficace, mais rapidement insuffisante et inefficiente face au développement de la capitale et à l’accroissement de sa population, qui triple entre 1800 et 1860.

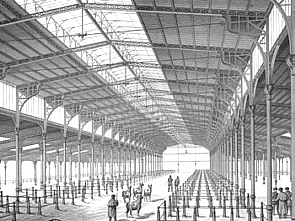

Les Abattoirs généraux de La Villette Après une vingtaine d’années d’activité, les cinq abattoirs de Napoléon Ier se trouvent rattrapés par la croissance urbaine. Le déplacement des animaux à pied depuis les marchés de Sceaux et de Poissy à travers la ville n’est plus adapté. Parallèlement, conséquence de la révolution de 1848, le développement de la consommation de viande par les classes populaires prend de l’importance et devient même une question sociale. Le baron Haussmann lance alors à La Villette la construction des Abattoirs généraux, chargés de l’entière production de viande pour la capitale. Au sud des abattoirs, séparé par le canal de l’Ourcq, un grand marché aux bestiaux complète les édifices. Les travaux, réalisés par Victor Baltard avec Louis-Adolphe Janvier, s’achèvent en 1867. La majorité des bêtes rejoint le site en train, arrivant à la gare de Paris-Bestiaux, bâtie sur une dérivation de la Petite Ceinture. Couvrant à l’origine environ 39 hectares, les abattoirs, le marché et la gare s’étendent par la suite jusqu’à 54 hectares. À la fin du XIXe siècle, près de 280 000 bœufs, 15 000 taureaux, 180 000 veaux, 1 000 000 moutons, 400 000 porcs y terminent leur course. Dans l’entre-deux-guerres, avec 3 à 4 millions de têtes vendues par an, le marché aux bestiaux de La Villette est devenu le plus grand d’Europe.

Le cheval au travail Si, depuis les débuts de leur domestication, les animaux n’ont cessé d’être au service des humains, les formes et l’ampleur de ce travail ont beaucoup varié selon les époques, atteignant leur paroxysme au XIXe siècle. L’énergie animale - celle des chevaux, des ânes et des bœufs notamment - est alors mobilisée dans les secteurs de la production industrielle - transports et livraisons, fourniture d’énergie aux machines… - et agricole - labour, semis, buttage, sarclage -, mais aussi pour acheminer les produits de l’agriculture vers les lieux de commerce de la capitale. L’industrialisation de l’animal, du cheval en particulier, fera partie du quotidien des Parisiens jusqu’à la Première Guerre mondiale. Cette exploitation permanente des animaux suscite néanmoins des mouvements en faveur de leur protection. Les médecins Pierre Dumont de Monteux et Étienne Pariset fondent en 1845 la Société protectrice des animaux (SPA), première association créée en France dans ce but, dont la préoccupation essentielle à l’origine - et son facteur déclenchant - est de lutter contre la maltraitance du cheval.

Le cimetière animalier d’Asnières-sur-Seine Durant le XIXe siècle, le chien et le chat font partie intégrante de la famille, et reçoivent beaucoup d’attention, y compris parfois après leur mort. La Société française anonyme du Cimetière pour chiens et autres animaux domestiques est créée le 2 mai 1899 par la journaliste et comédienne féministe Marguerite Durand, et l’avocat Georges Harmois, à la faveur de la loi autorisant l’enfouissement des animaux. La société achète le 15 juin de la même année la moitiéde l’île des Ravageurs à Asnières-sur-Seine - celle-ci sera rattachée à la rive gauche de la Seine en 1976 -, et y ouvre un cimetière animalier à la fin de l’été. Alors que plusieurs constructions sont envisagées, dont un musée dédié aux animaux domestiques et un columbarium, seuls les jardins, le bâtiment d’entrée et les nécropoles sont finalement réalisés. Quatre quartiers composent la nécropole : celui des chiens, celui des chats, celui des oiseaux et celui des autres animaux. Depuis l’ouverture du cimetière, plus de 90 000 animaux y ont été inhumés : chiens, chats, oiseaux, moutons, poissons, hamsters, cochons et même un singe et un lion. |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

Vue

et perspective du salon de la Ménagerie, Louis Le

Vau, architecte, 1663 ; Pierre Aveline l’Ancien, graveur,

Esnauts & Rapilly et Jean-François Daumont, éditeurs,

1676-1722 (édition 1770-1775). ©

Château de Versailles, dist. RMN-GP

Vue

et perspective du salon de la Ménagerie, Louis Le

Vau, architecte, 1663 ; Pierre Aveline l’Ancien, graveur,

Esnauts & Rapilly et Jean-François Daumont, éditeurs,

1676-1722 (édition 1770-1775). ©

Château de Versailles, dist. RMN-GP