...

![]() Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes :

Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes :

1840 hectares de nature à revisiter

Le

bois de Vincennes :

(1-3)

Paysage et environnement

La

gestion des eaux pluviales

La biodiversité et la fonctionnalité écologique

Les

bois de Boulogne et de Vincennes sont deux espaces de respiration uniques,

situés au coeur du Grand Paris. Représentant à eux

deux près du quart de la surface du Paris urbanisé, les

deux bois occupent un espace équivalent aux huit premiers arrondissements.

Ils sont fréquentés par des habitués mais sont encore

méconnus par beaucoup d’habitants. Une grande diversité

d’usages existe : pour certains, ils représentent des axes

de circulation rapide, pour d’autres le plaisir du footing dans

les allées, de la promenade et pique-nique sous les arbres, du

canotage sur les plans d’eau… Les Charte du bois de Vincennes

(1) et de Boulogne, signées en 2003, ont constitué un cadre

précieux, en définissant quatre axes majeurs pour structurer

un projet ambitieux d’aménagement durable des bois : réhabiliter

les paysages et restaurer les milieux naturels ; réduire fortement

la circulation automobile pour une promenade tranquille ; reconquérir

l’espace public des bois et gérer les activités dans

la cohérence et la transparence ; et enfin innover dans les modes

de gestion et de gouvernance.

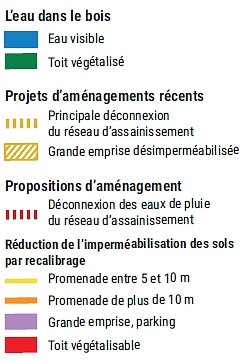

| La gestion des eaux pluviales | ||||||||||||||||||||||||||||

| Au

XIXe siècle, les concepteurs privilégient l’infiltration

des eaux pluviales ou un recyclage dans la trame d’eau,

à la création d’égouts, très

onéreuse. Les gargouilles, fossés, rigoles, saignées

sont des dispositifs rustiques d’infiltration formant

des percées creusées perpendiculairement ou parallèlement

aux voies circulées. Ce dispositif reste le plus répandu

- plus d’une centaine dans chaque bois - , le moins coûteux

à réaliser et à entretenir. Maîtriser les rejets et mieux utiliser l’eau de pluie De la réduction des emprises imperméables à l’utilisation de l’eau pluviale, différentes solutions sont possibles pour la déconnexion des eaux pluviales, conformément au plan Paris Pluie. La réduction de l’imperméabilisation des sols reste à poursuivre dans les vastes étendues de bitume des voies non circulées, les parkings et surlargeurs de chaussée des voies circulées. Les dispositifs hérités du XIXe siècle qui ont fait leur preuve - saignées, rigoles et trous d’eau -, constituent une boîte à outils adaptée aux différents types d’espaces et respectueuse du patrimoine et des paysages. La suppression des rejets en égout et le raccordement des surverses des lacs à un collecteur d’orage sont des enjeux majeurs pour les bois car ils ont un impact sur le cycle de l’assainissement et sur la qualité des milieux récepteurs (Seine et Marne). Ils concernent la Ville de Paris, l’AESN et le SIAAP. Avant rejet en égout, l’eau pourrait être davantage valorisée - nouvelles rivières et mares - ou utilisée : arrosage, nettoyage. La création de nouvelles zones humides, en lien ou non avec la trame d’eau existante, faciliterait le déplacement des espèces liées à ces milieux. Associée à des techniques de lagunage elle pourrait favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau. Enfin, la récupération des eaux pluviales des toitures pourrait être étendue à d’autres bâtiments de la DEVE et des concessions : utilisation, infiltration ou alimentation de la trame d’eau. Les gestionnaires du bois de Vincennes préconisent une déconnexion des eaux pluviales de la trame d’eau, pour réduire les risques de débordements - route de Saint-Mandé, avenue Daumesnil au niveau de la route de la Tourelle - et pour limiter les rejets dans les lacs et les rivières, afin de réduire les volumes en égout. Un effort important a été fait depuis 2013, parfois en lien avec la requalification d’anciennes voies circulées : routes de la Demi-Lune, de la Tourelle, des Sabotiers, de la Faluère, anneau cyclable, route de Ceinture du Lac Daumesnil sud, esplanade du Château, parking de l’hippodrome et sections sud des routes de la Pyramide et de la Ferme… Plusieurs points de rejets au réseau d’assainissement restent à traiter : avenues de Nogent, du Tremblay et de Gravelle, route de la Pyramide (nord) et du Champ de Manœuvre, chemin de Ceinture du Lac Daumesnil nord… La valorisation de la ressource en eau dans les bois constitue un enjeu majeur, qui prend des formes diverses : patrimoniale, paysagère, environnementale, écologique, d’usages. L’investissement esthétique et technique, comme la diversité des usages liés à la présence de l’eau, témoignent de son importance pour les concepteurs et les gestionnaires des bois. |

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

Gestion

et mise en valeur de la ressource |

|||||||||||||||||||||||||||

| La

réduction de l’imperméabilisation des sols reste à poursuivre dans les vastes étendues de bitume des voies non circulées, les parkings… |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

Aménagement

des emprises du parking de l’hippodrome avant/après © Apur |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Zoom

sur… La renaissance de la rivière et la requalification L’avenue des Minimes a été fermée à la circulation automobile depuis la tempête de 1999. Entre le cours des Maréchaux et la route des Sabotiers, elle est constituée de deux chaussées en enrobé, séparées par un terre-plein arboré. Ce tracé hérité du plan Trouvelot est aujourd’hui très emprunté par les circulations douces. Dans ce secteur, le réseau hydraulique du plan d’Alphand a perduré jusqu’aux années 60. Depuis, il ne restait que 220 ml bordés de cheminements forestiers, de l’exutoire du lac des Minimes à son rejet au réseau d’assainissement. Allée

Sud, début des travaux de désimperméabilisation Réalisée en 2019, la renaissance de la rivière sur 1 200 ml couvre un périmètre d’intervention de 1,2 ha. Elle se prolonge en réseau canalisé - 475 ml, avec passages en siphon sous les réseaux concessionnaires - pour se raccorder à la rivière du square Carnot, qui alimente le lac de Saint-Mandé. Ces travaux ont permis de reconstituer la trame d’eau historique, de requalifier une ancienne voie circulée (allée Sud), de créer de nouveaux espaces plantés, de favoriser une biodiversité de milieu humide et de faciliter les circulations cyclables. L’implantation de la rivière a été optimisée pour limiter le nombre d’abattages - 9 arbres qui seront compensés dans le cadre du plan de gestion forestière du bois - et a permis, sur 700 ml, de désimperméabiliser 3 500 m² sur 4 900 m² : allée stabilisée et surface végétalisée. Les espèces implantées, déjà présentes aux abords des rivières du bois, s’intègrent à la dynamique végétale naturelle en place tout en enrichissant la biodiversité locale : 13 espèces de vivaces sur les berges, 5 espèces de prairie et 6 espèces d’arbustes entre l’allée et les berges. Avec les biefs maçonnés en pierres naturelles, elles redonnent des qualités pittoresques à la promenade. Depuis l’esplanade Saint-Louis, la disparition de l’allée Sud permet l’ondulation d’un cheminement plus étroit dans un contexte plus fortement planté. Des percées dans la végétation offrent une co-visibilité entre l’allée Nord et l’aménagement. La réduction du carrefour des Sabotiers se prolonge le long du Parc Floral, dont la clôture est dégagée pour révéler des éléments paysagers du parc : dans l’axe historique de la route des Sabotiers. La rivière passe ensuite sous l’avenue des Minimes et s’enfonce dans les bois, rythmée par 4 chutes d’eau, jusqu’au carrefour avec l’avenue du Tremblay, qu’elle franchit en siphon. Allée

Sud, après travaux avant plantation Un cheminement, dans la continuité du passage piéton existant, assure la fluidité du parcours de la nouvelle promenade. La rivière redevient alors visible et accompagne le cheminement jusqu’au lac des Minimes. |

|||||||||||||||||||||||||||

| Renaissance de la rivière et requalification de l’avenue des Minimes |

||||||||||||||||||||||||||||

| •

1,2

ha / 1 330 000 € / 2017-2019 |

•

Requalification

d’une ancienne voie circulée |

|||||||||||||||||||||||||||

|

... La biodiversité et la fonctionnalité écologique |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

L’ensemble du bois, hors concessions, est classé en ZNIEFF de type 2, soit une surface totale de 773,9 ha, pour la présence d’habitats déterminants que sont les eaux courantes, les chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes, les chênaies-charmaies et les prairies de fauche ; ainsi que par la présence d’espèces déterminantes que sont : l’aphioglosse commun, l’agrion de Vander Linden, le conocéphale gracieux, la decticelle bariolée, le demi-deuil, la scille à deux feuilles et le scolyte. À

gauche : Platanthère à deux feuilles (Platanthera

bifolia) CC

by : Hans Hillewaert — SA — 4.0 Les

campagnes de relevés de faune et de flore menées

en 2018 et 2019 par l’Agence d’Écologie Urbaine

ont permis d’identifier 26 espèces végétales

protégées et/ou rares, devant faire l’objet

d’une attention particulière, et des secteurs particulièrement

riches en faune et flore protégées, dont l’analyse

est en cours.

La

faune protégée ou rare mise en lumière

par les relevés de l’AEU est dominée par

le groupe des oiseaux, avec 54 espèces, dont la bergeronnette

des ruisseaux, le bouvreuil pivoine, la buse variable, le chardonneret

élégant, le choucas des tours, la chouette hulotte,

le coucou gris, le cygne tuberculé, l’épervier

d’Europe, le faucon crécerelle, le grand cormoran,

le grimpereau des jardins, la grue cendrée, l’hirondelle

de fenêtre, l’hirondelle rustique, le martin- pêcheur,

le martinet noir, la mésange bleue, la mésange

charbonnière, le pic épeiche, le pic épeichette,

le pinson des arbres, le pouillot véloce, le rouge-gorge

familier et le troglodyte mignon. Pipistrelle

commune (Pipistrellus pipistrellus) Cet

inventaire a également identifié 5 espèces

de chauve-souris protégées, dont la présence

est favorisée par l’existence de vieux bâtiments,

la conservation d’arbres creux, et le maintien d’une

entomofaune abondante ; 2 espèces de reptiles, la tortue

de Floride, importée dans les lacs, et le lézard

des murailles, présent principalement sur les pentes

de Gravelles, les murs du cimetière de Saint-Maurice

et de la caserne de la Garde républicaine. La fermeture

des voies circulées dans les bois et le curage des rivières

en dehors des périodes de fraie favorisent la survie

de ces espèces d’amphibiens, qui comptent 7 espèces,

et des poissons, dont 17 espèces ont été

identifiées, parmi lesquels la carpe commune, la tanche

commune, le brochet, la truite arc-en-ciel et le silure glane. Depuis une dizaine d’années, plusieurs actions ont été menées en faveur de la biodiversité dans le bois :

À

gauche :

Thécla

du Chêne (Neozephyrus quercus femelle)

CC

by : Didier Descouens — SA — 3.0 |

||||||||||||||||||||||||||

Euphorbe à feuilles larges (Euphorbia platyphyllos L.) © CC0 |

Triton palmé (Lissotriton helveticus) CC by : Gilles San Marin — SA — 2.0 |

|||||||||||||||||||||||||||

Bruant zizi mâle (Emberiza cirlus) CC by : Paco Gomez — SA — 2.0 |

Mésange huppée (Lophophanes cristatus) CC by : Carlos Delgado — SA — 4.0 |

|||||||||||||||||||||||||||

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) CC by : Quartl — SA — 3.0 |

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) CC by : Jörg Hempel — SA — 2.0 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

...

|

||||||||||||||||||||||||||||