...

![]() Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes :

Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes :

1840 hectares de nature à revisiter

Le

bois de Vincennes :

(1-2)

Paysage et environnement

Valorisation

et extension de la trame d’eau

Le

cycle de l’eau aujourd’hui

Les

bois de Boulogne et de Vincennes sont deux espaces de respiration uniques,

situés au coeur du Grand Paris. Représentant à eux

deux près du quart de la surface du Paris urbanisé, les

deux bois occupent un espace équivalent aux huit premiers arrondissements.

Ils sont fréquentés par des habitués mais sont encore

méconnus par beaucoup d’habitants. Une grande diversité

d’usages existe : pour certains, ils représentent des axes

de circulation rapide, pour d’autres le plaisir du footing dans

les allées, de la promenade et pique-nique sous les arbres, du

canotage sur les plans d’eau… Les Charte du bois de Vincennes

et de Boulogne, signées en 2003, ont constitué

un cadre précieux, en définissant quatre axes majeurs pour

structurer un projet ambitieux d’aménagement durable des

bois : réhabiliter les paysages et restaurer les milieux naturels

; réduire fortement la circulation automobile pour une promenade

tranquille ; reconquérir l’espace public des bois et gérer

les activités dans la cohérence et la transparence ; et

enfin innover dans les modes de gestion et de gouvernance.

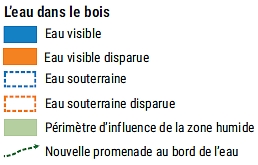

| Valorisation et extension de la trame d’eau | |||||||||||||||||||||||||||

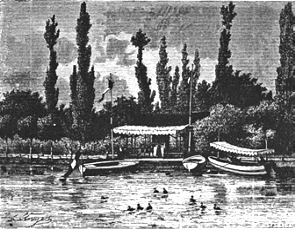

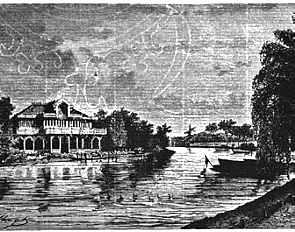

| La valorisation de la ressource en eau dans les bois constitue un enjeu majeur, qui prend des formes diverses : patrimoniale, paysagère, environnementale, écologique, d’usages. L’investissement esthétique et technique, comme la diversité des usages liés à la présence de l’eau, témoignent de son importance pour les concepteurs et les gestionnaires des bois. Source

: Les Promenades de Paris, Adolphe Alphand, 1867-1873 Au

XIXe siècle, l’eau est avant tout synonyme de plaisir.

Elle est le fil conducteur du promeneur guidé vers les

séquences et points de vue les plus pittoresques du bois

y portant partout le mouvement et la fraîcheur

(Les Promenades de Paris, Alphand). Le traitement des berges,

des biefs, ponceaux et cascades participent de la cohérence

paysagère d’ensemble. Les activités liées

à l’eau contribuent à l’attractivité,

les pratiques des uns sont le spectacle des autres : embarcadères

et canotage sur les grands lacs, pêche, patinage en hiver.

L’eau contribue aussi au décor et au succès

des chalets et des restaurants implantés sur des îles,

près d’un petit plan d’eau ou d’une

cascade. Le bois de Vincennes disposait même d’une

pisciculture - créé en 1862 -, qui fournissait

12 000 à 15 000 sujets par an : 10 000 truites, 4 000

saumons, 1 000 ombres chevaliers. Enfin, l’eau est nécessaire

à l’entretien des routes ainsi qu’à

l’arrosage des pelouses et des massifs plantés. L’eau dans le bois de Vincennes Le cycle de l’eau aujourd’hui Si l’alimentation des lacs et des rivières et une partie de l’arrosage se fait toujours à partir du réseau d’eau non potable (ENP) de la Ville de Paris, les modes d’alimentation et l’ossature du réseau enterré ont évolué depuis le XIXe siècle. Des modifications de la trame d’eau de surface sont aussi intervenues. L’eau potable alimente certains plans d’eau et elle est parfois utilisée pour l’arrosage des pelouses, des parcs et jardins, ou des équipements sportifs. L’alimentation de la trame d’eau L’eau

non potable est délivrée à plusieurs points

d’entrée par Eau de Paris, mais le réseau

d’ENP reste géré dans les bois par la DEVE.

Pour conserver un écoulement correct et une eau de qualité,

la trame d’eau requiert un entretien régulier par

la DEVE, comme la réfection de l’étanchéité

et le curage des rivières et des plans d’eau, indispensable

pour assurer un bon écoulement et la qualité de

l’eau. Mais le curage des lacs, plus coûteux, est

parfois différé. Des analyses de qualité

de l’eau sont effectuées chaque année sur

les lacs. Cascade L’arrosage L’arrosage

constitue la principale autre utilisation de l’ENP. Il

demeure nécessaire dans les espaces jardinés d’accès

libre et pour les jeunes arbres, de secteurs forestiers ou d’alignement.

Dans les autres emprises, l’arrosage reste en service

dans les concessions et certains équipements sportifs.

La certification ISO 14001 vise à favoriser l’usage

de l’ENP par rapport à l’AEP. L’utilisation

de l’ENP devrait donc être privilégiée

lorsqu’une eau de qualité potable n’est pas

nécessaire, en évaluant l’impact sur les

consommations et les coûts. Cela concerne les espaces

naturels, les concessions et les nouveaux projets où

elle est fréquente mais pas systématique. Le

square Carnot a été un terrain d’expérience

pour le Parc Floral qui restait alimenté en eau potable.

Depuis 2017, les eaux de surface et le système d’arrosage

sont desservis en ENP, et un nouveau réseau d’AEP

a été réalisé pour les bâtiments

et les bouches incendie. La

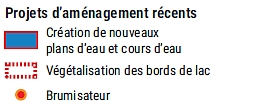

rivière de Nogent après sa remise en eau La mise en valeur de la trame d’eau récente et à venir Parmi

les réalisations récentes engagées par

les divisions des bois, plusieurs actions ont ciblé l’amélioration

paysagère et environnementale des lacs, rivières

et cascades. Elles visent à concilier différents

enjeux propres aux deux bois, quitte à en privilégier

certains localement : paysagers et culturels, écologiques

et environnementaux, d’usages et de fréquentation. Une

surverse sur la rivière de Saint-Mandé La

vigilance en matière de qualité des eaux est aussi

essentielle. Les milieux humides et aquatiques, points bas dans

les paysages, sont susceptibles d’accumuler des polluants

de l’air, de l’eau, voire du sol, particulièrement

dans les secteurs les plus exposés, proches des voies

circulées. La capacité de phyto remédiation

des berges plantées peut jouer un rôle important.

Enfin, les curages réguliers, lors des périodes

qui dérangent le moins la biodiversité - d'octobre

à novembre -, permettent d’éliminer les

dépôts qui ont pu s’accumuler, et de retrouver

une profondeur d’eau. |

L’embarcadère sur le lac de Charenton |

Le restaurant dans l’île de Bercy © doc. Apur |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

Curage d’une rivière © Apur |

||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

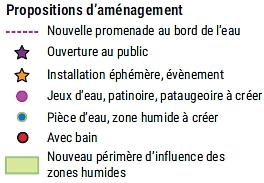

Étendre la trame d’eau La

valorisation de la trame d’eau peut être l’occasion

de mieux guider les promenades, de remettre en valeur des points

de vue et des éléments singuliers, comme les cascades,

voire de créer de nouvelles scènes et séquences. Exemples d'installations dans le bois et ailleurs (ci-contre et ci-dessous) Roue

à eau et aqueduc du collectif Aman Iwan (Feda Wardak, arch.)

- Saint-Denis Au

sud-est du bois de Vincennes, un nouveau cheminement pourrait

renforcer les liens entre les massifs forestiers. Jeux

d’eau à Singapour Penser de nouveaux usages

Des pistes d’évolution sont à étudier

pour développer de nouveaux usages - jeux d’eau,

bain, patinoire, activités nautiques - sans compromettre

l’environnement. Des

jeux d’eau, ludiques et pédagogiques, pourraient

être l’équivalent aquatique du jardin des

dunes et des vents du parc de La Villette, et enrichir une

offre souvent standardisée. Brumisateurs

du Parc Floral Des

sites de baignade sont envisagés sur la Marne à

proximité du bois : l’un sur l’ancienne baignade

municipale de Saint-Maurice, l’autre sur la promenade Yvette

Horner/Île de Beauté à Nogent-sur-Marne. |

||||||||||||||||||||||||||

...

|

|||||||||||||||||||||||||||