|

Les

bois de Boulogne et de Vincennes sont deux espaces de respiration uniques,

situés au coeur du Grand Paris. Représentant à eux

deux près du quart de la surface du Paris urbanisé, les

deux bois occupent un espace équivalent aux huit premiers arrondissements.

Ils sont fréquentés par des habitués mais sont encore

méconnus par beaucoup d’habitants. Une grande diversité

d’usages existe : pour certains, ils représentent des axes

de circulation rapide, pour d’autres le plaisir du footing dans

les allées, de la promenade et pique-nique sous les arbres, du

canotage sur les plans d’eau… Les Charte du bois de Vincennes

(1) et de Boulogne, signées en 2003, ont constitué un cadre

précieux, en définissant quatre axes majeurs pour structurer

un projet ambitieux d’aménagement durable des bois : réhabiliter

les paysages et restaurer les milieux naturels ; réduire fortement

la circulation automobile pour une promenade tranquille ; reconquérir

l’espace public des bois et gérer les activités dans

la cohérence et la transparence ; et enfin innover dans les modes

de gestion et de gouvernance.

| Un

site chargé d’histoire : chasses royales, grands travaux

d’Alphand et plan de gestion d’un bois-forêt |

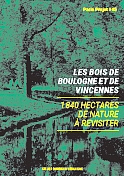

Le

bois de Vincennes, vestige de la forêt de Vilcena, l’antique

ceinture forestière de Lutèce, devient une réserve

de chasse royale au XIIe siècle, sous Phillipe Auguste,

qui le ceint de murs et l’approvisionne de gibier. Au

XVIIIe siècle, le bois fait plus de 750 ha quand Napoléon

1er le convertit en camp retranché de ses armées,

pour la protection de Paris. En résulte un vaste défrichement

qui coupe le bois en deux, en son milieu.

Au

XIXe siècle, lorsque Napoléon III confie à

Alphand l’embellissement du bois de Vincennes et de ses

extensions, le bois fait 995 hectares. Alphand aménage

les extensions du bois, dont le secteur Daumesnil, transforme

les pelouses en parcs à l’anglaise, trace des allées

courbes et fait creuser quatre lacs dans lesquels sont aménagées

des îles et quelques pavillons. Les emprises militaires,

toujours actives, sont réduites par la création

de l’hippodrome et les plantations le long de la route

de la Pyramide.

L’exposition coloniale de 1907 se tient dans l’une

des clairières aménagées par Alphand, l’actuel

Jardin d’Agronomie Tropicale. Cinq villages sont reconstitués

- Indochine, Madagascar, Congo, Soudan, Tunisie, Maroc - selon

les grandes possessions de l’empire français. En

1931, l’exposition coloniale internationale se tient près

de la porte Dorée, sur 110 hectares autour du lac Daumesnil.

Cette exposition a légué au bois le Palais de

la porte Dorée, classé monument historique, l’enclos

bouddhique comprenant l’ancien pavillon du Togo et l’ancien

pavillon du Cameroun, restauré en 1977 et transformé

en pagode, et le Parc zoologique inauguré en 1934, qui

fait suite au zoo temporaire aménagé lors de l’exposition

coloniale près de Saint-Mandé.

Après la seconde guerre mondiale, les emprises militaires

sont peu à peu rendues à la promenade et réaménagées

suivant les plans de Jean Trouvelot, architecte en chef du château

de Vincennes de 1942 à 1948, qui souhaitait relier le

bois au château et recréer la trame paysagère

des allées royales. Les plaines de jeux sont alors aménagées,

des routes sont créées à la place des anciens

champs de manœuvre, l’allée Royale est percée

en 1964, le Parc Floral réalisé en 1969.

À partir de 1977, la reconquête des bois se traduit

par la fermeture de voies à la circulation et la mise

en œuvre de plantations forestières, notamment dans

le secteur de l’allée Royale, pour reconstituer

le cœur de massif.

Fin 1999, les dégâts occasionnés par la

tempête Lothar ont détruit 20 % du bois (210 ha),

bouleversant profondément la cohérence des ensembles

forestiers et la perception des continuités paysagères.

Il s’ensuit un programme de plantations qui prend appui

sur le plan de gestion arboricole élaboré par

la DEVE pour la période 2006-2020.

2006-2009

: vers un bois-forêt

|

©

doc. Apur- Source : plan de l’abbé Jean Delagrive (1728) |

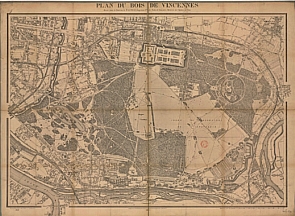

1730

: la forêt et les chasses royales |

|

©

gallica.bnf.fr/Bibliothèque Nationale de France |

1850

: les travaux d’Alphand |

|

|

|

|

(1)

La Charte du bois de Vincennes

Elle

a été signée le 26 avril 2003 par

les maires de Charenton-le-Pont, Paris, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont,

Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne,

Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes,

le président du Conseil régional

d’Île-de-France et le président

du Conseil général du Val-de-Marne. |

|

|

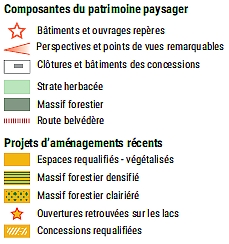

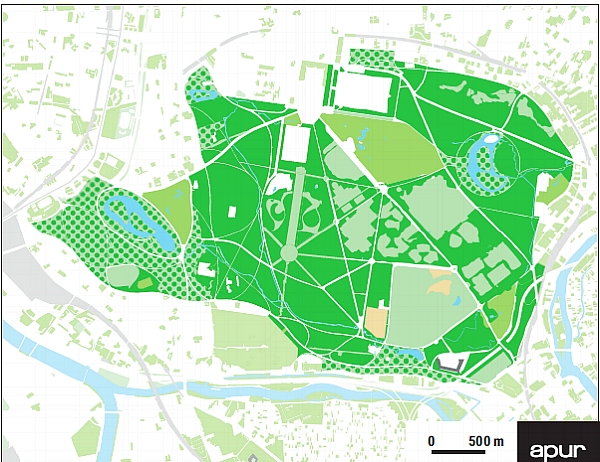

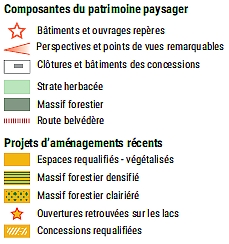

| Le

patrimoine

Le

patrimoine paysager du bois de Vincennes est le fruit d’une

succession d’époques qui ont transformé le

bois en gommant l’essentiel des traces précédentes,

dessinant un paysage fait d’une mosaïque d’espaces

et d’ambiances différentes.

Le

bois de Vincennes présente une grande diversité

d’ambiances et de paysages, auxquels sont associés

des usages souvent distincts. Cette diversité ne se limite

pas aux paysages naturels, elle concerne aussi les grandes perspectives

et les vues lointaines, les bâtiments, les enclos, les voies

de circulation et de promenade, les parcs de stationnement, le

mobilier et leur insertion paysagère.

Le

patrimoine qui s’étend sur 543 hectares, partie centrale

du bois de Vincennes, a de nombreuses fois été remanié,

rasé, replanté, divisé en deux massifs, pour

se recomposer aujourd’hui dans l’optique de retrouver

un massif unique renouant avec les qualités de forêt

dense au caractère naturel.

Il occupe aujourd’hui un peu moins de la moitié de

la surface du bois. Le plus grand massif (plus de 300 ha) est

situé au centre du bois. Structuré par les grandes

perspectives de l’allée Royale, du rond-point et

ses allées rayonnantes, ce massif a retrouvé un

caractère de forêt avec la fermeture à la

circulation de la route de la Tourelle en 1996. La quiétude

installée sur un cinquième environ de la superficie

du bois a permis le retour d’une petite faune et a rendu

étonnamment paisibles les promenades forestières.

Le second massif (150 ha) se développe au nord-est, autour

du lac des Minimes. Il est séparé du premier par

les équipements publics ou privés qui ont pris place

de part et d’autre de l’avenue de la Pyramide, sur

d’anciens terrains d’exercices militaires. Bien qu’il

soit traversé par de grandes routes circulées, ce

massif forestier a néanmoins connu une amélioration

de son ambiance sonore en 1999, lorsque le tronçon encore

pratiqué de la route circulaire du lac des Minimes a été

neutralisé. La fermeture, le dimanche, de plusieurs routes

circulées dans le cadre de Paris Respire en agrémente

encore la fréquentation, notamment depuis les communes

de Vincennes et de Fontenay-sous-Bois.

Mise

en scène paysagères du Grand Rocher du Parc zoologique

sur le lac Daumesnil ©

Apur - JC Bonijol

La

tempête Lothar de 1999, en abattant 210 ha de massif, principalement

les peuplements forestiers anciens, a permis de procéder

à un fort rajeunissement et une grande opération

de densification des massifs, privilégiant les essences

régionales et un mode de gestion forestier.

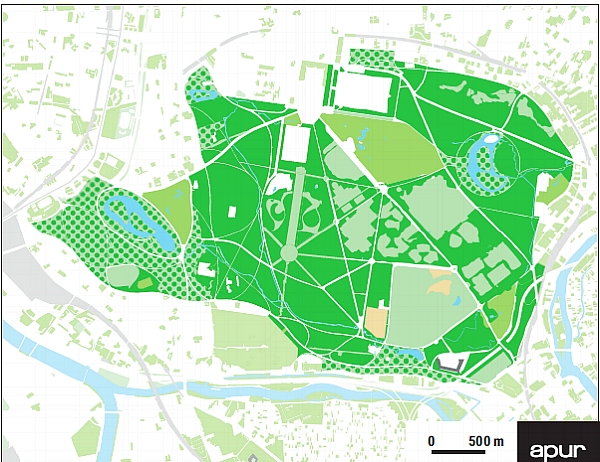

Ce programme de plantation prend appui sur le plan de gestion

arboricole 2006-2020. Ce plan décrit la typologie des espaces

du bois déterminée en fonction de caractéristiques

évaluées en termes de qualité paysagère,

de patrimoine écologique, de fréquentation et de

gestion, et détaille l’évolution des parcelles

attendue d’ici 2020. Cette évolution concerne plus

de 80 hectares et traduit un objectif de renforcement des caractéristiques

forestières pour amener la forêt au plus près

de la ville, relier les deux massifs par des continuités

forestières pour refermer la large blessure centrale causée

par les défrichements militaires réalisés

à partir de la révolution et jusqu’au milieu

du XIXe siècle. Les cartes de comparaison des hauteurs

de végétation de 2005 et 2015 (cf. page 38) illustrent

parfaitement les effets significatifs de cette gestion, notamment

sur les deux grands massifs forestiers cités, mais aussi

au sud de l’INSEP, et autour des concessions qui séparent

les deux massifs.

Patrimoine

paysager du bois

Ce

massif forestier comporte deux types de densité :

-

les massifs forestiers denses, où la fréquentation

est modérée, sont principalement des espaces où

l’on se promène sans s’arrêter longtemps

;

-

les massifs forestiers clairiérés, c’est-à-dire

accompagnés de clairières de petites dimensions

se situant principalement autour de l’allée Royale,

aux abords du lac des Minimes ou en lisière de Fontenay-sous-Bois.

Les abords boisés du lac des Minimes, à l’instar

des aménagements paysagers des autres lacs du bois, connaissent

des sur-fréquentations chroniques. Les clairières,

l’allée Royale et les autres grandes allées

du coeur de bois – lieux de promenade et de séjour

– présentent les mêmes usages mais à

l’écart du bruit et de la forte fréquentation.

Les

autres espaces du bois requièrent des moyens plus importants

pour leur entretien, à la mesure d’une fréquentation

nettement supérieure de ces emprises. Ils répondent

à une demande sociale très forte d’espaces

polyvalents et d’espaces paysagers, faciles d’accès

et sûrs. Ils se composent de :

-

Les massifs forestiers clairsemés s’étendent

sur 85 ha et sont caractérisés par un peuplement

arboré hétérogène sur prairie. Il

est présent en rive de Vincennes et de Saint-Mandé

ou en rives des plaines de sport. La gestion de ces espaces

fait notamment appel au fauchage différencié.

En laissant par endroits des herbes hautes, cette technique

vise à réduire la profondeur du champ visuel d’une

personne assise pour que la forte fréquentation de ces

espaces soit ressentie moins négativement. Elle permet

également de maintenir et de favoriser une diversité

écologique de la faune.

Perspective

sur le château de Vincennes depuis l’allée

Royale

©

Apur - JC Bonijol

-

Les prairies arborées, caractérisées par

leur grande ouverture, sont présentes au nord de Charenton-le-Pont

et près du lac de Gravelle. Les horizons sont larges

et les essences assez variées. Les prairies font également

l’objet d’un fauchage différencié.

Mais entre Charenton-le-Pont et le lac Daumesnil, la proximité

des voies de circulation, du champ de foire et des fêtes

à l’Institut Bouddhique réduit leur qualité

d’usage.

-

Les espaces paysagers ou jardinés aménagés

en parcs urbains périphériques, héritages

de l’art d’Alphand, totalisent 51 ha et s’apparentent

par leur gestion aux parcs et aux squares qui existent dans

Paris. Les pelouses sont ici plus soignées, jardinées,

parfois entourées de grilles basses. Les essences et

les plantes rencontrées sont très variées

et il existe de beaux arbres isolés. C’est notamment

le paysage des lacs Daumesnil et de Saint-Mandé. Pour

beaucoup, aller au bois de Vincennes se limite à visiter

ces espaces. Souvent sur-fréquentés, ces derniers

souffrent de fortes dégradations.

- Les

plaines de jeux en accès libre forment un paysage ouvert

de 25 ha.

Un système bocagé y a été créé

pour permettre aux promeneurs de franchir les plaines de jeux

sans conflit avec les sportifs mais aussi pour intégrer

ces espaces au paysage du bois.

D’autres espaces du bois bénéficient de

modes de gestion comparables à ceux des espaces paysagers

ouverts et des abords des lacs. Ainsi, le Parc Floral, les squares,

l’École d’Horticulture du Breuil, le Parc

zoologique ainsi que l’hippodrome bénéficient

d’une gestion horticole soignée : mise en valeur

des collections botaniques et horticoles, des massifs floraux

ou arbustifs taillés et régulièrement remplacés,

tonte fréquente et arrosage régulier des pelouses,

collecte des déchets végétaux et des feuilles.

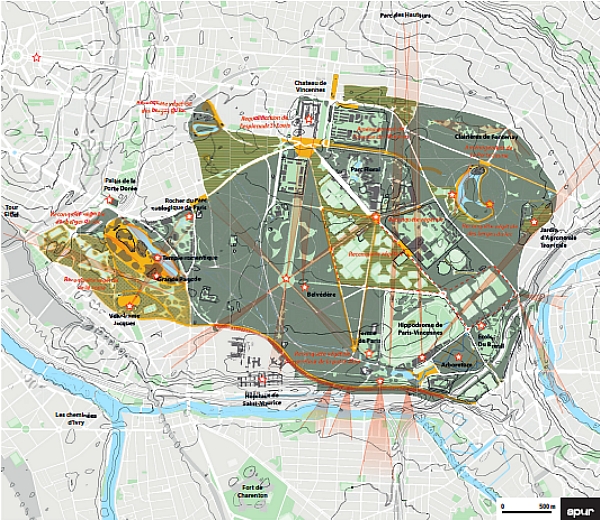

Des

travaux d’Alphand on retient principalement les aménagements

paysagers de Daumesnil, des clairières de Fontenay, de

Saint-Mandé, notamment ; le réseau hydrographique

comptant 9,5 km de rivières et 4 lacs ; les systèmes

de perspectives profitant de la situation en belvédère

de la route de Gravelle pour ouvrir des vues généreuses

sur le grand paysage parisien, ou composant plus finement avec

les pleins et les vides dans ses aménagements pour donner

de la profondeur et de l’agrément et mettre en scène

les bâtiments et ouvrages construits dans le bois. À

la trame sinueuse des aménagements d’Alphand, se

sont superposés les tracés rectilignes imaginés

par Trouvelot à qui est confié l’aménagement

du bois et sa replantation après la seconde guerre mondiale.

Il opte alors pour reconstituer les grandes compositions des chasses

royales, et ainsi relier le bois à l’histoire du

château de Vincennes. C’est notamment pour ce double

héritage que le bois de Vincennes a été classé

au titre des sites naturels pittoresques en 1960 par André

Malraux.

Près de 25 km d’alignements d’arbres datent

de la seconde moitié du XIXe siècle. Si la tempête

a accéléré le processus de régénération,

l’état phytosanitaire et la densité des arbres

encore présents imposent un ordre de priorité pour

leur renouvellement, particulièrement sur les avenues du

Tremblay et de Nogent. Les nouvelles plantations sont plus espacées

(7 à 10 m au lieu de 5 m) et la DEVE limite certaines essences

comme les marronniers, autrefois dominants, du fait des ravages

causés par la mineuse du marronnier. Les essences sont

choisies en fonction des types de voies et de leur histoire, mais

aussi des peuplements existants. Elles participent ainsi à

l’articulation de différents types de parcelles forestières

et à la continuité des paysages.

La préservation de ces caractéristiques, identifiées

dans le plan de gestion arboricole 2006-2020, sera poursuivie

et enrichie dans le cadre de son renouvellement qui prévoit

:

-

La restauration des compositions paysagères historiques

-

La préservation et le développement de la biodiversité

-

La prise en compte de l’évolution des usages.

Hêtre

vert pleureur, square Carnot, Paris XIIe :

Le bois de Vincennes compte 24 arbres remarquables dont 7 sur

l’île de Bercy

du lac Daumesnil. Ces arbres sont distingués pour leur

intérêt paysager,

leur silhouette, leurs dimensions exceptionnelles, leur intérêt

horticole,

ou encore leur rareté. ©

DEVE - Aurélia Chavanne |

©

Christophe Jacquet – Ville de Paris

|

|

|

La

quiétude installée sur un cinquième environ

de la superficie du bois a permis le retour d’une petite faune

et a rendu étonnamment paisibles les promenades forestières. |

|

|

Source

: DEVE Source

: DEVE

|

|

|

|

Resserrement

progressif des perspectives historiques depuis la colline de Gravelle

©

Apur |

Mise

en scène des pavillons du lac des Minimes

©

Apur |

|

Mise

en scène paysagère et perspective vers le temple de

l’Amour sur le lac Daumesnil

©

Apur - JC Bonijol |

Vue

sur l’hôtel Motel One Paris-Porte Dorée depuis

l’île de Reuilly, lac Daumesnil

© Apur - JC Bonijol

|

|

Les

douves du Fort Neuf de Vincennes :

une ZIEP en réflexion

©

Apur |

Le

square Carnot, une entrée de bois dans le style des parcs

paysagers parisiens du XIXe siècle

©

Apur |

|

|

Densification

des plantations forestières

sur le secteur des plaines de jeux

©

Apur |

|

Hauteur

de la végétation en 2005 |

Hauteur

de la végétation en 2015

|

|

...

.....

...... .Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes : 1840 hectares

de nature à revisiter .Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes : 1840 hectares

de nature à revisiter

.................Atelier

parisien d’urbanisme

......... |

|

| |

Les deux bois restent

encore des espaces fragmentés, à la

fois par les infrastructures routières et par

les concessions qui les morcellent. L’enjeu

est d’atteindre un juste équilibre entre

les différents usages, les activités

économiques, la préservation et la valorisation

du patrimoine paysager et bâti et le développement

de la biodiversité.

L'ouvrage présente, 17 ans après les

Chartes des bois, un diagnostic mettant en avant,

dans une vision holistique, les actions réalisées,

et esquisse des pistes d’évolutions.

Aujourd’hui, à la fois l’urgence

climatique, les nouvelles attentes des citadins, et

l’exigence patrimoniale nous invitent à

engager une nouvelle étape de développement

des deux bois. Ce diagnostic prospectif peut constituer

un socle commun pour nourrir les échanges et

choix à venir par la Ville de Paris et les

collectivités riveraines.

|

|

|

©

Apur - Bois de Vincennes

|

.....

©

Atelier parisien d’urbanisme, Paris 2020

Directrice

de la publication : Dominique ALBA, directrice générale

de l’Apur

Directrice de la rédaction : Patricia PELLOUX,

directrice adjointe - Rédacteurs en chef

: Patricia PELLOUX et Frédéric BERTRAND

Étude réalisée par : Frédéric

BERTRAND, Florence HANAPPE, Vincent NOUAILHAT, Yann-Fanch

VAULÉON - Avec le concours de : Anne-Marie

VILLOT

Cartographie et traitement statistique : Marie-Thérèse

BESSE, Christine DELAHAYE, Tristan LAITHIER, Nathan PAULOT

Photographies et illustrations : Apur sauf mention

contraire

Dépôt

légal : mai 2020 - ISBN : 978-2-36089-017-0 - ISSN

: 1773-7974

apur.org |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]() Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes :

Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes :

Source

: DEVE

Source

: DEVE