...

![]() Livre

blanc

Nouvelle ceinture verte

Livre

blanc

Nouvelle ceinture verte

et transformations du Boulevard périphérique

Cahier

1

...

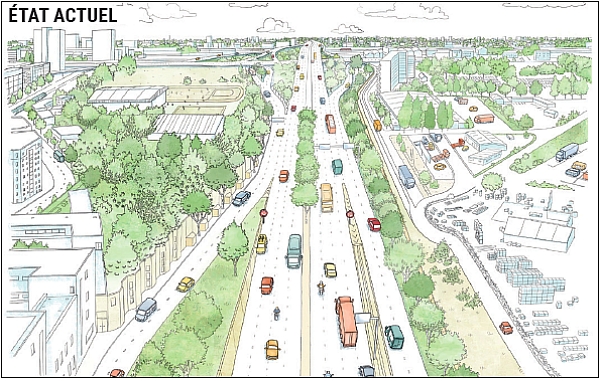

(1) Zoom sur l'évolution

du Boulevard périphérique - L'état

actuel

L'architecture de l'ouvrage

Les plantations et la biodiversité

Les flux de circulation et les usages du Périphérique

...

Le

Livre Blanc est issu des synthèses des 5 Ateliers du Boulevard

périphérique qui se sont tenus en 2019-2020-2021. La réflexion

menée

dans le cadre des ateliers a permis d’étendre l'approche

sur les enjeux des évolutions à un territoire élargi

à 500 mètres de part et d’autre du Boulevard périphérique

: le territoire de la nouvelle ceinture verte. L’Atelier du Boulevard

Périphérique est une instance de dialogue sur les différents

projets et un lieu de partage pour l’élaboration d’actions.

Une instance de dialogue partagée avec les collectivités

et les parties prenantes, accompagnées et informées par

l’Apur. L’ensemble des acteurs concernés, communes

riveraines, établissements publics

territoriaux, État, Région Île-de-France, Métropole

du Grand Paris, Forum Métropolitain du Grand Paris, départements…,

ont été

conviés à venir débattre de leur vision du Boulevard

périphérique, et, plus largement, des questions de mobilité,

de pollution

et de cadre de vie liées aux autoroutes urbaines dans le cœur

de l'agglomération parisienne.

| L'état actuel | |||||||||||||||||||

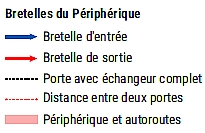

| Les

entrées et sorties du Boulevard périphérique

sont organisées depuis les 110 bretelles qui relient

le BP à la ville et les 6 échangeurs L'architecture de l'ouvrage

Le 25 avril 1973, soit 13 ans après l’ouverture

du premier tronçon, et 17 ans après le début

des travaux, le Boulevard périphérique est inauguré

par le Premier ministre Pierre Messmer et la Présidente

du Conseil de Paris, Nicole de Hautecloque. Le ring de voie

rapide autour de Paris est alors complet, bien qu’il s’inscrive

et se parcourt différemment le long des 35 kilomètres

de l’ancien glacis des fortifications. |

|

||||||||||||||||||

| Les

portes d'entrée et de sortie du Boulevard périphérique  © Source : Apur |

Le

Boulevard périphérique, c'est :

35 km de longueur 55

portes dont 34 se connectant au BP

110

bretelles - 6 échangeurs

40

% de la voie en élévation

10

% de la voie au niveau du sol

50

% en tranchée ouverte ou couverte |

||||||||||||||||||

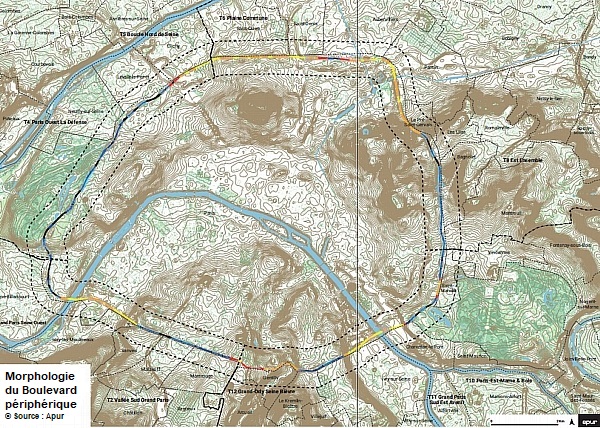

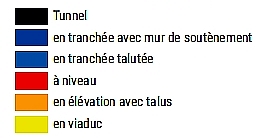

| La topographie du Boulevard périphérique Les parties en élévation (en jaune) sont schématiquement réparties en quatre segments : de la porte de Clichy à la porte des Lilas ; de part et d’autre de la Seine, entre la porte de Saint-Cloud et la porte de Sèvres, entre la porte d’Ivry-sur-Seine et la porte de Charenton-le-Pont ; et un segment au sud, de la porte de Gentilly à la porte d’Italie. |

Les séquences à niveau (en rouge), cumulant un linéaire de 3 km, se répartissent principalement en 4 secteurs : au nord entre la porte de la Chapelle et la porte de la Villette ; à l’est entre la porte de Vincennes et la porte Dorée ; au sud, aux abords de la commune de Gentilly ; à l’ouest, au droit du faisceau ferré de la gare Saint-Lazare. Il s’agit de quatre secteurs où le BP est à niveau aussi bien côté BPI que côté BPE, sur des séquences de plusieurs dizaines de mètres. Ces séquences à niveau ont deux particularités : elles sont souvent l’occasion de plantations sur le terreplein central - on y dénombre 66 arbres -, et d’ouvrages de franchissement : passerelle Claude Bernard, du Cambodge, passage souterrain à proximité de la porte de Saint-Mandé. |

||||||||||||||||||

| Elles se décomposent en deux types d’ouvrages : • les viaducs, cumulant un linéaire de plus de 7 km, représentant une surface de 219 700 m², surplombent la ville à plus de 5 mètres de hauteur. Les sousfaces de ces viaducs sont régulièrement bâties et occupées par des locaux techniques, à usage de gestion du BP ou destinés à d’autres services urbains : locaux des services techniques de la Ville de Paris principalement ; |

|

||||||||||||||||||

| • les talus qui s’étendent sur un linéaire de plus de 8 km, généralement plantés et inaccessibles au public. Ils sont répartis de part et d’autre du Boulevard périphérique et jusqu’en limite des bretelles ou de la voie latérale. | |||||||||||||||||||

|

Les

parties en tranchées (en bleu) se divisent tout d’abord

en séquences à l’air libre ou en tranchée

couverte. Les tranchées couvertes représentent presque

9 km du linéaire du Boulevard périphérique,

répartis à l’est, au sud et à l’ouest.

De nombreuses couvertures s’inscrivent dans le prolongement

des rues existantes et assurent la continuité du réseau

viaire entre Paris et les communes riveraines. |

|||||||||||||||||||

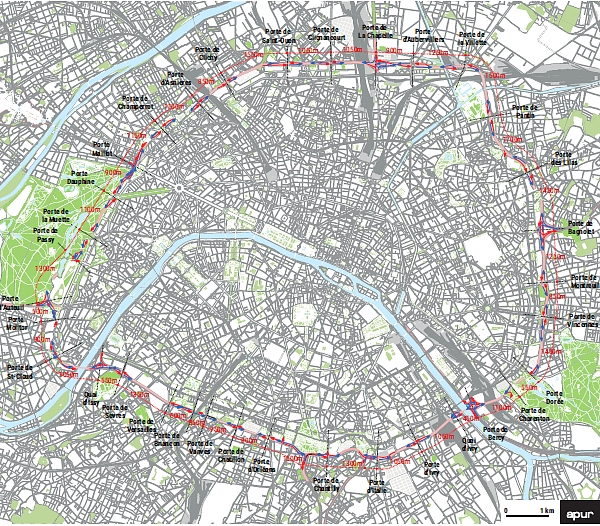

Les plantations et la biodiversité Entre

novembre 2020 et mars 2022, 18 167 arbres ont été

plantés Les plantations et la végétation aujourd’hui Les talus, terre-plein et îlots constitués par les bretelles d’accès représentent aujourd’hui un peu plus de 41 ha d’espaces végétalisés inégalement répartis sur l’infrastructure : ils sont, du fait de la topographie de l'ouvrage, moins nombreux sur la partie sud. Ils présentent un peuplement arboré estimé à environ 6 500 arbres complété de zones enherbées parfois agrémentées d’une strate arbustive ou de plantation de bulbes et de rosiers. L’ensemble de ce système arboré vient créer des lisières paysagères bordant et rythmant le Boulevard périphérique. La hauteur de frondaison évolue en fonction de la déclivité de l’ouvrage périphérique par rapport au reste du niveau de la ville, permettant d’offrir des vues lointaines sur le grand paysage parisien ou, à d’autres moments, de créer un corridor végétal entre la ville et le Boulevard périphérique. Quelques rares tronçons disposent d’alignements d’arbres dans l’axe entre les voies extérieures et intérieures : en marge du bois de Vincennes, entre les portes d’Aubervilliers et de la Chapelle, entre les portes de Clichy et d’Asnières, ou encore entre la porte de Saint-Cloud et le franchissement de la Seine. Les plantations se présentent sous forme de bosquets ou d’alignements réguliers selon l’ampleur des parcelles et la topographie des lieux.

Les

plantations réalisées sur les talus du Boulevard

périphérique La diversité des essences plantées est réelle : si les platanes, les érables et les peupliers sont présents à hauteur d’environ 10 % chacun, on y trouve des robiniers, tilleuls, frênes, pins, marronniers, sophoras, chênes et ormes en nombre complétés de nombreuses autres essences. Ces dernières années, la Ville de Paris a accompagné les initiatives d’associations souhaitant expérimenter des plantations denses et participatives selon la méthode japonaise Miyawaki dans les secteurs de la Porte de Montreuil et de la Porte des Lilas : cette technique repose sur la plantation très dense de plants forestiers d’essences variées - 3 par m² - et d'entretien par les associations pendant les premières années. Dans ce même esprit, la Ville de Paris s’est engagée dans l’élaboration de modes de plantation dense adaptés au contexte du Boulevard périphérique, et tenant compte des arbres existants : des expérimentations de plantations forestières ont ainsi été réalisées porte de Choisy, tandis que de jeunes baliveaux ont été plantés dans le secteur du bois de Boulogne afin de densifier les bosquets existants. Entre novembre 2020 et mars 2022, 18 167 arbres ont été plantés sur les talus du Boulevard périphérique, ce qui témoigne du potentiel de transformation du paysage de ce boulevard. Le rôle de corridor de biodiversité et la nature de la faune repérée Dans son état actuel et en dépit des quelque 6 500 arbres existants et de ses talus plantés, le Boulevard périphérique représente une césure dans les continuités existantes de la nouvelle ceinture verte. En dépit de son linéaire et de l'espace libre que représente le boulevard dans un environnement urbain densément peuplé, le Boulevard périphérique, dédié depuis 50 ans à des usages en grande majorité routiers, est un espace dégradé au regard des attentes de continuité écologique. Les échangeurs, les parties en viaducs, ou encore les voiries en passage sous l'ouvrage, constituent autant de points de fragmentation pour la biodiversité. L'imperméabilité des sols, la gestion des eaux de ruissellement, l'intensité de l'éclairage nocturne, en font un élément certes structurant dans le paysage urbain, mais peu propice à la présence et au développement du vivant. Les plantations forestières non accessibles réalisées porte de Choisy et porte de Montreuil représentent des pistes d'évolution à observer. Une organisation de traversées piétonnes et un ralentissement de la vitesse permettraient d'envisager un développement éventuel du nombre de ces bosquets en talus associé à une gestion participative dans des conditions de sécurité améliorées. |

|

||||||||||||||||||

|

|

La plantation d’un talus aux abords de la porte des Lilas,

Boomforest ©

Association Boomforest

La plantation d’un talus aux abords de la porte des Lilas,

Boomforest ©

Association Boomforest Porte

des Lilas ©

Association Boomforest

Porte

des Lilas ©

Association Boomforest Porte

de la Muette ©

Frédéric Combeau - Ville de Paris

Porte

de la Muette ©

Frédéric Combeau - Ville de Paris

|

||||||||||||||||||

|

|

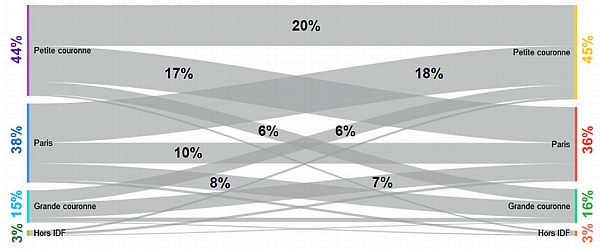

Les flux de circulation et les usages du Périphérique La

connaissance des flux Une première étude sur la mobilité et les usages du BP a été réalisée à partir des données GPS de téléphones mobiles, durant deux périodes : février 2020 - avant la crise Covid - et septembre-octobre 2020 - pendant la crise Covid, hors période de confinement, mais couvre-feu -, à partir du panel de la base Kisio, traitant 400 000 à 500 000 déplacements par jour en Île-de-France. Les traces GPS reflètent ainsi des comportements observés et non déclarés, recomposés ou modélisés ; elles permettent de connaître les véritables origines et destinations des utilisateurs du périphérique, sur des parcours porte-à-porte. Ces données ont été complétées par des données issues de comptages de caméras - Alyce - permettant de classifier certains flux routiers spécifiques que les données GPS ne permettent pas d’identifier. Après traitement des données, des processus de contrôle sont réalisés, pour vérifier que l’échantillon est bien distribué sur tout le territoire, complet sur toutes les périodes étudiées, et représentatif tout le long de la journée. Les traces GPS collectées couvrent une part de la population supérieure à 2,5 % sur toutes les communes de Paris et Petite Couronne, et 4 % en moyenne pour l’Île-de-France. Un redressement est opéré sur la base des données de population de l’INSEE pour obtenir des volumes représentatifs de toute la population. Les

traces GPS et les comptages vidéo fournis par les caméras

Alyce sont également comparés avec les

boucles de comptages pour vérifier leur cohérence. |

||||||||||||||||||

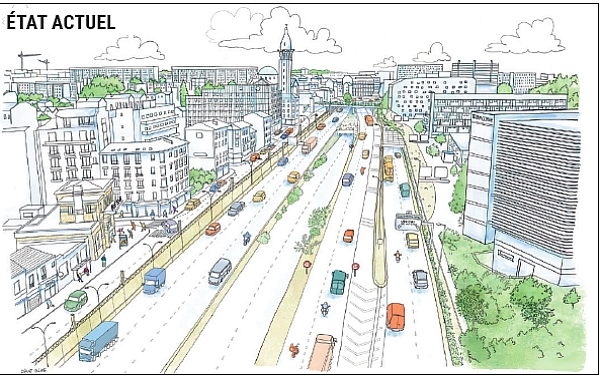

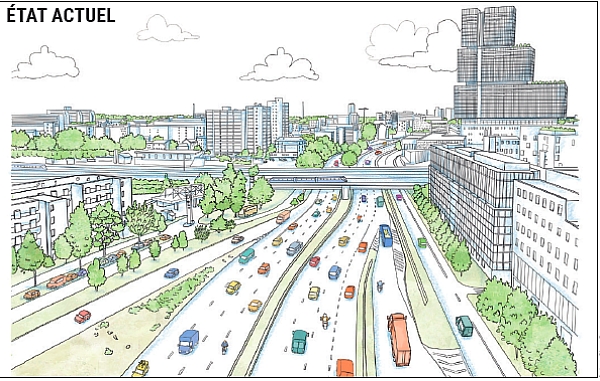

Secteur

porte d'Aubervilliers - Saint-Denis 2X6

files circulées sur le BP en incluant les bretelles –

Mur anti-bruit séparant le BP des zones habitées

©

Apur, Diane Berg

2X6

files circulées sur le BP en incluant les bretelles –

Mur anti-bruit séparant le BP des zones habitées

©

Apur, Diane Berg Les multiples usagers du BP, au niveau de la porte de Saint-Mandé, Paris XIIe © Apur - JC Bonijol  État

actuel ©

Aerodata

État

actuel ©

Aerodata  Secteur

de la Porte d'Ivry, Paris XIIIe et Ivry-sur-Seine

©

ph.guignard@air-images.net

Secteur

de la Porte d'Ivry, Paris XIIIe et Ivry-sur-Seine

©

ph.guignard@air-images.net |

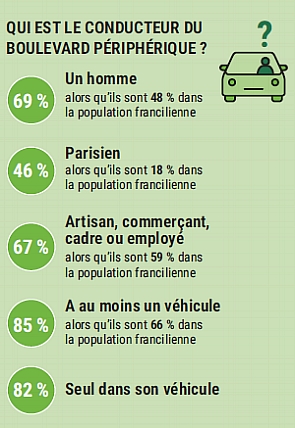

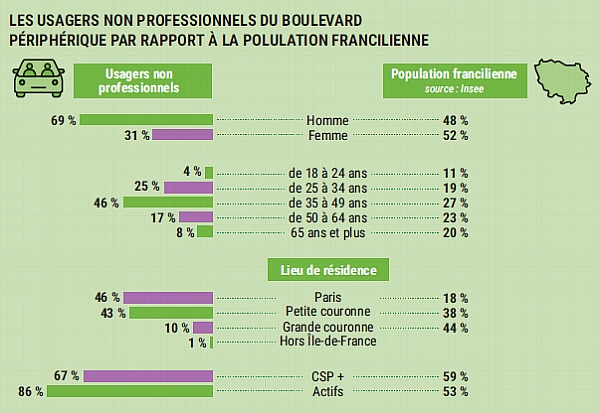

1.

Qui sont les usagers du BP ? Les usagers non professionnels : sont majoritairement des hommes : pour 69 %, alors qu’ils sont 48 % dans la population francilienne ; les classes d’âge moyen sont sur-représentées par rapport à la population francilienne : ils ont entre 35 et 49 ans pour 46 %, et entre 25 et 34 ans pour 25 %. 67 % des usagers du BP sont artisans, commerçants, cadres ou employés - pour 59 % dans la population francilienne -, ce sont majoritairement des artisans, commerçants, cadres et employés. Ils résident majoritairement dans Paris (pour 46 %) et la Petite Couronne (pour 43 %) ; seulement 10 % des usagers vivent en grande couronne. Les chauffeurs livreurs - 18 % des personnes interrogées - sont des hommes pour 91 %, plus âgés - entre 35 et 49 ans pour 49 % d’entre eux -, plutôt employés ou ouvriers (pour 64 %). Les usagers du Boulevard périphérique sont beaucoup plus motorisés que la moyenne des ménages de l’Île-de-France : 85 % d’entre eux possèdent au moins un véhicule particulier, contre 66 % pour la moyenne des Franciliens. 87 % des usagers du Boulevard périphérique utilisent la voiture de façon fréquente, tous les jours ou presque ; seuls 2 % utilisent les transports en commun de façon fréquente, 5 % le vélo de façon fréquente ; 38 % n’utilisent jamais les transports en commun. Seuls

12 % possèdent un abonnement aux transports collectifs,

2 % un abonnement Vélib’. S’ils utilisent

un autre mode que leur voiture particulière, c’est

plutôt un autre mode motorisé : 28 % des usagers

font du covoiturage en semaine ; 26 % d’entre eux ont

utilisé dans l’année écoulée

un service partagé, plutôt VTC, taxis, ou covoiturage. Les tranches de 6h à 9h regroupent logiquement des proportions très élevées de trajets domicile-travail : 76 % pour la tranche 6h-7h. Les trajets loisirs, achats et accompagnement sont surtout représentés après 10h du matin et représentent même 50 % des déplacements de la tranche 19h-21h. Les

usagers enquêtés sont des utilisateurs très

réguliers du Boulevard périphérique : à

80 %, ils le fréquentent de manière générale

au moins deux fois par semaine du lundi au vendredi, 77 % de

ceux qui l’utilisent en semaine déclarent même

le faire 2 fois par jour ou plus. L’usage de cette infrastructure

est donc très solidement ancré dans le quotidien

de ses usagers ; même dans les cas de déplacements

de loisirs, il devient un automatisme pour se déplacer. Le taux d’occupation des véhicules empruntant le Boulevard périphérique est faible, puisque 82 % des véhicules ne transportent que le seul conducteur. Notons que la très grande majorité des trajets renseignés ne suppose pas de contrainte particulière en termes de transport (80 %) : ces trajets pourraient donc matériellement être réalisés par un autre mode de transport. La simplicité et le parcours direct sont le principal avantage cité pour utiliser le Boulevard périphérique, surtout pour les déplacements domicile-travail : pour 78 % d’entre eux. La grande majorité des usagers (70 %) déclare ne pas pouvoir emprunter un autre itinéraire que le Périphérique pour leur trajet. Seule

une faible proportion des enquêtés (16 %) déclare

avoir eu la possibilité d’utiliser un autre moyen

de transport pour réaliser son trajet ; 84 % déclarent

donc ne pas pouvoir utiliser un autre mode de transport, ce

qui confirme leur forte dépendance à la voiture

individuelle, et au Boulevard périphérique. |

||||||||||||||||||

|

Les usagers du Boulevard périphérique en sont donc des habitués, qui changent peu de modes de transport ; une part non négligeable d’entre eux a cependant développé des stratégies d’évitement du Périphérique, surtout en lien avec la congestion à laquelle ils sont fréquemment exposés : ainsi, 42 % des enquêtés réalisant un trajet domicile-travail indiquent décaler leurs déplacements dans le temps pour emprunter le Périphérique - par exemple pour éviter les bouchons - au moins 2 à 3 fois par semaine. Les utilisateurs du Périphérique, quel que soit leur vécu ou leur niveau d’adhésion à des valeurs ou pratiques environnementales, raisonnent d’abord à partir de leurs habitudes et de leurs contraintes. |

|

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

Plantations

sur le terre-plein central, au niveau de la porte Dorée,

Paris XIIe ©

Apur - JC Bonijol

Plantations

sur le terre-plein central, au niveau de la porte Dorée,

Paris XIIe ©

Apur - JC Bonijol

Porte

de Pantin ©

Frédéric Combeau - Ville de Paris

Porte

de Pantin ©

Frédéric Combeau - Ville de Paris Porte

des Lilas ©

Guillaume Bontemps - Ville de Paris

Porte

des Lilas ©

Guillaume Bontemps - Ville de Paris Porte

de Montreuil ©

Association Boomforest

Porte

de Montreuil ©

Association Boomforest  Répartition

des flux hebdomadaires empruntant le BP - Février 2020

©

Kisio - DVD

Répartition

des flux hebdomadaires empruntant le BP - Février 2020

©

Kisio - DVD ©

DVD / Apur

©

DVD / Apur

2X4

files circulées sur le BP ainsi que deux bretelles d’entrée

et sortie – Voies latérales du boulevard du Fort

du Vaux au nord et du boulevard de Douaumont au sud (côté

TGI).

2X4

files circulées sur le BP ainsi que deux bretelles d’entrée

et sortie – Voies latérales du boulevard du Fort

du Vaux au nord et du boulevard de Douaumont au sud (côté

TGI).