![]() Un

plan régional d’actions pour sauvegarder les chauves-souris

Un

plan régional d’actions pour sauvegarder les chauves-souris

60 % des espèces de métropole vivent parmi les Franciliens

Biologie des chauves-souris

En

Île-de-France les activités humaines sont particulièrement

menaçantes

La

région Île-de-France accueille 20 espèces de chauves-souris,

sur les 34 espèces recensées à ce jour en France

métropolitaine.

En plus de ces 20 espèces de chauves-souris franciliennes, deux

espèces ont été observées de manière

occasionnelle en période de migration.

Il s’agit de la Sérotine bicolore (Vespetilio murinus) et

de la Grande noctule (Nyctalus lasiopterus).

Ces deux espèces ont été observées respectivement

en 2014 et 2016.

| 60 % des espèces de métropole vivent parmi les Franciliens | ||||||||||||||||||

| Convention ou règlementation internationales et européennes

La Convention de Bonn (23/06/1979) sur la conservation des espèces

migratrices. Droit français Pour

les espèces de chauves-souris dont la liste est fixée

à l’article 2 de l’arrêté ministériel

du 23 avril 2007 (modifié le 15/09/2012) :

|

|

|

||||||||||||||||

© Crédit photo : De haut en bas et de gauche à droite : V. Prié, F. Pouzet, X. Rufray, V. Rufray, T. Luzzato, J. Tranchard, V. Rufray, J. Tranchard, J. Tranchard, P. Hobson, T. Disca, J. Tranchard, T. Luzzato, V. Rufray, J. Tranchard, J.-F. Noblet, V. Prié, J. Tranchard, J. Tranchard, H. Clark. |

||||||||||||||||||

Biologie des chauves-souris Les chauves-souris sont de discrets mammifères nocturnes qui restent le plus souvent invisibles. |

||||||||||||||||||

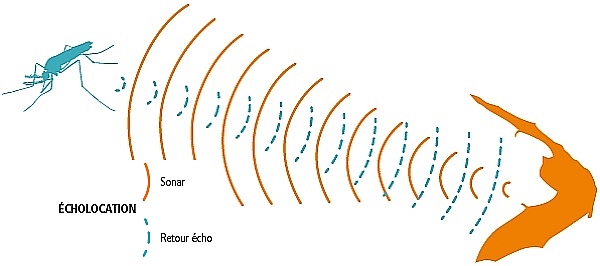

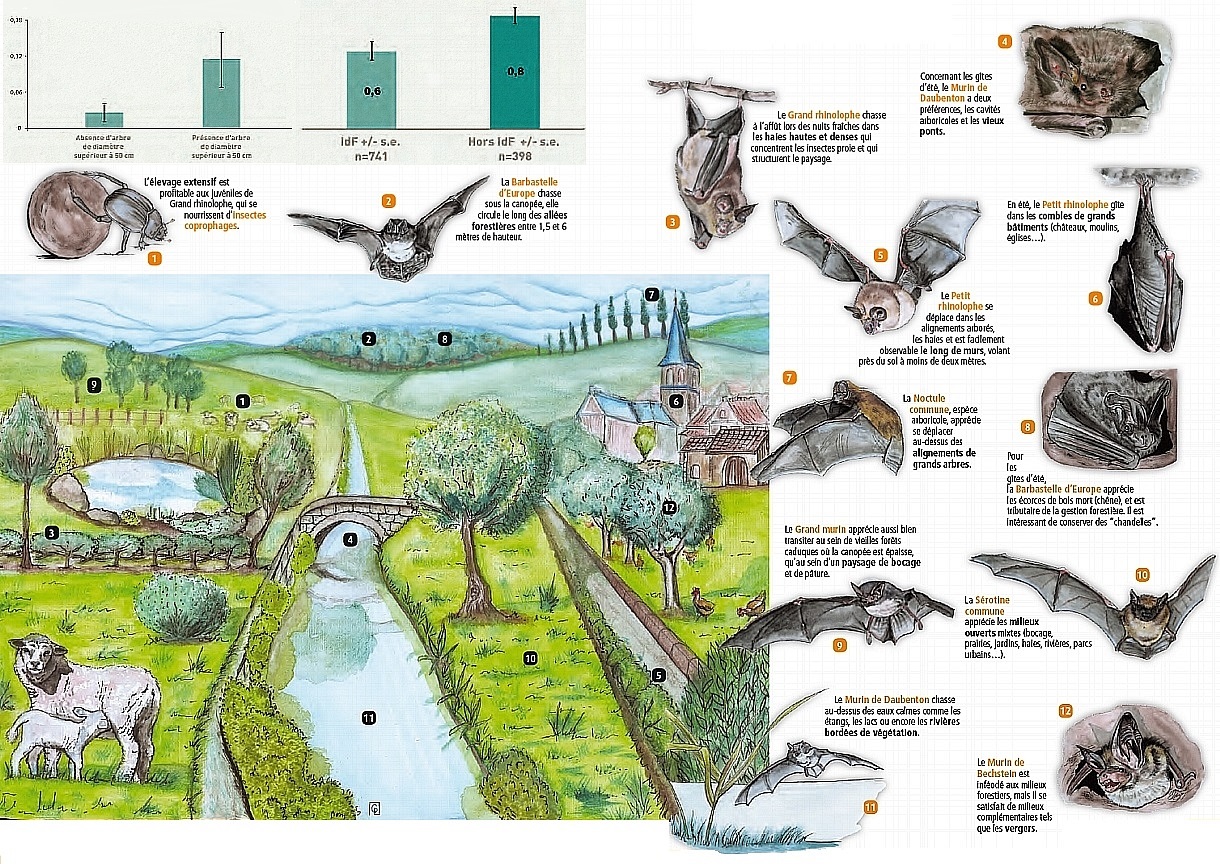

| Une vie rythmée par les insectes Les chauves-souris françaises se nourrissent exclusivement d’insectes, ce qui les oblige à vivre au même rythme que leurs proies. Faute d’insectes en hiver, elles hibernent. Dès l’automne, elles cherchent un gîte d’hibernation - arbre creux, cave… - et quand les conditions deviennent défavorables, entrent en léthargie. La sortie d’hibernation a lieu au printemps, entre mars et fin avril, selon les conditions climatiques, coïncidant ainsi avec le retour des insectes. Progressivement, les chauves-souris vont gagner leurs gîtes estivaux : combles, granges, arbres… Les mâles se dispersent ou forment de petites colonies. Les femelles se regroupent en essaim pour mettre bas leur unique petit. Cycle biologique des chauves-souris Chaque espèce a des besoins spécifiques en termes de gîtes et de territoires de chasse. Le régime alimentaire mais également les techniques de prédation varient d’une espèce à l’autre. Certaines chauves-souris ont un régime alimentaire spécialisé sur un type d’insectes - araignées, mouches, moustiques, papillons - alors que d’autres sont plus opportunistes. Elles chassent le long des cours d’eau, autour des arbres, dans le feuillage, au-dessus des prairies ou encore à des altitudes élevées. Pour se repérer la nuit et voler, parfois dans des milieux encombrés comme le feuillage des arbres, ainsi que pour trouver et capturer leurs proies, les chauves-souris utilisent l’écholocation. Elles exploitent au mieux leurs capacités auditives pour obtenir une image mentale de leur environnement en exploitant l’écho des sons qu’elles émettent.

|

Une diversité de milieux indispensable Les corridors écologiques sont des éléments indispensables au déplacement des chauves-souris. Les haies, lisières forestières, ou encore ripisylves, forment des routes de vol leur permettant de relier leurs gîtes à leurs terrains de chasse. Les Chiroptères sont donc particulièrement sensibles au maintien d’une diversité de milieux et participent eux-mêmes à l’équilibre de ces habitats, notamment en régulant la population d’insectes nocturnes. Afin

de se localiser et visualiser leur environnement, les

chauves-souris |

|||||||||||||||||

| Dans les milieux ruraux, les chauves-souris se montrent bien moins abondantes dans la campagne francilienne que dans un milieu rural comparable en termes d’usage ou de densité humaine à l’extérieur de la région. (Loïs, G. et al., 2017) | Les boisements avec vieux arbres sont plus favorables aux Noctules de Leisler. Les vieilles forêts sont essentielles à cette espèce pour gîter, mais également comme habitats de chasse. Les jeunes forêts sont trois fois moins fréquentées en activité de chasse. (Loïs, G. et al., 2017) | |||||||||||||||||

| Nbre moyen noctules de Leisler / relevé (+/-E.S.) |

Effectifs : nbre moyen d'individus compté |

|||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| ... Le contexte urbain particulier de l’Île-de-France rend les populations de différentes espèces de chauves-souris particulièrement fragiles. La pression importante de l’urbanisation et des activités humaines a des effets aussi bien sur les disponibilités en gîtes - reproduction, transit et hibernation - que sur le maintien des corridors et la richesse des territoires de chasse. La perte de territoire de chasse, la rupture des corridors de déplacement et la diminution des ressources alimentaires liées à l’usage de pesticides sont les principales menaces en Île-de-France. Les études comportementales sur les chauves-souris ont montré que les espèces utilisaient de nombreux éléments structurants du paysage pour se déplacer et chasser. Il s’agit notamment des haies, linéaires boisés, lisières forestières, ripisylves, et zones humides. Or, ces éléments sont bien souvent impactés par des projets d’aménagement ou des pratiques agricoles défavorables. Le retournement des prairies, l’homogénéisation - plantations - et la gestion intensive des boisements sont également des facteurs négatifs pour ces espèces. |

||||||||||||||||||

Plaine

agricole céréalière (Julien

Tranchard, Biotope)

Plaine

agricole céréalière (Julien

Tranchard, Biotope) |

Tous les milieux sont concernés Le territoire francilien est composé à 53 % de milieux ouverts, en grande majorité cultivés : 47 % (source : AGRESTE, 2014). Ces milieux sont pour la plupart dépourvus de haies, de prairies ou de bandes enherbées, l’ensemble constituant un territoire de chasse privilégié des chauves-souris. Les prairies et pâtures sont extrêmement minoritaires dans les espaces ruraux ouverts de l’Île-de-France. Les grandes cultures de céréales constituent des milieux pauvres en insectes du fait de l’utilisation de produits phytosanitaires. Les populations de chauves-souris fréquentent peu les plaines agricoles intensément cultivées. C’est particulièrement le cas en Île-de-France, en comparaison avec les milieux agricoles des régions voisines. Environ

1 700 ha d’espaces agricoles et naturels Les milieux humides sont des habitats de chasse privilégiés par certaines espèces. Ces milieux représentent 2,83 % du territoire francilien (Natureparif, 2013) avec quelques grandes zones telles que la Bassée au sud de la Seine-et-Marne. Or, depuis plus d’un demi-siècle, la moitié de ces zones a disparu ou a été dégradée. Les enjeux de préservation et de restauration des prairies inondables sont prioritaires en Île-de-France, ce type de milieu étant devenu extrêmement rare. Certaines espèces particulièrement menacées au niveau régional sont dépendantes de ces milieux humides. C’est notamment le cas du Murin de Daubenton : espèce En Danger sur la liste rouge régionale. La raréfaction des mares en milieux agricoles et des friches est également un élément qui pèse sur les chauves-souris. |

|||||||||||||||||

Nichoir

à chauves-souris (Renaud Garbé, Biotope)

Nichoir

à chauves-souris (Renaud Garbé, Biotope) Forêt

de Fontainebleau (Julien Tranchard, Biotope)

Forêt

de Fontainebleau (Julien Tranchard, Biotope) Étang

(Renaud Garbé, Biotope)

Étang

(Renaud Garbé, Biotope) |

Prairie

(Renaud Garbé, Biotope)

Prairie

(Renaud Garbé, Biotope) Aménagement

d’une chiroptière au niveau de la toiture de l’église

de Montfort-l’Amaury (Arnaud Bak, PNR de la

Haute Vallée de Chevreuse)

Aménagement

d’une chiroptière au niveau de la toiture de l’église

de Montfort-l’Amaury (Arnaud Bak, PNR de la

Haute Vallée de Chevreuse) |

|||||||||||||||||

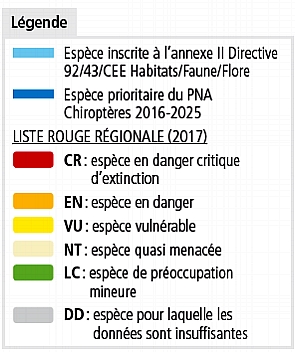

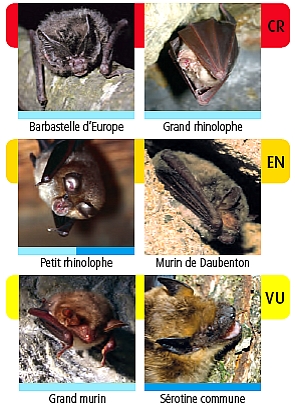

| La liste rouge des chauves-souris francilienne, parue en 2017 et issue du travail collaboratif des différents experts régionaux, coordonné par Grégoire Loïs, met en évidence à la fois la diversité et la fragilité des populations régionales. Cette liste, qui est amenée à être réévaluée régulièrement, constitue un document incontournable en Île-de-France pour l’évaluation et le suivi des chauves-souris. | ||||||||||||||||||

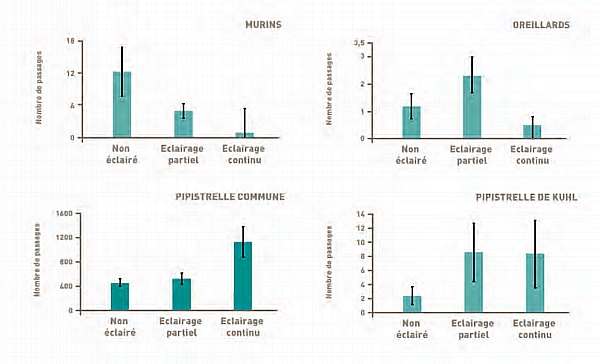

| Les milieux boisés jouent un rôle important pour de nombreuses espèces de chauves-souris, que ce soit en termes de gîtes, d’habitats de chasse ou encore de corridors de déplacement. Les lisières forestières, réseaux de haies et ripisylves sont autant d’éléments qui permettent le transit et la chasse des Chiroptères. La région Île-de-France présente d’importantes surfaces de boisement. Néanmoins, l’urbanisation et la fragmentation des milieux liées aux nombreuses infrastructures de transport - routes et voies ferrées - ne favorisent pas le maintien des populations de certaines espèces typiquement forestières. Presque toutes les forêts situées dans un rayon de 20 km autour de Paris sont enclavées, ne permettant pas le déplacement des espèces de l’une à l’autre. Les chauves-souris forestières sont également dépendantes des modes de gestion sylvicole mis en place, que ce soit en termes de disponibilité de gîtes sylvicoles ou bien de richesse en insectes. La disparition ou modification des gîtes : néfaste pour les espèces De nombreux facteurs agissent directement sur les disponibilités en gîtes favorables pour les chauves-souris. Quelle que soit l’espèce, le maintien d’un réseau de gîtes répondant aux exigences écologiques des différentes espèces est indispensable au maintien des populations. En Île-de-France, la préservation de ces gîtes est souvent confrontée à différents aménagements ou activités humaines. Le comblement des carrières souterraines, la rénovation et l’isolation des bâtiments, la rénovation de certaines infrastructures - ponts, ouvrages d’art… - ou encore l’abattage des arbres creux, entraînent la disparition de nombreux gîtes utilisés par les chauves-souris. La lumière et les routes perturbent les déplacements des chauves-souris Très

nombreuses en Île-de-France, les routes sont source de différentes

perturbations sur les populations de chauves-souris. Les impacts

de ces infrastructures vont de la collision directe avec les véhicules,

à la fragmentation des territoires occupés, ou encore

à la perte d’habitats de chasse. L’évaluation de l'impact de l'éclairage artificiel sur les chauves-souris, réalisée au sein du territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français, montre l’influence des éclairages sur les comportements de chasse des chauves-souris. (Azam, C. et al. 2015) Contamination chimique Même

s’il existe peu d’études concernant les espèces

européennes par rapport à celles d’Amérique

du Nord, certains effets ont pu être démontrés

(d’après Carravieri A. et Scheifler

R., Effets des substances chimiques sur les Chiroptères

: état des connaissances, juin 2012) : Les métaux

et les métalloïdes - le plomb, le cadmium et le mercure

-, s’accumulent dans la chaîne alimentaire et se transfèrent

des femelles vers les jeunes. Cela peut entraîner une mortalité

significative chez des Pipistrelles communes et des Murins.

|

||||||||||||||||||

L’éclairage

nocturne joue sur la présence des différentes espèces.

(source : Azam et al., 2015)

L’éclairage

nocturne joue sur la présence des différentes espèces.

(source : Azam et al., 2015) Colonie de Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus (Alexandre Mari)  Colonie

de Grand murin (Myotis myotis) installée dans l’église

de Montfort-l’Amaury

Colonie

de Grand murin (Myotis myotis) installée dans l’église

de Montfort-l’Amaury(Arnaud Bak, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse) |

||||||||||||||||||

Formation des bénévoles à l’identification des chauves-souris (Azimut 230) |

Inventaire nocturne des chauves-souris à l’aide de détecteurs d’ultrasons (Azimut 230) |

|||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

Le

marais est un milieu qu’affectionnent les chauves-souris

(Renaud Garbé, Biotope)

Le

marais est un milieu qu’affectionnent les chauves-souris

(Renaud Garbé, Biotope)