|

Le

peuple de l'herbe francilien a été évalué

pour la première fois dans le cadre de la Liste rouge régionale

des Orthoptéroïdes, réalisée par l'Agence

régionale de la biodiversité en Île-de-France - ARB

ÎdF - en partenariat avec l'Office pour les insectes et leur environnement,

OPIE.

Celle-ci dresse un bilan inquiétant et préconise les actions

à mettre en œuvre en priorité pour la conservation

de ces insectes

essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes.

Introduction

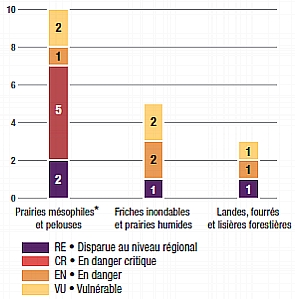

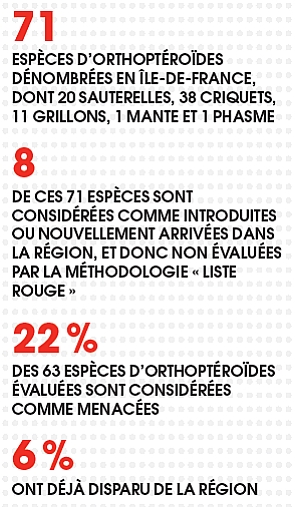

Les résultats sont sans appel : 22 % des Orthoptéroïdes,

groupe taxonomique incluant criquets, grillons, sauterelles,

mante religieuse et phasme gaulois, sont menacés d’extinction

dans la région. En cause, l’agriculture intensive,

l’artificialisation des sols et la pollution des milieux,

dans un contexte de changement climatique. L’extinction

des Orthoptéroïdes, comme celle des autres insectes,

peut avoir des effets dévastateurs sur les écosystèmes

et les services qu’ils nous rendent.

Les Orthoptères, ou Orthoptéroïdes,

sont des insectes remarquables, rencontrés dans la quasi-totalité

des milieux terrestres. Dans le monde, on compte près

de 28 500 espèces décrites. La faune francilienne

recense actuellement 71 espèces, dont 20 sauterelles,

11 grillons, 38 criquets, une mante et un phasme. Ces insectes

sont étroitement liés à leur environnement

: pour la plupart des espèces, les œufs et larves

hivernent au sol ou dans la strate herbacée ; les adultes,

quant à eux, vivent dans la végétation

et peuvent être herbivores, pour la majorité des

criquets, ou omnivores, pour certaines sauterelles. Ces insectes

jouent divers rôles essentiels au bon fonctionnement des

écosystèmes. La consommation de végétaux

de nombreuses espèces permet de limiter le développement

de la végétation et de recycler la matière

organique. Généralement très abondants,

les Orthoptères représentent aussi une manne alimentaire

conséquente pour les oiseaux, mammifères, reptiles

et autres insectes carnivores. Enfin, les sauterelles prédatrices

régulent les populations de petits insectes et invertébrés,

dont certains représentent une menace pour l’agriculture.

|

|

| Le

processus d'extinction des Orthoptéroïdes

Des

espèces menacées pour certaines, déjà

disparues pour d'autres

La

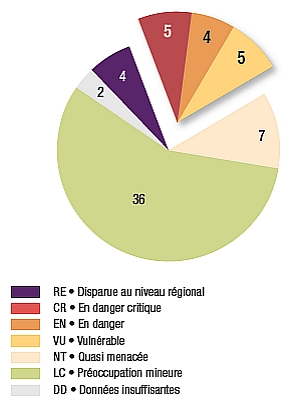

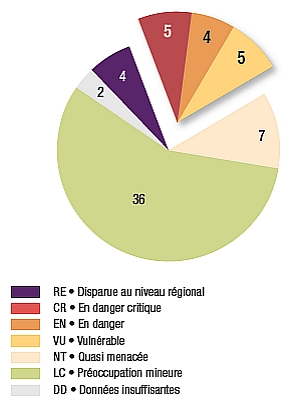

Liste rouge régionale des Orthoptéroïdes évalue

l’état de santé de ce groupe d’insectes

en Île-de-France. Les résultats indiquent que 14

espèces sur les 63 évaluées (22 %) sont considérées

comme menacées d’extinction, et quatre (6 %) ont

déjà disparu de la région.

Outre ces espèces éteintes dans la région

[RE, voir le camembert ci-contre, plus bas], celles menacées

d’extinction se répartissent en trois catégories

bien distinctes : les espèces en danger critique [CR],

qui risquent de disparaître d’ici dix ou quinze ans

; celles en danger [EN] et vulnérables [VU].

En dehors de ces trois catégories, on retrouve également

les espèces quasi menacées [NT], qui subissent

des pressions importantes, et pourraient, lors de la prochaine

actualisation de l’évaluation - prévue tous

les cinq à dix ans -, devenir menacées.

Le reste des espèces est réparti entre le statut

préoccupation mineure [LC] qui indique que, dans

l’immédiat, il n’y a pas d’enjeu urgent

à leur conservation et le statut données insuffisantes

[DD], qui s’applique lorsque les connaissances sont

trop parcimonieuses pour évaluer l’état de

conservation de manière objective.

Il est important de garder à l’esprit que, même

si une espèce est en préoccupation mineure,

cela ne signifie pas que son état s’améliore.

Dans la majorité des cas, toutes voient leurs populations

diminuer, mais certaines sont dans des états plus critiques

que d’autres. C’est là tout l’objectif

de ce travail : hiérarchiser les priorités.

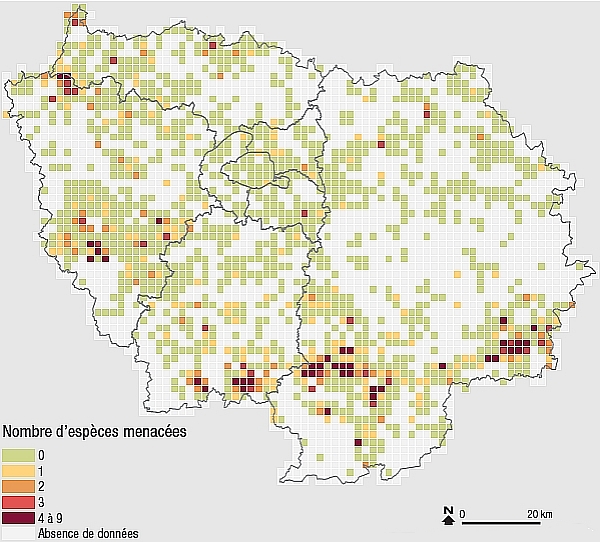

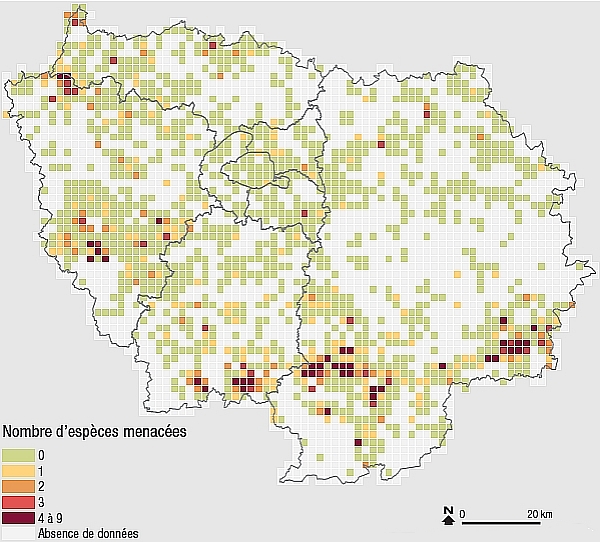

Les

différents territoires franciliens ne sont pas tous égaux

face à ces chiffres. La répartition des espèces

menacées est très hétérogène

dans la région.

Certains secteurs, remarquablement riches, constituent d’importants

réservoirs de biodiversité qu’il est impératif

de préserver. Parmi ces hot spots, la forêt de Fontainebleau,

le massif de Rambouillet et les Réserves naturelles nationales

(RNN) de la Bassée et des Coteaux de la Seine, hébergent

une grande partie des espèces aux situations les plus précaires.

Ces sites, relativement préservés, constituent un

ultime refuge pour des espèces liées à des

habitats naturels bien spécifiques, qu’on ne retrouve

plus ailleurs en Île-de-France, en raison des pressions

humaines.

Des

espèces liées au destin de leurs habitats

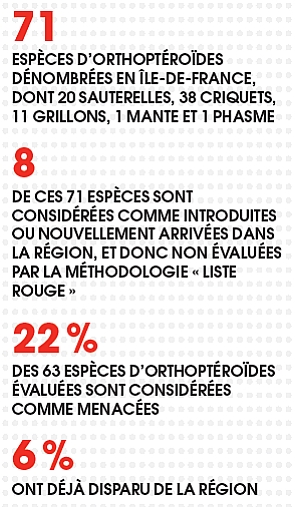

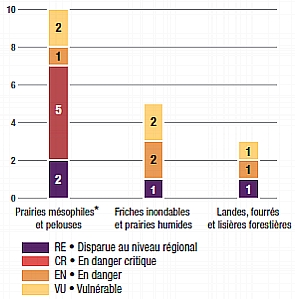

Les

Orthoptéroïdes constituent, en majorité, un

véritable peuple de l’herbe, qui dépend

des milieux ouverts pour leur cycle de vie. Les prairies - sèches

ou humides -, les landes, les fourrés, les friches humides

et les pelouses calcaires - prairies à la végétation

très rase - sont les habitats typiques de ces insectes.

Or, ces milieux naturels sont aussi ceux qui ont le plus régressé

ces dernières décennies en Île-de-France :

de nombreuses espèces se retrouvent ainsi directement impactées

par leur disparition.

Entre 2000 et 2017, près de la moitié des prairies

sèches et humides d’Île-de-France ont disparu,

tandis que les landes et les fourrés régressaient

de près de 25 % (1). Ce phénomène se traduit

par le nombre important d’espèces affiliées

à ces milieux qui sont considérées comme

menacées.

Le fort lien qui existe entre ces insectes et leurs habitats permet

de les qualifier d’espèces bio-indicatrices.

Cela signifie que l’état de santé de certaines

espèces spécifiques traduit le bon fonctionnement

des écosystèmes qu’elles habitent. Ainsi,

le fait qu’une espèce bio-indicatrice soit dans un

état de menace préoccupant, sous-entend que d’autres

espèces qui partagent ce lieu de vie sont également

fragilisées

selon leur catégorie de menace (voir

ci-contre : Répartition

des espèces menacées par grand type de végétation).

Les Orthoptères sont aussi des organismes parapluie

: la mise en œuvre d’une gestion favorable pour

ce groupe bénéficiera à l’ensemble

des espèces, animales et végétales, ayant

des exigences écologiques similaires. Autrement dit, adapter

la gestion et la restauration des milieux naturels aux besoins

de ces insectes permet de considérer ceux de la grande

majorité des autres organismes vivants, en particulier

dans les milieux ouverts : pelouses, prairies et landes.

|

Répartition des espèces d’Orthoptéroïdes

quasi menacées et menacées

|

|

Sur

63 espèces évaluées,

près d’un quart sont menacées

|

|

|

|

Répartition

des espèces menacées

par grand type de végétation (2)

selon leur catégorie de menace

prairies

mésophile*

: Le terme mésophile qualifie l’humidité

moyenne d’un milieu :

on s’intéresse donc ici aux prairies moyennement

humides.

Un

Criquet palustre

(Pseudochorthippus montanus)

© Hemminki

Johan/L’Institut Paris Region |

|

|

Les

causes de leur disparition

L’agriculture

intensive, l’artificialisation des sols et la pollution

des milieux sont les trois principales causes de la disparition

des Orthoptères - et de la biodiversité en général

- en Île-de-France.

Disparition des habitats, intoxication des individus, perturbation

des rythmes biologiques et fragmentation des corridors sont

autant de conséquences de l’action humaine qui

dégradent la résilience des espèces face

aux changements globaux.

Les

terres agricoles représentent près de la moitié

(49 %) du territoire rancilien. La modernisation de l’agriculture

et l’intensification des pratiques, avec l’épandage

de produits phytosanitaires, l’utilisation de traitements

vétérinaires antiparasitaires dans les élevages

et le recrutement de terres pour les cultures - conversion des

prairies en monoculture -, ont participé au déclin

des insectes et, notamment, des Orthoptères.

Le remembrement agricole a aussi participé au mitage

des habitats en affectant corridors et trames. Même si

l’Île-de-France n’a jamais été

une véritable région de bocage, elle a toujours

connu la présence de haies, de ripisylves ou de bandes

enherbées qui ont joué ce rôle de connexion

entre les milieux favorables aux espèces. En plus de

la disparition de ces composantes linéaires du paysage,

il faut ajouter l’apparition d’autres éléments

- cette fois fragmentants - qui morcellent le territoire. Les

infrastructures routières et ferroviaires, conjointes

à une urbanisation galopante, ont terminé d’achever

un patchwork inadapté aux déplacements des espèces.

Ces liens, au-delà d’être de simples voies

de déplacement pour les espèces, sont aussi indispensables

pour permettre la recolonisation de sites renaturés ou

pour assurer la stabilité génétique des

populations à long terme.

L’extension des zones urbaines participe également

à la dégradation directe ou à la fragmentation

des habitats naturels dans lesquels vivent les populations d’insectes.

Les pollutions chimiques, issues des concentrations urbaines

- métaux lourds, dioxines, molécules médicamenteuses,

microplastiques… -, contaminent l’environnement

de manière chronique. En s’accumulant dans les

milieux naturels adjacents, puis en se diffusant passivement,

ces produits et substances nocifs intoxiquent les réseaux

trophiques, c’est-à-dire la chaîne alimentaire.

À l’échelle des organismes, ces substances

altèrent les capacités des individus - nourrissage,

mobilité, reproduction… -, surtout en cas de fortes

concentrations.

Un

changement climatique aux effets contrastés

Les

dernières décennies sont marquées par l’accélération

du dérèglement climatique. Dans ce contexte, ce

sont les espèces dites méridionales qui

se retrouvent généralement favorisées par

des températures plus clémentes. Elles progressent

au sein de la région, en investissant les habitats chauds

et secs, qui leur sont bénéfiques. Par conséquent,

des espèces autrefois considérées comme

rares, patrimoniales et caractéristiques

des pelouses et des prairies sèches de la vallée

de la Seine - plaine alluviale et coteaux - se retrouvent désormais

en abondance dans toute la région. En revanche, le changement

climatique entraîne le recul de certaines espèces

aux affinités nordiques, de répartition

eurosibérienne. Ces dernières ont des

populations fragiles dans la région et, souvent, leur

migration vers le nord est impossible, par manque d’habitats

favorables à leur dispersion - morcellement des milieux

naturels - ou parce que leurs traits biologiques - ailes atrophiées

- ne permettent pas des déplacements efficaces. La Decticelle

des alpages est une sauterelle surtout présente dans

les massifs montagneux, où elle affectionne les prairies

humides des grands plateaux herbeux. En Île-de-France,

elle était citée dans la forêt de Notre-Dame

au siècle dernier, mais y est manifestement éteinte

aujourd’hui. Victime de l’embroussaillement des

prairies, de leur assèchement et du réchauffement

climatique, cette espèce est de plus en plus repoussée

en altitude où elle trouve encore les biotopes et les

conditions climatiques favorables à son développement.

Le

pâturage : vers une meilleure gestion écologique

des milieux ouverts

Malgré

ces constats accablants, il existe des solutions à mettre

en œuvre pour enrayer la tendance. Qu’il s’agisse

d’espaces naturels, de parcs urbains ou même de

jardins, la gestion de ces espaces est parfois responsable de

l’appauvrissement de la biodiversité. Les criquets

et les sauterelles étant directement liés à

la dynamique de la végétation, ces insectes bénéficient

globalement des modalités de gestion visant à

maintenir un milieu herbacé qui évoluera au rythme

des saisons en prohibant une coupe rase pendant les périodes

d’activité. Dans les espaces naturels, les principales

menaces qui pèsent sur les espèces sont l’abandon

des pratiques pastorales et la colonisation par les arbres ;

on dira alors du milieu qu’il se referme.

Le pâturage extensif est le mode de gestion écologique

le plus adapté aux Orthoptéroïdes. Celui-ci

est le plus souvent préconisé pour entretenir

l’hétérogénéité

structurelle et la diversité spécifique des milieux

ouverts. Contrairement aux méthodes mécaniques,

il permet la création d’irrégularités,

favorables aux insectes, produites par les refus du bétail

et l’action inégale des mâchoires sur les

végétaux. Néanmoins, la mise en pâturage

provoque, en premier lieu, une baisse notable de la densité

des effectifs d’Orthoptères, pouvant même

conduire à la disparition temporaire de certaines espèces.

Le gestionnaire veillera ainsi à mettre en défens

une zone refuge tournante qui puisse constituer un

réservoir mobile, permettant la recolonisation des secteurs

rendus de nouveau favorables à la suite du passage du

bétail.

Fauche

et débroussaillage : des pratiques parfois délétères

Pour

exploiter ou entretenir les prairies, la fauche s’avère

beaucoup moins favorable que le pâturage car elle casse

directement le cycle de développement de ces insectes

en majorité herbivores. La mécanique de coupe

et de récolte du foin détruit un grand nombre

d’individus adultes et livre les survivants à la

merci de prédateurs. Si la fréquence de fauche

dépasse une à deux coupes par an, elle s’avère

même catastrophique pour la majorité des espèces.

Une fauche irrégulière ou partielle - alternance

de zones fauchées et non fauchées - peut cependant

représenter ponctuellement un mode de gestion satisfaisant,

en particulier en zone humide. Elle peut être préférée

au pâturage dans les marais ou les prairies humides, notamment

si la surface est restreinte et ne peut s’envisager comme

une pâture. La fauche doit impérativement prévoir

une zone refuge.

Enfin, dans certains cas, les faciès de végétation

- au sens de la stratification végétale - devenus

embuissonnés ou embroussaillés par les

arbustes ne sont plus favorables aux espèces caractéristiques

des milieux herbacés. Un débroussaillage ne peut

s’envisager seul : il est très souvent mobilisé

en soutien au pâturage, qui permettra ensuite de maintenir

le caractère herbacé du milieu géré.

Dichotomie

entre constats et résultats

Voici

donc l’état de santé des Orthoptères

d’Île-de-France. Alors qu’un nouveau rapport

du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution

du climat (GIEC) est paru, et que les indicateurs sur l’état

de la biodiversité tirent chaque année la sonnette

d’alarme, force est de constater que les actions semblent

insuffisantes face à l’urgence des enjeux. Cette

dernière Liste rouge régionale, réalisée

dans la continuité des cinq précédentes

- oiseaux, plantes vasculaires, chauves-souris, papillons de

jour et libellules -, ne fait pas exception à la règle,

en dressant un portrait préoccupant de l’état

de la biodiversité francilienne. Or, au-delà d’être

une représentation de la situation à un instant

t, l’objectif des Listes rouges régionales est

également de permettre un suivi de l’évolution

des menaces qui pèsent sur les espèces grâce

à leur actualisation, en général tous les

cinq à dix ans. À l’heure actuelle, deux

Listes rouges franciliennes ont bénéficié

de cette actualisation - oiseaux et plantes vasculaires -, les

résultats demeurent préoccupants. Par exemple,

pour les oiseaux entre 2011 et 2018, on constate une augmentation

de 50 % du nombre d’espèces considérées

comme menacées. L’inflexion de la dangereuse courbe

de disparition des espèces semble encore lointaine.

|

Portraits

d’espèces franciliennes

Quelques

espèces sont esquissées à travers leur écologie,

leurs traits de vie originaux ou encore l’état de

conservation alarmant de leurs populations dans la région.

Mante

religieuse ©

Pierre

Tillier

|

|

|

©

Xavier Houard

Grillon

bordelais

On

retrouve ce petit grillon, historiquement assez répandu

dans la moitié sud du pays, dans une large gamme d’habitats,

comme les vignes, les champs cultivés ou les pelouses sèches.

Depuis une vingtaine d’années, l’espèce

a entamé une progression vers le nord, notamment grâce

aux voies ferrées, de sorte qu’on la retrouve désormais

sur la majorité du territoire. Assez opportuniste, le Grillon

bordelais est aujourd’hui observable au cœur de Paris,

et même dans des endroits inusités comme certaines

toitures végétalisées.

©

Aiwok

Grillon

domestique

Le Grillon domestique est une espèce adaptée aux

infrastructures et aux habitations, au point qu’il lui est

devenu difficile de vivre sans la présence de l’homme.

Originaire du Moyen-Orient, ce grillon a probablement bénéficié

du commerce des épices au Moyen Âge pour s’installer

en Europe. Affectionnant la chaleur, on le retrouvait alors particulièrement

chez les boulangers, sous les fours à bois, profitant de

températures clémentes toute l’année.

Plus tard, d’importantes populations se sont établies

dans les ballasts du métro parisien, qui ont l’avantage

de conserver la chaleur tout en offrant une large gamme de déchets,

dont profite cet insecte opportuniste. Aujourd’hui, l’espèce

s’est considérablement raréfiée, et

ne subsiste plus que dans quelques stations de métro -

sur les lignes 9 et 3, notamment -, conséquence de la disparition

des ballasts sur certaines rames, et de l’amélioration

de la propreté des voies.

©

Hemminki Johan/L’Institut Paris Region

Courtilière

commune

Également appelé grillon-taupe, cet insecte

passe la quasi-totalité de sa vie sous terre, à

l’instar d’une taupe. Parfaitement adaptée

à cette vie souterraine, la Courtilière possède

des pattes antérieures modifiées, très robustes,

qui lui permettent de creuser des galeries. Si elle est difficile

à observer directement, on peut communément entendre

les stridulations aiguës des mâles qui peuvent même

devenir assourdissantes dans les environnements où l’espèce

prospère. Longtemps considérée comme un ravageur

de cultures par les jardiniers et les maraîchers, cette

espèce a subi d’importantes campagnes de destruction

des individus et des terriers. Victime de cette réputation,

la Courtilière, autrefois commune, est devenue rare

et ne semble désormais que se maintenir sur les prairies

humides préservées.

Elle est évaluée comme quasi menacée

[NT] sur le territoire francilien. |

©

Jérémy Thomas

Dectique

verrucivore

Cette

sauterelle massive, pouvant dépasser 4 cm à l’âge

adulte, est un exemple flagrant des effets du réchauffement

climatique sur la biodiversité. Son nom, verrucivore,

viendrait d’une ancienne croyance populaire, largement répandue

en Europe, selon laquelle se faire mordre une verrue par cet insecte

permettait de s’en débarrasser grâce aux sucs

intestinaux crachés par l’insecte quand il se sent

en danger. On ignore si la méthode a donné de bons

résultats à l’époque, mais, aujourd’hui,

vu la rareté de cette espèce, mieux vaut recourir

à la médecine moderne. Sa répartition en

fait une espèce typiquement boréo-montagnarde, affectionnant

les pelouses rases d’altitude. Dans le nord de son aire

de répartition, elle s’est considérablement

raréfiée durant les dernières décennies

se montrant très sensible aux modifications des milieux

naturels et aux effets du réchauffement climatique. En

Île-de- France, l’espèce est considérée

comme en danger critique d’extinction, malmenée par

la disparition de ses habitats et leur fragmentation par les infrastructures.

©

Xavier Houard

Phanéroptère

méridional

Cette élégante sauterelle entièrement verte

est facilement confondue avec son proche parent, le Phanéroptère

commun. Comme son nom l’indique, cette sauterelle est d’affinité

plutôt méridionale. En Île-de-France, elle

était cantonnée sur les pelouses sèches et

les coteaux bien exposés de la vallée de la Seine.

Depuis une vingtaine d’années, elle profite du réchauffement

climatique et de l’îlot de chaleur urbain pour venir

s’installer dans les parcs urbains et les friches, franchissant

aisément les barrières urbaines grâce à

sa bonne capacité à voler sur de longues distances.

©

Guillaume Larregle

Tétrix

des vasières

Ce criquet au mode de vie étonnant est particulièrement

discret dans son environnement et passe facilement inaperçu,

sa taille ne dépassant guère un centimètre.

En Île-de-France, on le retrouve aux abords des mares et

des zones humides bien exposées, où il prospère

dans les vasières. Sa petite taille et son habitat en font

un herbivore spécialisé dans la consommation des

petites plantes aquatiques et des mousses qui se développent

sur les vases toujours humides. Ce mode de vie, à l’interface

entre l’eau et le sol, a d’ailleurs permis à

l’espèce de développer des compétences

de nage remarquables. Ainsi, à l’approche d’un

danger, il n’hésite pas à sauter dans l’eau

pour s’échapper, avant de rejoindre le bord en nageant

à l’aide de ses pattes postérieures. Les caractéristiques

de son milieu de vie en font une espèce particulièrement

sensible à l’assèchement des zones humides

et au réchauffement climatique. |

|

(1)

Source : Évolution des milieux d’intérêt

écologique entre 2000 et 2017, page 47 dans L’Environnement

en Île-de-France, édition 2022, L’Institut Paris

Region, mai 2022.

(2) Fernez T., Lafon P. & Hendoux F., Guide des végétations

remarquables de la région Île-de-France. Conservatoire

botanique national du Bassin parisien, Direction régionale

et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie

d’Île-de-France, Paris, 2015. |

|

Des

insectes chanteurs et mimétiques

Les Orthoptères font partie des quelques rares insectes

capables d’émettre un chant,

appelé stridulation. Ce chant, uniquement produit par

les mâles adultes lors de la recherche des femelles, est

spécifique à chaque espèce. Si les chants

des Orthoptères trahissent leur présence, les

observer directement dans leur habitat peut s’avérer

plus délicat, car les Orthoptères sont souvent

mimétiques de leur environnement. Cette caractéristique

leur permet de se camoufler dans leur habitat naturel, limitant

ainsi leur prédation.

|

Des

espèces bio-indicatrices

La Decticelle bicolore, qui s’accommode d’une végétation

haute et sèche, se retrouve dans les pelouses sèches

et les coteaux calcaires de la région, témoignant

ainsi de leur bon état de conservation. Le Criquet ensanglanté,

reconnaissable à ses couleurs vives, est, quant à

lui, strictement inféodé aux prairies inondables

et aux friches humides : des changements d’humidité

- suite à un drainage, par exemple, ou à une fauche

trop importante - peuvent entraîner sa disparition et celle

d’autres espèces partageant les mêmes besoins. |

|

...

.....

.Note

rapide Près

d'un quart des espèces de criquets, grillons

et sauterelles menacées d'extinction en Île-de-France .Note

rapide Près

d'un quart des espèces de criquets, grillons

et sauterelles menacées d'extinction en Île-de-France

...

La Liste rouge régionale

: un indicateur partenarial

La Liste rouge régionale des Orthoptéroïdes

d’Île-de-France, établie selon

la méthodologie appliquée depuis près

de soixante ans par l’Union internationale pour

la conservation de la nature (UICN), a mobilisé

les associations entomologistes, dont l’Office

pour les insectes et leur environnement, ainsi que

de très nombreux experts et bénévoles.

Le Comité français de l’UICN et

le Muséum national d’Histoire naturelle

(MnHn), en mobilisant l’expertise d’un

vaste réseau de naturalistes et de scientifiques,

appliquent la même méthodologie pour

établir une Liste rouge nationale des espèces

menacées. Ils encouragent toutes les régions

qui le souhaitent à engager l’élaboration

de Listes rouges régionales, afin que chacune

puisse construire son propre état des lieux

de la faune, de la flore et de la fonge (champignons)

de son territoire.

L’Île-de-France s’est engagée

avec une grande efficacité dans cette voie

et a lancé, avec l’appui de l’Agence

régionale de la biodiversité (ARB),

une série de Listes rouges franciliennes. La

Liste rouge n’est pas un simple catalogue d’espèces

associées à une évaluation de

leur risque d’extinction, mais aussi un mécanisme

important de compilation, de synthèse et de

diffusion de données actualisées sur

les espèces considérées. Cet

indicateur doit permettre d’orienter les politiques

et les actions en faveur de la biodiversité,

en cohérence avec les urgences mises en lumière

par ces travaux d’évaluation.

|

|

|

|

...

Directeur

de la publication : Nicolas Bauquet

Directrice de la communication : Sophie Roquelle

Rédacteur en chef : Laurène Champalle

Médiathèque

/ photothèque : Inès Le Meledo, Julie

Sarris

Auteur

: Hemminki

Johan, naturaliste

département Biodiversité – ARB ÎdF

(Magali

Gorce, directrice)

avec la participation de Xavier Houard,

entomologiste-écologue, coodinateur des études

et projets de conservation à l’Opie

(Samuel Jolivet, directeur)

arb-idf.fr |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]() Note

rapide Près

d'un quart des espèces de criquets,

Note

rapide Près

d'un quart des espèces de criquets,