...

![]() Étude

Évolution des mobilités dans le Grand Paris

Étude

Évolution des mobilités dans le Grand Paris

Tendances historiques, évolutions en cours

(2)

L’évolution de la mobilité de 1976

à 2020, à Paris et dans la MGP

Des transports en commun de plus en plus fréquentés et

en développement constant

Le développement du réseau de transport en commun lourd

parisien entre 2006 et 2020

Le déploiement récent du tramway, un coup d’accélérateur

à la mise en place d’un réseau de transport en commun

métropolitain

| ... Des transports en commun de plus en plus fréquentés et en développement constant |

||||||||||||||||||

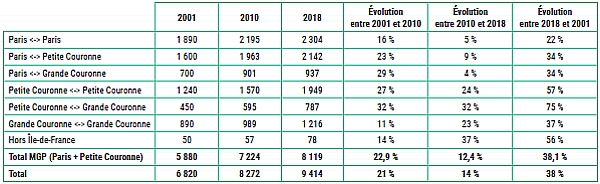

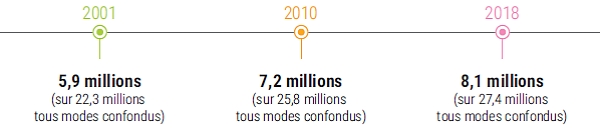

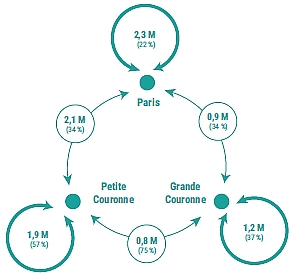

| Une augmentation de la mobilité en transports collectifs en lien avec l’augmentation de l’offre et l’amélioration de la desserte des territoires. Avec plus de 1 500 lignes de bus, 14 lignes de métros, 9 lignes de tramways et 13 lignes de trains et RER, le réseau de transport collectif francilien est l’un des plus importants réseaux de transports en commun du monde. Particulièrement sollicité, il accueille chaque jour un nombre croissant d’usagers. À l’échelle de l’Île-de-France, les flux quotidiens en transport en commun n’ont cessé de croître depuis 1976, date de la première Enquête Globale Transport, passant d’environ 6 millions de déplacements quotidiens à plus de 9,4 millions de déplacements en 2018, représentant environ 22 % du nombre total de déplacements réalisés au quotidien. Si les transports collectifs voient leur usage augmenter dans l’ensemble de la métropole du Grand Paris, c’est pour les liaisons internes à la Petite Couronne que cette évolution est la plus forte et se prolonge puisque le nombre de déplacements a augmenté de +57 % entre 2001 et 2018, dont 24 % entre 2010 et 2018. Les déplacements intéressant Paris réalisés en transports collectifs ont également augmenté mais cette évolution semble se ralentir depuis 2010, bien qu’elle demeure positive. Cela semble cohérent avec l’évolution de l’offre qui s’étend de plus en plus en dehors de Paris et le développement des lignes de tramway en Petite Couronne. Nombre

de déplacements quotidiens réalisés en transport

en commun, selon le type de liaison, en milliers

Sources

: EGT 2010, STIF, OMNIL, DRIEA, EGT H2020, Île-de-France

Mobilités, OMNIL, DRIEA En

outre, les années 70, 80 et 90 avaient été

marquées par une stagnation des déplacements en

transports collectifs, autour de 6 millions par jour, la tendance

est aujourd’hui toute autre. En effet, la croissance s’est

accélérée récemment, depuis le début

des années 2000, augmentant de près de 23 % entre

2001 et 2010 à l’échelle métropolitaine,

et de plus de 12 % entre 2010 et 2018. |

La

La ligne 6, aérienne sur 45 % de son parcours, sur le viaduc

de Passy

©

RATP - Stéphane Dussauby

La

La ligne 6, aérienne sur 45 % de son parcours, sur le viaduc

de Passy

©

RATP - Stéphane Dussauby

|

|||||||||||||||||

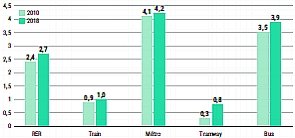

Nombre de déplacements par mode de transports collectifs, en millions (Évolution 2001-2018) Sources : EGT H2020, Île-de-France Mobilités, OMNIL, DRIEA / Résultats partiels 2018 |

Répartition des déplacements quotidiens en transport en commun en 2018 Sources : EGT H2020, Île-de-France Mobilités, OMNIL, DRIEA Résultats partiels 2018 - Traitement Apur |

|||||||||||||||||

|

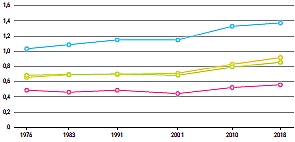

Évolution

de la mobilité quotidienne individuelle en transport en

commun selon la zone de résidence : nombre moyen de déplacements

par jour et par personne, un jour de semaine

Sources

: EGT H2020, Île-de-France Mobilités, OMNIL, DRIEA / Résultats partiels 2018 |

|

|||||||||||||||||

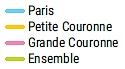

| Depuis les années 2000, l’engouement des franciliens pour les transports collectifs est nettement visible sur la mobilité individuelle, quelle que soit la zone de résidence. On note toutefois que les habitants de la Petite Couronne sont ceux pour lesquels la mobilité individuelle en transports collectifs a le plus augmenté entre 2001 et 2018 et continue de croitre au même rythme depuis 2010, quand cela se ralentit pour les Parisiens et habitants de la Grande Couronne, soit parce qu’ils disposent déjà d’une offre efficace ayant peu évoluée, soit parce que l’offre qui leur est proposée à atteint un degré de saturation rendant difficile l’accès à plus de public. En effet, certaines lignes de transport en commun sont extrêmement sollicitées, transportant un nombre particulièrement important de voyageurs. La ligne de RER A, la ligne la plus fréquentée d’Europe, transporte un peu plus sont ceux pour lesquels la mobilité individuelle en transports collectifs a le plus augmenté entre 2001 et 2018 et continue de croitre au même rythme depuis 2010, quand cela se ralentit pour les Parisiens et habitants de la Grande Couronne, soit parce qu’ils disposent déjà d’une offre efficace ayant peu évoluée, soit parce que l’offre qui leur est prooposée à atteint un degré de saturation rendant difficile l’accès à plus de public. En effet, certaines lignes de transport en commun sont extrêmement sollicitées, transportant un nombre particulièrement important de voyageurs. La ligne de RER A, la ligne la plus fréquentée d’Europe, transporte un peu plus d’1 million de voyageurs en moyenne par jour ouvrable. Avec une longueur de 16,5 kilomètres, la ligne 1 de métro constitue une liaison est-ouest majeure pour la ville. C’est d’ailleurs la ligne de métro la plus fréquentée du réseau, transportant jusqu’à 750 000 personnes par jour en 2018. En 2019, sa fréquentation annuelle atteignait environ 184 millions de voyageurs, contre 172 millions en 2009. De la même manière, la quasi-totalité des autres lignes de métro transportent un nombre croissant de voyageurs ces dernières années. Malgré tout, des événements ponctuels, comme la grève des transports de 2019, peuvent engendrer des baisses notables mais ponctuelles de la fréquentation annuelle. Le réseau de tramway, lui aussi, supporte des flux de plus en plus importants, passant de 25 millions de voyages annuels en 2000, à plus de 340 millions en 2019. Cette augmentation s’explique à la fois par l’extension du réseau et également par l’engouement pour ce mode de transport. Cet

engouement de la population pour les transports en commun se

traduit par un nombre croissant d’abonnement, comme en

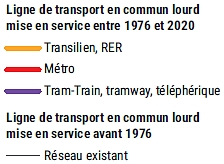

témoigne le tableau ci-dessus. Lignes de transports en commun lourds mises en service entre 1976 et 2020 L’évolution

de l’usage des différents modes de transport est

notamment portée par la croissance économique,

le développement du tourisme, la politique favorable

aux transports en commun au détriment de la voiture à

Paris mais également par l’évolution de

l’offre. Ainsi, le mode de transport ayant connu la plus

forte hausse entre 2010 et 2018 est le tramway, dont le réseau

a été considérablement étendu depuis

2010. Toutefois, il est intéressant de noter que l’usage

du bus a augmenté, alors même que les lignes de

tramway sont pour la plupart venues remplacer des lignes de

bus à fort trafic. Enfin, le train et le RER totalisent

à eux deux une forte croissance, sous l‘effet conjugué

des renforts d’offre, notamment aux heures creuses, de

l’évolution démographique ainsi que des

évolutions tarifaires. |

||||||||||||||||||

Le RER A, la ligne la plus fréquentée d'Europe  |

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

| Métro

circulant sur la ligne 6, à l’arrêt Sèvres-Lecourbe

© RATP - Hamdi Chref |

||||||||||||||||||

| Le développement du réseau de transport en commun lourd parisien entre 2006 et 2020 | ||||||||||||||||||

La station Bibliothèque François Mitterrand de la ligne 14, en travaux, en 1997 © RATP – Bertrand Chabrol  Inauguration de la branche Est du RER à la station Auber, en 1977 © RATP – Gilbert Gaillard |

Travaux de prolongement de la ligne 7 à la station Villejuif - Paul Vaillant Couturier, 1984 © RATP – Charles Ardaillon  Train Orlyval en circulation sur la ligne Orly - Antony, mis en service en 1991 © DRIEA – Gauthier |

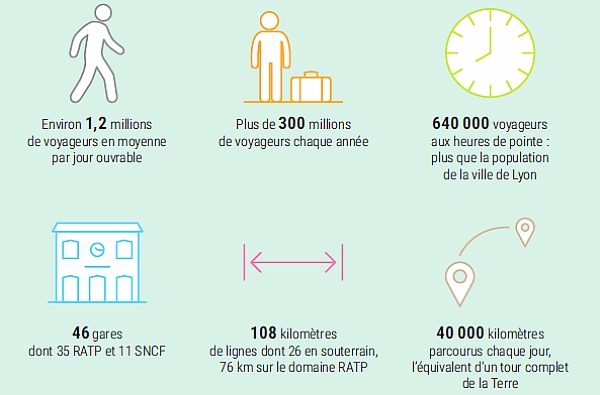

Entre 2006 et 2020, d’importants projets de transport en commun ferrés ont vu le jour. C’est le cas notamment à Paris des lignes de tramways T3a et T3b. Ainsi, en décembre 2006, la ligne T3a du tramway est mise en service entre Pont du Garigliano et Porte d’Ivry, avant d’être prolongée en 2012 entre Porte d’Ivry et Porte de Vincennes. Le T3b, au nord, d’abord mis en service en décembre 2012 entre Porte de Vincennes et Porte de la Chapelle, est par la suite prolongé en novembre 2018 entre Porte de la Chapelle et Porte d’Asnières-Marguerite Long. Le tramway T2, mis en service en juillet 1997 entre La Défense et Issy-Val-de-Seine, rejoint Paris en novembre 2009, avec son extension reliant ainsi Issy-Val de Seine et Porte de Versailles. Il sera prolongé à nouveau à l’ouest entre La Défense et Pont de Bezons en 2012. 3 lignes de métro ont aussi été prolongées entre 2006 et 2020. Ainsi, la ligne 12, construite dès le début du XXe siècle, aura bénéficié d’une extension en décembre 2012 jusqu’à Front Populaire, desservant ainsi les communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers. De même, la ligne 4 est prolongée de Porte d’Orléans à Mairie de Montrouge en 2013. Enfin, la ligne 14, inaugurée en 1998 sera prolongée une première fois en 2003 entre Madeleine et Saint-Lazare, puis une seconde fois en 2007 entre Bibliothèque François-Mitterrand et Olympiades. Enfin, la ligne a été prolongée une troisième fois en décembre 2020, entre Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen. Ces différents projets d’extensions ou de créations de lignes de métro et de tramways ont permis d’améliorer l’offre en assurant la mobilité de tous. |

||||||||||||||||

| Le déploiement récent du tramway, un coup d’accélérateur à la mise en place d’un réseau de transport en commun métropolitain | ||||||||||||||||||

Création de la ligne du tramway T7 entre Rungis et Thiais, passage au-dessus de l’A86 © DRIEA – Gauthier |

|

Historiquement, Paris et la région Île-de-France étaient dotés d’un réseau de tramway important, fonctionnant entre 1855 et 1938 à Paris et jusqu’en 1957 à Versailles, date à laquelle le tramway disparaît. Une nouvelle politique de transports est mise en place au début des années 90, après le retour du tramway à Nantes, Grenoble… En 1992, la mise en place de la ligne 1 du tramway entre Saint-Denis et Bobigny marque le grand retour de ce mode de transport dans la métropole après 35 ans d’absence. Depuis, de très nombreux projets de tramways ont fleuri sur le territoire et de nouveaux verront le jour dans les prochaines années. À

Paris, l’arrivée des tramways T3a et T3b à

partir de 2006 a profondément |

||||||||||||||||

La Porte d’Italie en 2001 et après son réaménagement en 2007, suite à l’arrivée du tramway © Mairie de Paris - DVD  |

|

|

||||||||||||||||

| Le

tramway T3a, aménagé entre 2006 et 2012, Le boulevard Brune en 1995 et après son réaménagement en 2007, suite à l‘arrivée du tramway |

||||||||||||||||||

| Chantier de prolongement de la ligne 4, de Porte d’Orléans à Mairie de Montrouge, en 2012 | ||||||||||||||||||

...

|

||||||||||||||||||