...

![]() Étude

Évolution des mobilités dans le Grand Paris

Étude

Évolution des mobilités dans le Grand Paris

Tendances historiques, évolutions en cours

(1)

L’évolution de la mobilité de 1976

à 2020, à Paris et dans la MGP

Une augmentation de la mobilité des Franciliens et des métropolitains,

depuis les années 1990

La diminution des déplacements en voiture, une tendance qui se

confirme et qui s’étend

La marche à pied, le mode majoritaire à Paris et qui le

devient en Petite Couronne

|

Introduction Les pratiques et habitudes de mobilités du quotidien ont largement évolué ces dernières années et sont actuellement requestionnées par les contextes des grèves et surtout de la crise sanitaire obligeant la ville et chaque habitant à une nouvelle forme de résilience. Ces évolutions, en termes de mobilité, sont notamment portées par l’apparition de nouvelles offres de mobilité - développement des réseaux de transports collectifs, apparition de nouveaux modes de transports, innovation dans l’accès à l’information… - dont les répercutions sont quasi immédiates, et observables sur les pratiques des habitants. Il convient toutefois de distinguer les changements conjoncturels des évolutions plus profondes, ancrées depuis plus longtemps et évoluant parfois de façon plus lente mais plus pérenne, traduisant un changement profond des habitudes et pratiques de la population, déjà engagé depuis parfois plusieurs décennies. Dans

cette étude, l’Apur s’attache à identifier

ces évolutions qui paraissent à première

vue récentes mais pourraient être considérées

comme des évolutions amorcées depuis plusieurs

décennies, et ainsi témoigner d’une évolution

de long terme de nos habitudes de mobilité. Depuis les

années 60, on a cherché à mieux connaître

et quantifier les déplacements des franciliens. Enfin, le contexte très récent (2019/2021) et les évolutions futures sont abordées au regard des projets en cours ou à l’étude dans le Grand Paris. Ces évolutions s’orientent selon plusieurs axes dont la recherche de l’innovation technologique visant à améliorer les performances environnementales des véhicules d’une part, le développement d’une offre alternative aux modes les plus polluants d’autre part, et enfin en prenant en compte le recentrage sur la mobilité de proximité constaté tout récemment. Un panorama des projets et évolutions futures de la mobilité est esquissé dans le but d’entrevoir les axes de développement de la mobilité et de ses différentes formes dans les années à venir. |

©

Photographe : Adolphe Braun / © CC0  1855 © Apur – Vincent Nouailhat  2021 |

©

CC by : Captainm – SA – 3.0  2013 © Apur – Vincent Nouailhat  Et demain ? |

|||||||||||||||

|

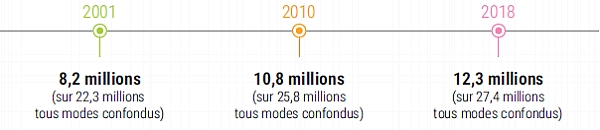

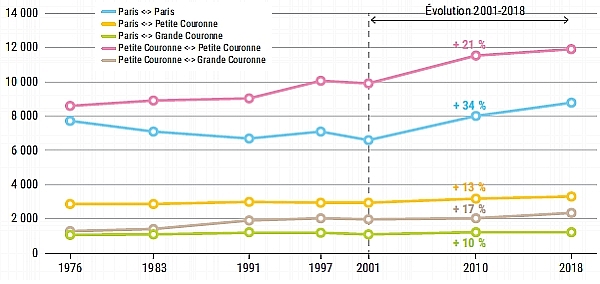

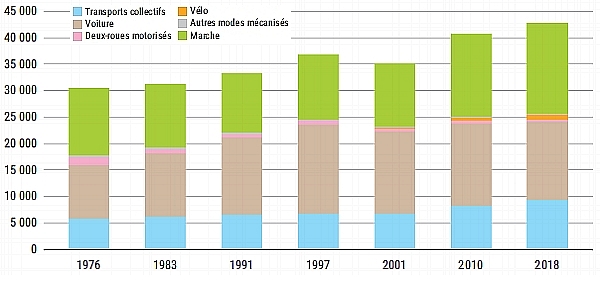

Une augmentation de la mobilité des franciliens et des métropolitains, depuis les années 1990 La mobilité individuelle des Franciliens augmente depuis le début des années 1990, d’abord portée par l’augmentation des déplacements réalisés en voiture, puis par l’augmentation de la marche à pied, et enfin des transports collectifs depuis les années 2000. Depuis

1976, la mobilité des Franciliens n’a cessé

de croître, pour atteindre en 2018 près de 43 millions

de déplacements quotidiens tous modes confondus, soit plus

de 180 millions de kilomètres parcourus chaque jour. L’augmentation des déplacements est constatée dans tous les territoires et toutes les liaisons, bien que toutefois plus marquée pour les déplacements internes à la Petite Couronne et à Paris. Ces derniers, après une baisse régulière entre 1976 et 2001, connaissent une croissance très marquée, avec une augmentation de 34 % des déplacements réalisés dans Paris entre 2001 et 2018, notamment du fait d’une augmentation significative des déplacements réalisés à pied : + 2,1 millions à Paris et +1,8 millions en Petite Couronne entre 2001 et 2018. En outre, en 2018, la marche est le mode principal de déplacements à l’échelle régionale, notamment du fait de sa forte utilisation sur les déplacements de proximité, fortement représentés dans les déplacements internes à Paris et en Petite et Grande Couronne, dont le nombre a fortement augmenté. La voiture représente encore plus du tiers des déplacements régionaux et les transports collectifs 22 %. Alors qu’elle était stable depuis 1976, année de la première Enquête Globale Transport, la mobilité des Franciliens pour un jour ouvrable est passée, entre 2001 et 2010, de 3,50 à 3,88 déplacements par personne et par jour. La mobilité individuelle des habitants de la région présentait donc une tendance à la hausse qui, au vu des premiers résultats de l’Enquête Globale Transport de 2018, semble avoir atteint un plafond, stagnant aux alentours de 3,8 déplacements par personne et par jour en 2018. Évidemment, cette moyenne cache en réalité de fortes disparités. Avec 4,3 déplacements quotidiens en 2018, les Parisiens sont ceux qui se déplacent le plus tandis que 7 % des Franciliens ne se déplacent pas un jour donné. De même, la part des personnes non-mobiles est plus élevée dans certaines catégories de population : une personne sur 10 parmi les 60-74 ans, 2 personnes sur 10 parmi les personnes âgées de 75 ans et plus, par exemple. La mobilité individuelle dans la métropole du Grand Paris - ici assimilée à Paris + Petite Couronne - atteint 3,93 déplacements quotidiens par personne, ce qui constitue un record depuis la première enquête de 76. En outre, cette mobilité individuelle est en croissance depuis près de 20 ans, et continue de croître sur le territoire métropolitain, tandis qu’elle semble stagner, voir en déclin, en zone moins dense de Grande Couronne. La croissance de la mobilité individuelle a été successivement portée par la croissance de l’usage de différents modes de déplacements. Entre 1976 et 1997, c’est principalement la mobilité quotidienne en voiture qui explose, tandis que l’usage de la marche est en déclin, alors qu’elle était le mode principal de déplacement à l’échelle de la région en 1976. À partir de 2001, on observe un changement fondamental dans les pratiques, qui se prolonge actuellement avec une baisse de l’usage de la voiture, et une augmentation de la mobilité à pied et en transports en commun ; et plus récemment, et dans une moindre mesure, à vélo. Ainsi, malgré une baisse de l’usage de la voiture engagée depuis 1997, et grâce à l’augmentation de la marche à pied et des transports en commun, la mobilité individuelle a continué de croître jusqu’en 2010, pour atteindre un plateau qui se confirme en 2018. L’avenue

des Champs-Élysées depuis l’Arc de Triomphe |

©

Apur

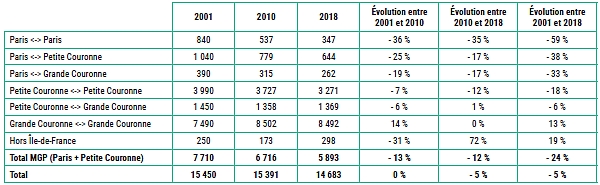

©

Apur Nombre de déplacements par jour, tous modes confondus, selon les liaisons Sources : EGT H2020, Île-de-France Mobilités, OMNIL, DRIEA / Résultats partiels 2018  La part modale en 2018, à l'échelle de l'Île-de-France Sources : EGT H2020, Île-de-France Mobilités, OMNIL, DRIEA / Résultats partiels 2018 - Traitement Apur  |

||||||||||||||||

|

|

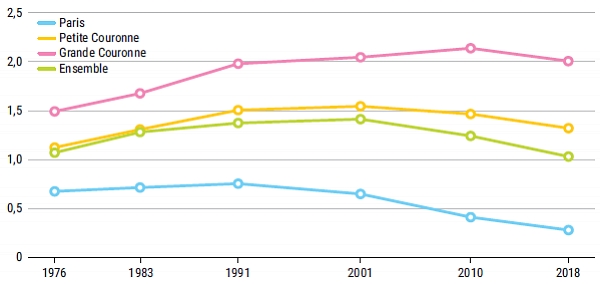

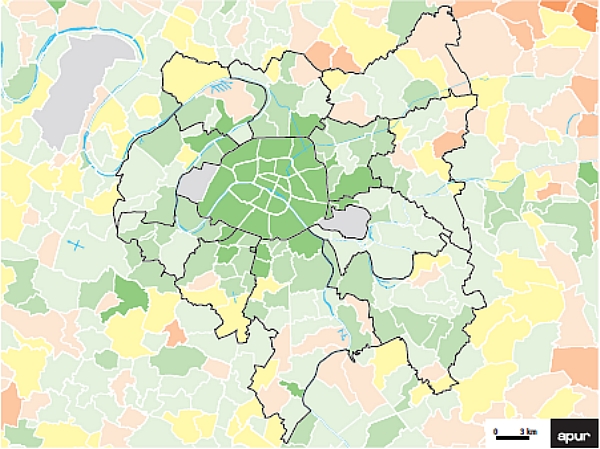

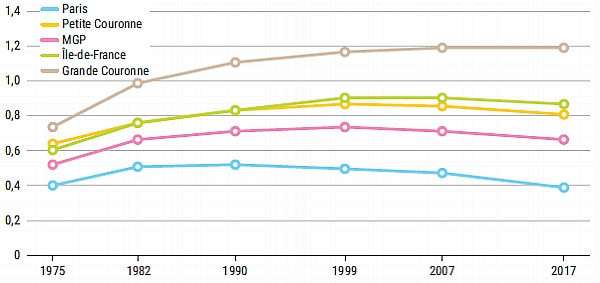

La diminution des déplacements en voiture, une tendance qui se confirme et qui s’étend La baisse de l’usage de la voiture a débuté dès les années 90 à Paris, pour s’étendre au début des années 2000 en Petite Couronne, tandis que l’usage de la voiture semble plafonner en Grande Couronne. À l’échelle de l’Île-de-France, la tendance à la baisse du trafic routier et de l’usage de la voiture tend à se confirmer depuis le début des années 2000, tendance qui se vérifie tout particulièrement à Paris et en Petite Couronne. Si à la fin des années 1990, la voiture constituait le mode de déplacement majoritaire, représentant plus de 45 % du total des déplacements réalisés en Île-de-France, son usage recule progressivement depuis, notamment dans le cœur de l’agglomération. Ainsi, le recul du nombre de déplacements quotidiens réalisés en voiture engagé depuis 1997 perdure, puisque l’on observe une évolution de - 5 % des déplacements réalisés en voiture entre 2010 et 2018 à l’échelle de la région. Cette diminution de l’usage de la voiture est constatée notamment à l’échelle de la Métropole du Grand Paris, où les déplacements en voiture ont baissé de 12 % entre 2010 et 2018, prolongeant ainsi une baisse déjà entamée depuis 2001. En 2018, les déplacements réalisés en voiture en lien avec la Métropole du Grand Paris - internes ou en liaison avec Paris ou la Petite Couronne - passent sous la barre des 6 millions de déplacements. Cette baisse est notamment portée par une réduction significative des déplacements en voiture intéressant Paris, qui ont quasiment été divisés par deux entre 2001 et 2018. Le phénomène est également visible pour les déplacements intéressant la Petite Couronne. Attention, toutefois, si la part des déplacements réalisés en voiture diminue à l’échelle de la métropole, il convient de préciser que le nombre de déplacements tous modes confondus intéressants la métropole augmente. La réduction du nombre de déplacements en voiture n’est donc pas liée à une baisse de la mobilité, mais bien à une évolution des pratiques de déplacements impliquant un report modal depuis la voiture vers d’autres modes. L’évolution de la mobilité individuelle quotidienne en voiture selon la zone de résidence met en avant une réduction de l’usage de la voiture enclenchée depuis 1991 pour les Parisiens, et, depuis le début des années 2000, pour les habitants de la Petite Couronne, et globalement de la zone dense où l’offre alternative est attractive. Un réseau structurant routier arrivé à saturation, des heures de pointe qui s’allongent malgré la baisse du trafic La baisse de la mobilité en voiture a des impacts forts sur le trafic routier. À Paris en premier lieu, avec une diminution de - 31 % de la circulation sur la période 2001-2015. Mais aussi sur le réseau autoroutier intra-A86, comme le soulignent les comptages de l’État et de la Ville de Paris, avec - 9 % de trafic sur le Boulevard périphérique, et - 6 % sur les autoroutes radiales entre 2001 et 2010. Toutefois, ce ralentissement global de l’usage de la voiture ne signifie pas pour autant la fin de la congestion et de ses nombreuses externalités négatives : plus de 300 km cumulés d’embouteillages sont toujours recensés en moyenne, aux périodes de pointe sur les autoroutes et voies nationales d’Île-de-France. La baisse du taux de motorisation des ménages La baisse du taux de motorisation des ménages engagée ces 20 dernières années dans la MGP débute dans Paris, puis s’étend en Petite Couronne et à l’ensemble des territoires et communes de la MGP. Cette baisse de la mobilité automobile s’accompagne d’une baisse de la motorisation des ménages, particulièrement visible à Paris, où le nombre moyen de véhicules par ménage est passé de 0,52 en 1990 à 0,39 en 2017, retrouvant ainsi son niveau historique de 1975. Même tendance à la baisse dans la métropole, où le taux de motorisation est passée de 0,73 voiture par ménage en 1999, son taux le plus élevé, à 0,66 en 2017. À l’échelle de la région, la diminution du taux de motorisation semble plus récente, notamment du fait d’une augmentation de ce taux en Grande Couronne jusqu’en 2007. En effet, dans certains secteurs, les manques de desserte en transports collectifs et de moyens de rabattement sur les gares ne permettent pas une réduction importante : la voiture garde une place prépondérante et le taux de motorisation y est encore élevé. L’analyse

historique de l’évolution du taux de motorisation

des ménages par commune montre clairement un changement

dans les habitudes débutant dans Paris et s’étendant

progressivement aux communes les plus proches allant jusqu’à

se généraliser à l’échelle

de la Métropole. En effet, jusqu’en 1982, le taux

de motorisation des ménages augmente pour la quasi-totalité

des communes. À partir de 1982, on observe une stabilité

de ce taux dans Paris et certaines communes de la Petite Couronne.

Dans les années 90 cette stabilité du taux de

motorisation des ménages se généralise

et devient la norme pour presque toutes les communes. À

partir de 1999, une baisse du taux de motorisation est constatée

dans certains arrondissements de Paris et quelques communes

de Petite Couronne. Depuis 2007, la baisse de motorisation des

ménages est constaté dans une majorité

de communes de la Métropole ainsi que l’ensemble

des arrondissements parisiens.

Parmi les 12 territoires constituant la MGP, la baisse du taux de motorisation des ménages est généralisée sur la période 2007-2017. Toutefois, elle est moins marquée dans les territoires les plus éloignés du centre de la métropole : Paris Terres d’Envol, Grand Paris Grand Est, et Grand Paris Sud Est Avenir. À noter qu’en 2017, le taux de motorisation des ménages est inférieur à 1 véhicule par ménage dans l’ensemble des territoires de la MGP. Évolution du taux de motorisation des ménages entre 2007 et 2017 Enfin,

si le parc automobile à la disposition des ménages

à l’échelle de Paris tend encore à

diminuer aujourd’hui, cette tendance est relativement

ancienne, puisqu’elle date du début des années

1990. Toutefois, à l’échelle de la Petite

Couronne, le parc automobile a continué de s’accroître

jusqu’en 2010, enregistrant des hausses importantes entre

1976 et 1983 (+ 19 %), mais également, dans une moindre

mesure, entre 2001 et 2010, passant de 1 590 000 véhicules

à 1 670 000 (+ 5 %). Cette augmentation du parc automobile

constatée à l’échelle de la région

jusqu’en 2010, et notamment portée par l’augmentation

de la population francilienne ; connaît tout récemment

une inflexion, puisqu’un recul du parc automobile est

observé entre 2010 et 2018 en Petite Couronne (- 5 %)

et une stabilisation en Grande Couronne. Évolution du taux de motorisation selon la zone de résidence Source : Insee, recensements |

||||||||||||||||

Un embouteillage porte de Bercy, dans les années 1980 |

Embouteillage place de la Concorde, en 1980 |

||||||||||||||||

Circulation au niveau du boulevard de Sébastopol, en 1980 |

|

Évolution

du taux |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

Le parc Rives de Seine rendu piéton, au niveau de la place du Châtelet, en 2018 © Apur – Clément Pairot |

La

marche à pied, le mode majoritaire à Paris et qui

le devient L’évolution

à la baisse de l’usage de la voiture particulière

dans la mobilité des habitants de la métropole a

été concomitante non seulement d’une croissance

des transports collectifs, mais aussi d’une hausse des modes

actifs, et notamment de la marche à pied. |

||||||||||||||||

Rue Montorgueil © Apur – Clément Pairot |

Boulevard de Rochechouart © Apur |

||||||||||||||||

|

....... |

|||||||||||||||||

...

|

|||||||||||||||||