...

![]() Le

tuf de La Celle

Le

tuf de La Celle

Un livre de roche ouvert sur le passé

Vous avez dit tuf ? - Un site du Quaternaire,

de référence internationale

Histoire d'une découverte - Valorisation pédagogique des

fronts de taille - Biodiversité passée...

Des fossiles pour imaginer les paysages du passé ... et biodiversité

présente

Le paysage de la vallée de la Seine il y a 400 000 ans - Vestiges

d'hominidés

Le

site du tuf de La Celle surplombe la Seine de plus de 20 mètres.

Avec une superficie à peine supérieure à un hectare,

c’est le plus petit espace naturel sensible ouvert au public en

Seine-et-Marne. Son intérêt repose avant tout sur les patrimoines

géologique et archéologique qu’il recèle. Concentrée

sur quelques centaines de mètres carrés en bordure d’un

front de taille*, la roche de tuf permet de lire une page de la préhistoire.

Le site est connu du monde scientifique depuis la fin du XIXe siècle

pour sa grande richesse en fossiles, sa remarquable épaisseur de

tuf

- entre 8 et 11 mètres - et les vestiges d’une occupation

par l’homme. (*)

: voir Glossaire en bas de page

|

Vous avez dit tuf ? Cette

ancienne carrière de pierre de tuf est exploitée

depuis le Moyen Âge. La roche est utilisée pour

la construction, comme en témoigne la présence

de blocs de tuf dans les murs de l’église de Saint-Mammès

(XIe siècle), ou le mur du cimetière attenant. Les tufs calcaires, comme celui de La Celle, sont des roches très particulières qui se forment au niveau des sources, ou des cours d’eau peu profonds, par une accumulation progressive du calcaire contenu dans l’eau. Sous les actions combinées d’algues microscopiques et des conditions du milieu - turbulence du courant, profondeur de l’eau… -, le calcaire dissous dans l’eau peut s’agglomérer et former au fil du temps des ensembles de roches insolites. Les algues ont besoin d’un climat tempéré pour vivre, c’est pourquoi les tufs se forment pendant les périodes interglaciaires. Cette roche peut être très friable, comme du sable, ou au contraire former une couche dure très épaisse. Ces deux types de tuf sont présents à La Celle. Pour imaginer ce à quoi pouvait ressembler le tuf de La Celle en activité, il y a quelques centaines de milliers d’années, il est possible d’observer, dans le Jura par exemple, des tufs en cours de formation. Les tufs se forment en recouvrant lentement des débris de végétaux - roseaux, brindilles, feuilles, graines, mousses… - et d’animaux - coquilles de mollusques, restes osseux… -, ce qui entraîne leur fossilisation par encroûtement, saison après saison. Le

site |

|

|||||||||||||||||||||||||

|

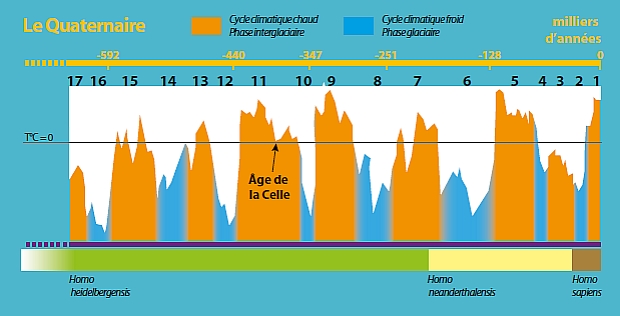

Un site du Quaternaire, de référence internationale Le dépôt de tuf de La Celle appartient à la dernière période géologique de la Terre, le Quaternaire, qui couvre les derniers 2,5 millions d’années jusqu’à aujourd’hui. Les dépôts de tuf sont des édifices fragiles, facilement détruits par l’érosion. Plus on remonte dans le temps, plus ils sont rares. Le

Quaternaire s’étend de -2,5 millions d’années

jusqu’au temps présent (0 sur l’échelle). L’ère quaternaire est marquée par des fluctuations répétées du climat, qui s’organisent en cycles comprenant chacun une phase glaciaire (en bleu) et une phase interglaciaire (en orange). Le tuf de La Celle correspond au stade interglaciaire n° 11, qui est caractérisé par une durée particulièrement longue, de l’ordre de 30 000 ans, contre 10 000 à 15 000 ans pour les autres phases interglaciaires. L’intérêt du site dépasse ainsi largement les frontières du département. Parmi les tufs connus, quatre seulement, dont La Celle, ont livré des vestiges d’occupation humaine. Le plus célèbre est le site de Bilzingsleben en Allemagne, où un crâne humain a été retrouvé. De tous les tufs de cette époque, La Celle fait figure d’exception par son épaisseur : les formations des autres sites n’atteignent que 1 ou 2 mètres, voire à peine quelques centimètres, alors que celui de La Celle atteint plusieurs mètres ! Durant

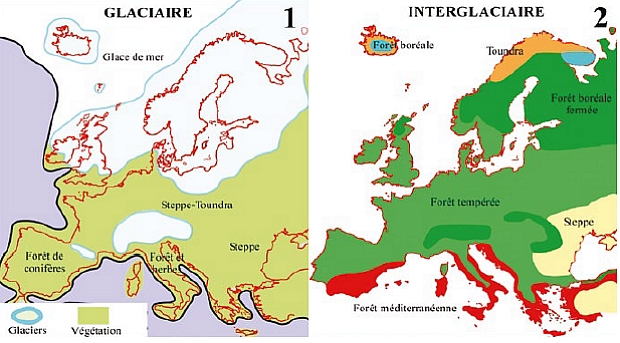

les périodes de réchauffement, la calotte glaciaire

se retire vers le nord, Histoire d'une découverte De nombreuses personnes et structures, depuis les grands scientifiques du XIXe siècle jusqu’au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), se sont intéressées au site et à sa protection. Plusieurs phases d’études ont permis de fixer la datation du tuf et d’accumuler d’importantes informations sur la faune et la flore présentes à l’époque. (1)

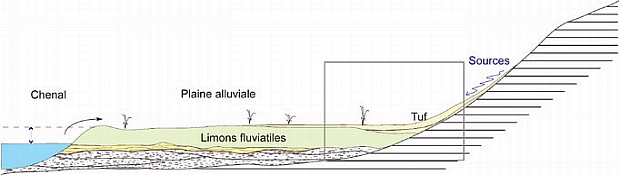

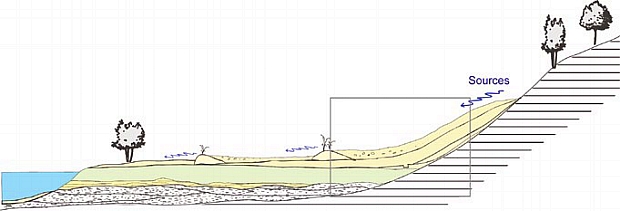

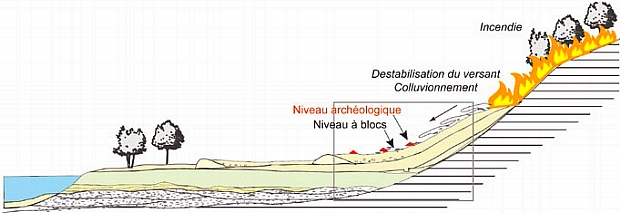

Au début de la période interglaciaire, alors que

le climat se réchauffe, Dès

la fin du XIXe siècle, le site est identifié comme

le témoin d’une ancienne phase tempérée

du Quaternaire. Les scientifiques décrivent la flore, les

mollusques et en constituent des collections - empreintes foliaires

et coquilles -, conservées au Laboratoire de géologie

de la Sorbonne. En parallèle, des préhistoriens

publient leurs notes sur les découvertes de bifaces acheuléens*. (2)

Au milieu de l’interglaciaire, le climat atteint son optimum La richesse paléontologique* et l’épaisseur exceptionnelle du tuf motivent une reprise des recherches. Depuis 2003, le CNRS est ainsi le partenaire privilégié de la commune et du Département de Seine-et-Marne dans le cadre des importantes recherches scientifiques menées par son laboratoire de géographie physique, en collaboration avec plusieurs autres laboratoires français - Muséum national d’Histoire naturelle, université Pierre et Marie Curie - et étrangers - université du Québec -, ainsi qu’avec l’Association française pour l’étude du Quaternaire. (3)

Au moment du passage des hommes préhistoriques, la forêt

brûle, |

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

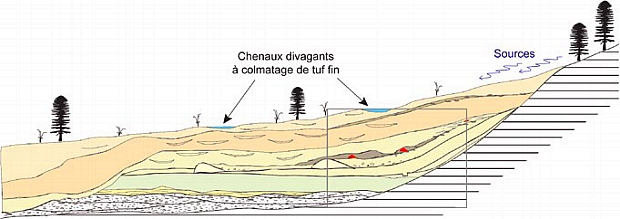

(4)

Progressivement le tuf s’épaissit. Les dernières couches sont déposées par de petits chenaux divagants sur le versant. Le début de l’ère glaciaire suivante commence, la formation du tuf est stoppée. N.B. : le rectangle tracé représente la zone actuelle des fronts de taille sur le site. |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

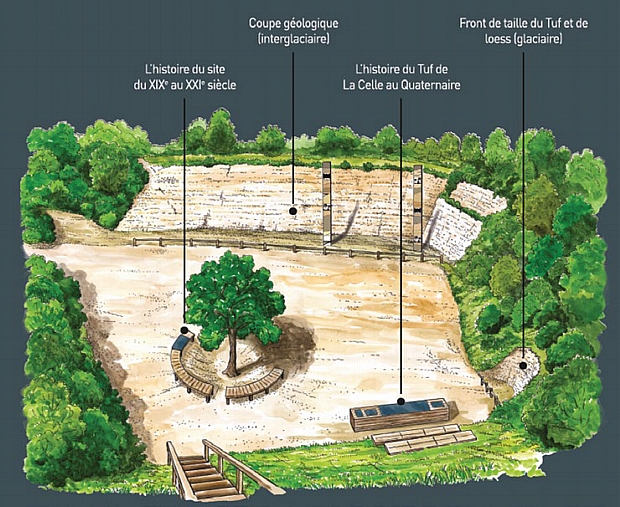

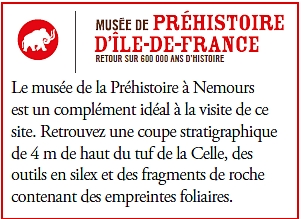

Valorisation pédagogique des fronts de taille Les aménagements réalisés par le Département ont pour objectif de mettre en valeur les dépôts géologiques et de guider le public sur un cheminement jalonné de panneaux d’information, dans un environnement le plus naturel possible. Les travaux ont principalement consisté en des terrassements - rafraîchissement des fronts de taille, modelage des matériaux accumulés au cours des années de fouilles - et en la mise en place d’un parcours piéton grâce au débroussaillage partiel des friches. Une approche pédagogique spécifique a été conçue pour les visiteurs. Vous découvrirez la coupe de Tuf qui constitue l’élément central de la visite. Des panneaux d’interprétation associés au mobilier vous proposent des clés de lecture de l’histoire du site et des extraordinaires découvertes scientifiques qu’il abrite. Cet espace peut également constituer une halte agréable au cours de votre promenade sur ce territoire, qui recèle d’autres sites géologiques d’intérêt. La gestion du site est assurée par le Département de Seine-et-Marne, en partenariat avec la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine. Biodiversité passée... Il est difficile de s’imaginer à quoi ressemblaient les paysages et quelle faune vivait aux abords de la Seine il y a 400 000 ans. Trois groupes d’indices ont permis de s’en faire une idée : les ossements d’animaux, les coquilles d’escargots et les empreintes de végétaux. Grâce

aux fouilles, de nombreux vestiges ont pu être récoltés,

attestant de la présence de plusieurs espèces. Parmi

elles, les chercheurs ont trouvé cinq mammifères

: cerf, cheval, petit carnivore non identifié, macaque

berbère et un cousin de l’hippopotame ! Ce sont les

restes d’ossements ou de dents qui ont servi d’indices

pour découvrir leur présence passée. De nombreuses

recherches ont également été réalisées

sur les coquilles fossilisées d'escargots. À cette

période, des espèces disparues aujourd’hui

côtoient des espèces vivant encore dans des régions

très différentes de la Seine-et-Marne - Europe centrale

ou méridionale - donnant ainsi des repères sur leurs

conditions de vie de l’époque. L'hippopotame qui a vécu à La Celle est un animal très proche de l'hippopotame africain moderne. |

|||||||||||||||||||||||||

Des fossiles pour imaginer les paysages du passé La paléontologie est la discipline qui étudie les fossiles. La diversité et la grande qualité de conservation de ceux préservés à La Celle permettent de reconstituer les paysages qui se sont succédés pendant une grande période de l’ère quaternaire. Pour cela, les scientifiques partent du principe que les espèces fossilisées avaient le même mode de vie que les espèces vivant actuellement qui en sont les plus proches. Parmi les groupes fossiles préservés dans le tuf, les escargots sont importants, car ils sont présents dans tous les niveaux de la roche. Leur distribution en nombre et en diversité au sein des différentes strates permet de reconnaître quatre étapes majeures du développement de la végétation pendant l’interglaciaire de La Celle. Au

cours de la première phase, les escargots des zones humides

et de prairie composent l’essentiel des données indiquant

un milieu de marécage. Pendant la deuxième phase,

des espèces d’escargots plus forestières s’installent.

La troisième phase correspond au maximum d’extension

des espèces qui vivent sous couvert forestier. Au sommet

de la coupe géologique, c’est-à-dire à

l’époque la plus récente, la plupart des espèces

forestières déclinent : quatrième phase. |

...et biodiversité présente Au-delà de son intérêt géologique et archéologique*, le site présente aussi un intérêt écologique. Les dépôts de matériaux récents - issus des fouilles géologiques et archéologiques - créent des habitats pionniers* intéressants, qui accueillent plusieurs espèces remarquables. L’ENS présente des milieux relativement variés en fonction de la topographie, de la nature du sol, et des zones de fouilles réalisées. La partie haute des talus est boisée de merisiers et de chênes alors que la partie basse, plus arbustive, permet le développement de sureaux, cornouillers, saules, érables, pommiers et de taillis épineux. Des fronts de taille dénués de végétation aux sommets des talus fortement boisés, ce gradient de végétation permet la présence d’une faune variée : papillons, oiseaux, mammifères… Le dernier inventaire a permis de dénombrer cent trente-huit espèces végétales, dont deux espèces rares au niveau départemental : l’ibéris amère, et la germandrée botryde. Cette richesse, remarquable pour la faible superficie du site, est liée à l’action de l’homme qui, par ses diverses interventions sur le site - cultures et fouilles -, a créé de nouveaux milieux naturels. |

|||||||||||||||||||||||||

|

Curieux

et peu craintif, |

Un éclair bleuté sur le chemin, c’est l’Œdipode

turquoise qui s’envole, exposant ses ailes postérieures

bleues. |

La

Vipérine commune |

||||||||||||||||||||||||

| Coquilles fossiles encroûtées dans une couche de tuf friable. © CNRS | ||||||||||||||||||||||||||

|

Le paysage de la vallée de la Seine il y a 400 000 ans

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

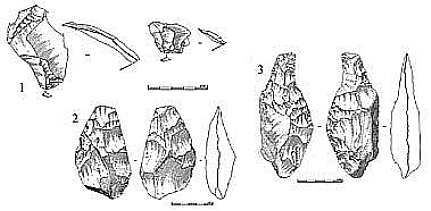

Vestiges d'hominidés La découverte, en 2003, d’un niveau archéologique contenant des restes osseux et des silex taillés a conduit à la réalisation d’une campagne de fouilles menée en 2006. Les recherches ont livré quelques éclats de silex taillés. L’étude de ces pièces (dessin 1 ci-dessous) a permis de les rapprocher, par leur technique de taille, des bifaces récoltés au XIXe siècle, dans les niveaux de la coupe du chemin de fer à proximité du cimetière de La Celle. Deux de ces bifaces font aujourd’hui partie des collections du musée de Préhistoire de Saint-Germain-en-Laye (dessins 2 et 3). Ainsi, l’occupation humaine de La Celle peut être attribuée à la culture acheuléenne - nommée d’après le site éponyme de Saint-Acheul près d’Amiens - à une époque où l’Europe du Nord-Ouest est occupée par l’Homo heidelbergensis. Ce lointain cousin est le moins bien connu des hominidés. C’était un chasseur pouvant tuer de gros gibiers à l’aide de longues lances. Dans l’histoire de l’évolution, il serait l’ancêtre de l’homme de Neandertal. Hélas, l’organisation du campement des hommes préhistoriques restera un mystère, car l’essentiel du niveau archéologique a été détruit par l’exploitation de la carrière. |

|||||||||||||||||||||||||

| (*) Glossaire |  |

|||||||||||||||||||||||||

|

Archéologie

: science qui a pour objet l’étude des civilisations

humaines passées à partir des monuments et objets

qui en subsistent. Front de taille : ce sont les flancs - souvent verticaux ou presque - issus de l’abattage de la roche : parfois sciée, autrefois fendue et aujourd’hui plus souvent abattue par tirs de mines. Le front de taille recule progressivement au fil de l’exploitation. Paléontologique : partie de la biologie qui a pour objet l’étude des espèces d’animaux et de végétaux des temps primitifs, qu’on ne trouve plus qu’à l’état fossile. |

|

|||||||||||||||||||||||||

| Habitat pionnier : milieu naturel ayant subi un bouleversement récent - coulée volcanique, glissement de terrain, exploitation de carrière... -, offrant des conditions écologiques favorables aux espèces colonisatrices. | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||