![]() Chronique

Depuis ma fenêtre - Les oiseaux

Chronique

Depuis ma fenêtre - Les oiseaux

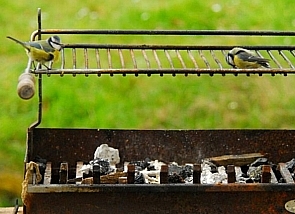

(2) La mésange charbonnière - La mésange bleue

Le pigeon colombin - Le rouge-gorge

Pendant

le confinement, les spécialistes de l’Agence régionale

de la biodiversité Île-de-France vous proposent d’observer

les oiseaux sans bouger de chez vous afin que même les plus urbains

d’entre nous, ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir profiter

d’un jardin ou même d’un balcon, puissent se reconnecter

à la nature. Maxime Zucca, naturaliste et ornithologue,

vous propose d’apprendre à connaître ou reconnaître

les différents oiseaux présents dans notre région,

à partir de ses observations, réalisées en début

de printemps 2020, durant le confinement.

| La mésange charbonnière |

||||||||||||

|

|

Il

fait froid en ce moment, ce qui calme un peu les ardeurs des chanteurs.

Sauf des Mésanges charbonnières, qui chantent déjà

depuis le mois de janvier ! Vous

pouvez apprendre à distinguer le mâle de la femelle

: celui-ci a la cravate noire qui s’élargit

nettement vers le bas du centre - photo ci-contre -, alors qu’elle

est plus fine et s’interrompt avant le bas ventre chez la

femelle. Les jeunes venant de sortir du nid ont une cravate à

peine visible. ©

W. Weenink Elles

construisent leur nid dans un trou d’arbre ou de mur. Elles

adorent les nichoirs : si vous voulez attirer un oiseau près

de chez vous, c’est l’espèce parfaite. Elles

dorment également dans les cavités le reste de l’année.

À Paris, on l’a vu nicher dans des lampadaires, toutes

sortes de poteaux, portiques de parkings... Les nichées comportent souvent 6 à 8 jeunes, qui s’envoleront dès le début de mai. Chaque jeune reçoit 30 à 70 becquées par jour, vous imaginez le travail ! Il faut regarder ce montage fait par Benoit Segerer à partir de la caméra qu’il avait installée dans son nichoir. Elles

font souvent 2 nichées dans l’année, dans

2 nids différents. La plupart ne survivront pas à

leur première année : elles ne font que 2 juvs par

couples, qui se reproduisent l’année suivante pour

que la population soit stable. |

|||||||||||

|

|

©

DR

©

DR |

|||||||||||

| La mésange bleue |

||||||||||||

| Aussi

commune que la Charbonnière, elle s’en distingue

par l’absence de cravate noire, la calotte bleue et le fin

trait noir qui traverse la tête par l’œil. Elle

est un peu plus petite, et encore un peu plus nerveuse. La femelle

a le bleu de la calotte et des ailes un peu plus terne que celui

des mâles, mais sinon les deux sexes se ressemblent beaucoup. © Maxime Zucca/ARB ÎdF Comme la Charbonnière, elle niche dans des trous. Cependant, comme elle est un peu plus petite, si vous voulez favoriser cette espèce en particulier pour diversifier votre voisinage, un nichoir à trou d’entrée de 28 mm de diamètre permettra de favoriser la Mésange bleue, plus menue. Les Mésanges bleues d’Europe du Nord et de Russie effectuent certaines années de grandes migrations, lorsque les fructifications de bouleau se font rares dans la taïga. On

les voit alors passer en vol en continu un peu partout, et elles

viennent gonfler le contingent local. On distingue d’ailleurs

bien les années de migration des Mésanges bleues

du Nord sur les effectifs dénombrés lors des suivis

participatifs hivernaux Oiseaux

des jardins. © Warren Photographie En

1921, dans une banlieue de Southhampton, en Angleterre, les habitants

s’aperçoivent que les bouteilles de lait livrées

à leur porte sont régulièrement percées.

Inventée indépendamment à plusieurs

endroits, cette contagion gagne rapidement la région, puis

le pays. Les mésanges danoises et suédoises le font

également. |

|

|||||||||||

© Ophélie Ricci/ARB ÎdF |

© LPO Île-de-France/L. Lannou |

|||||||||||

| Le pigeon colombin |

||||||||||||

|

© LPO Île-de-France/ V. Ferriot |

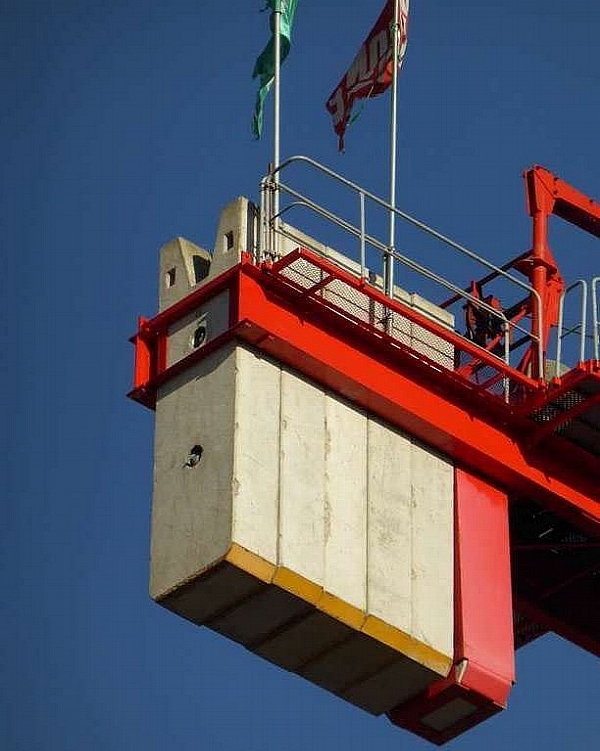

C’est le plus rare des trois espèces de pigeons de France. Et lui aussi, on le rencontre en ville, y compris dans toute l’agglomération parisienne. À

l’origine, il s’agit d’un oiseau forestier nichant

dans les trous d’arbres. Les grands arbres d’alignement

des villes tels que les marronniers et les platanes, régulièrement

élagués, constituent des emplacements idéaux

pour placer son nid dans les trous laissés suite à

l’élagage. Il les occupait déjà à

Paris au XIXe siècle. Avant

le premier atlas des oiseaux nicheurs de Paris, coordonné

par Frédéric Malher, jamais nous n’aurions

pensé que la population parisienne atteignait un tel niveau

: au moins 300 couples, hors bois. La population apparaît

stable depuis. Comme les ramiers, beaucoup vont s’alimenter

dans les champs en grande couronne. Il est également commun

dans Lyon et Dijon, mais peu commun à Lille, Toulouse,

Strasbourg, absent à Marseille et Montpellier. On a remarqué que le colombin nichait parfois... dans les contrepoids de béton des grues de chantier ! Vous remarquerez peut-être, à l’occasion, qu’il niche même dans les trous de boulin de la façade de Notre-Dame ! Ramier, biset ou colombin, l’épervier ne fait pas la différence : toujours bon à chasser. Et vous, désormais ? |

|||||||||||

|

© Maxime Zucca/ARB ÎdF |

|||||||||||

| Le rouge-gorge | ||||||||||||

Le froid est parti pour durer... Mais ce matin un Rouge-gorge chantait de l’autre côté de ma rue, alors que je ne l’avais pas entendu du printemps : il vient probablement de revenir de migration ! Un

peu de verdure est nécessaire pour l’attirer... Il s’approche plus encore des habitations en hiver, à la recherche de nourriture. Pour l’aider à passer l’hiver, de la graisse ou des noix ou des noisettes broyées en miettes lui conviendront : avec son petit bec d’insectivore, il ne peut pas casser les grosses graines de tournesol des mésanges. © Maxime Zucca/ARB ÎdF Il picore sinon dans la litière des feuilles mortes à la recherche des myriades d’insectes, d’araignées et de vers de terre qui s’y trouvent. C’est un oiseau qui passe l’essentiel de son temps au sol : il a d’ailleurs d’assez longue pattes, pour un oiseau de cette taille. Chez

les passereaux, le chant du mâle sert à attirer la

femelle autant qu’à défendre son territoire.

Bien sûr, les mâles essaient parfois de s’emparer

du territoire d’un autre, il y a alors bataille. La plupart

des oiseaux ne sont territoriaux que pendant la nidification.

Les rouge-gorges le sont toute l’année, mâle

et femelle. Du coup, la femelle chante aussi. C’est un

chant cristallin, aigu. Il niche au sol, ce qui le rend particulièrement vulnérable vis-à-vis des chats. Le nid est caché sous une souche, une roche... Mais on a déjà trouvé des nids construits dans un arrosoir, ou une botte oubliée dans le coin de l’atelier de jardin. La femelle y couve ses 5-6 oeufs en avril ou mai, pendant que le mâle la ravitaille. Entre 180 et 250 couples nichent à Paris, en nette augmentation au cours des 10 dernières années. Pourtant la tendance est au déclin en France sur la même période. Est-ce l’amélioration des pratiques dans les espaces verts qui s’est faite sentir à Paris ? © J.B. Alemanni La seule étude ayant montré un rôle des ondes électromagnétiques sur la migration des oiseaux l’a été en étudiant le rouge-gorge. Ce ne sont cependant pas les ondes Wifi ou 4G qui perturbent l’orientation de ce migrateur, mais les fréquences AM des radios et des appareils électroménagers. Le jeune rouge-gorge ne ressemble que peu aux adultes. Il ne gardera ce plumage moucheté que quelques semaines, le temps d’apprendre à faire du vélo. |

|

|||||||||||

© LPO Île-de-France/L. Didion |

©

LPO Île-de-France/O. Laporte

©

LPO Île-de-France/O. Laporte |

|||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

©

M. Vaslin

©

M. Vaslin

©

LPO Île-de-France/J. Lejeune

©

LPO Île-de-France/J. Lejeune

LPO Île-de-France/J. Lejeune

LPO Île-de-France/J. Lejeune