![]() Étude

L'alimentation durable à Paris

Étude

L'alimentation durable à Paris

..Première

description des lieux de vente

et des sites de production

(3)

Initiatives agricoles au cœur du territoire

de la Métropole du Grand Paris

La

tendance agricole francilienne

Premier inventaire des initiatives et dispositifs mis en place

Alimentation

de qualité et production agricole vont de pair. Après une

longue période de disparition de l’agriculture vivrière

en Île-de-France, nous assistons, sous la double nécessité

d’une exigence des consommateurs et de la réduction de l’empreinte

carbone des villes, au

renouveau de cette agriculture et de ses circuits de distributions. On

trouve aujourd’hui à Paris 245 points de vente en alimentation

durable, auxquels ils convient d’ajouter les marchés, les

halles alimentaires, plus de 120 réseaux de circuits-courts producteurs-consommateurs

et 15

hectares d’agriculture en pleine terre et en toiture à Paris.

Ainsi plus de la moitié de la surface de Paris est couverte par

un point de vente de produits cultivés en Ile-de-France et les

réseaux circuits-courts de la capitale font appel à plus

de 186 producteurs franciliens dont la production témoigne de la

richesse et de la diversité agricoles qui était encore très

présente jusque dans les années 1950.

Ces

évolutions récentes s’accélèrent et

Paris a tout récemment signé un pacte de coopération

territoriale avec

les territoires limitrophes et ruraux, dans le cadre de la stratégie

de résilience urbaine.

|

La tendance agricole francilienne |

|||||||||||

|

|

Un renouvellement structurel de l’agriculture francilienne La diminution du nombre d’exploitations maraîchères en Île-de-France est le résultat de deux dynamiques concomittantes : d’une part la raréfaction du foncier agricole francilien et d’autre part la spécialisation de l’agriculture en faveur des grandes cultures céréalières. La Ferme des Possibles à Stains © Christophe Fillieule / Plaine Commune Depuis

1970, la surface agricole utile (SAU) en Île-de-France a

diminué au rythme de près de 2 000 hectares chaque

année pour atteindre le seuil de 569 000 ha au dernier

recensement. Cette érosion a été encore plus

marquante sur le territoire de la Métropole du Grand Paris

qui a vu ses surfaces agricoles se réduire de 7 254 ha

en 1970 à seulement 2 000 ha en 2018, soit une perte nette

de 72 % en moins de 50 ans. Ces 2 000 ha sont cultivés

à 50 % pour du blé tendre ; 29 % d’autres

céréales ; 8,5 % des cultures industrielles ; près

de 7 % des prairies et du fourrage et seulement 5 % produisent

des légumes et des fleurs. Cette croissance a notamment entraîné l’agrandissement des structures exploitantes selon un modèle économique proche des entreprises. On compte, en 2010, 47 % de sociétés agricoles - EARL, SCEA et GAEC - exploitant près de 60 % de la surface agricole utilisée de la région. Cette spécialisation s’est faite au détriment des autres cultures et notamment des cultures maraîchères également pénalisées par le manque de main-d’œuvre. Les évolutions récentes liées aux attentes citoyennes, soutenues par les politiques publiques, se traduisent par un renouvellement des cultures maraîchères, des formes d’exploitation et de distribution. Rééquilibrer l’agriculture dans l’urbain : le défi de l’alimentation durable La

Métropole du Grand Paris compte 2 000 ha d’espaces

agricoles, soit 2 % de 18 producteurs ont été recensés sur le territoire métropolitain, dans le cadre de cette étude : 9 producteurs d’aromates et miel, 5 de fruits et légumes, 3 maraîchers et 1 vignoble. Ces 18 producteurs représentent 20 % des exploitations métropolitaines. Le tiers de ces producteurs fournit des ruches et 12 d’entre eux fournissent au moins une structure de livraison de panier, ComptoirLocal notamment. Actuellement, sur les 3 349,7 ha de projets jouxtant ou recouvrant entièrement des terres agricoles, 26 % des terrains agricoles, soit 528,7 ha, sont menacés par les grands projets d’aménagement métropolitains. Le nord-est et le sud apparaissent comme les espaces les plus exposés : 193,5 ha de terres agricoles au sud de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et 71,7 ha au nord de l’aéroport d’Orly. © Apur Alors que près de 2 000 hectares d’espaces ouverts ont disparu au profit d’espaces bâtis entre 1990 et 2012, dont les trois quarts par extension de l’urbanisation sur des espaces agricoles, boisés et naturels, le développement d’une agriculture urbaine et périurbaine respectueuse de l’environnement apparaît comme un enjeu majeur de la Métropole du Grand Paris. La Métropole souhaite intégrer au SCoT des objectifs en matière de développement des surfaces agricoles. Cela passe par la sanctuarisation des parcelles agricoles existantes et leur intégration pérenne dans l’espace urbain ; la recherche de nouveaux lieux pour multiplier jardins partagés, potagers, vergers et lieux d’agriculture au sein de l’espace urbain ; la recherche d’une urbanisation des franges qui protège et respecte les espaces agricoles et favorise le maintient et le développement d’une ceinture maraîchère. La Métropole souhaite également mettre en œuvre un appel à projet de type Parisculteurs à l’échelle métropolitaine afin de faciliter l’accès au foncier aux porteurs de projet d’agriculture urbaine et périurbaine respectueux de l’environnement. L’inscription dans l’espace métropolitain de lieux favorables à la production et au développement de filières courtes d’approvisionnement, avec un nombre d’intermédiaires et une distance réduite entre producteurs et consommateurs, sera porteuse d’une approche positive et renouvelée d’un système alimentaire plus durable. D’après Anne-Cécile Daniel et al., 2013 |

||||||||||

|

Premier inventaire des initiatives et dispositifs mis en place |

|||||||||||

|

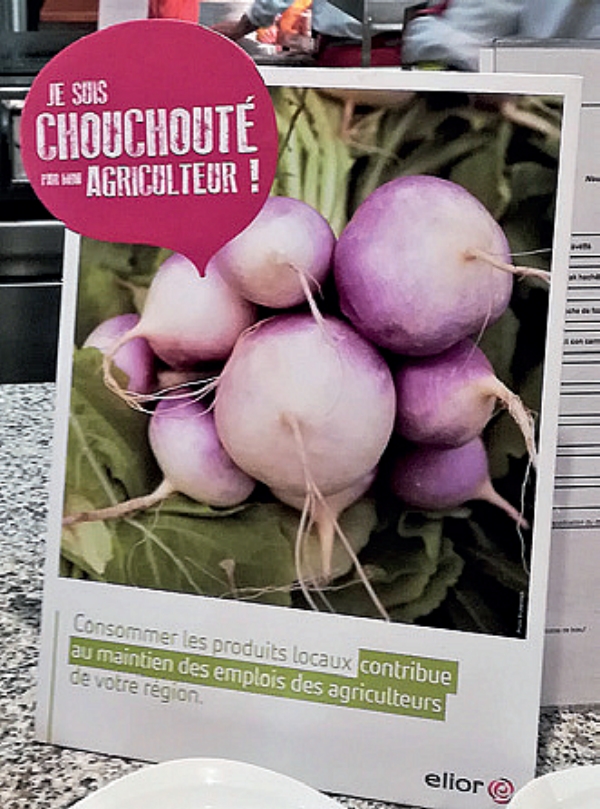

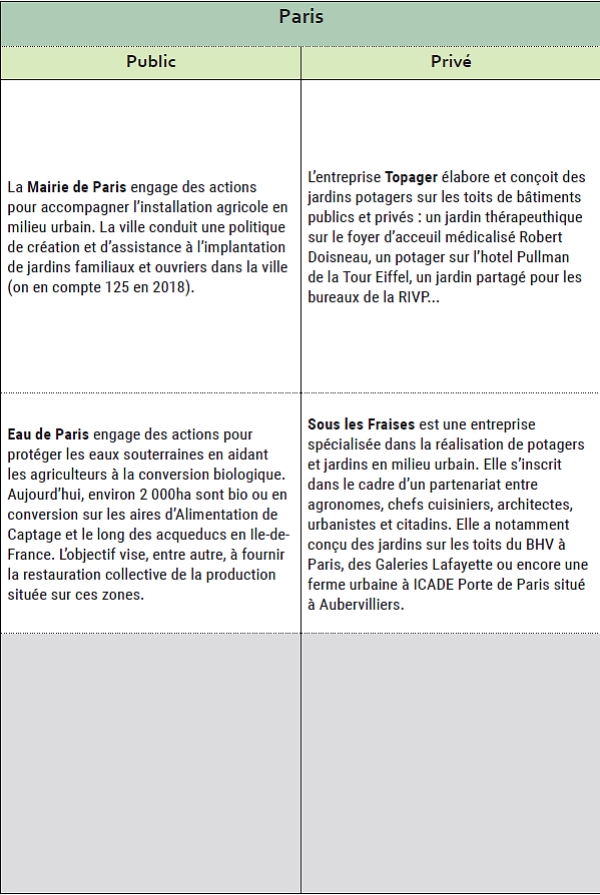

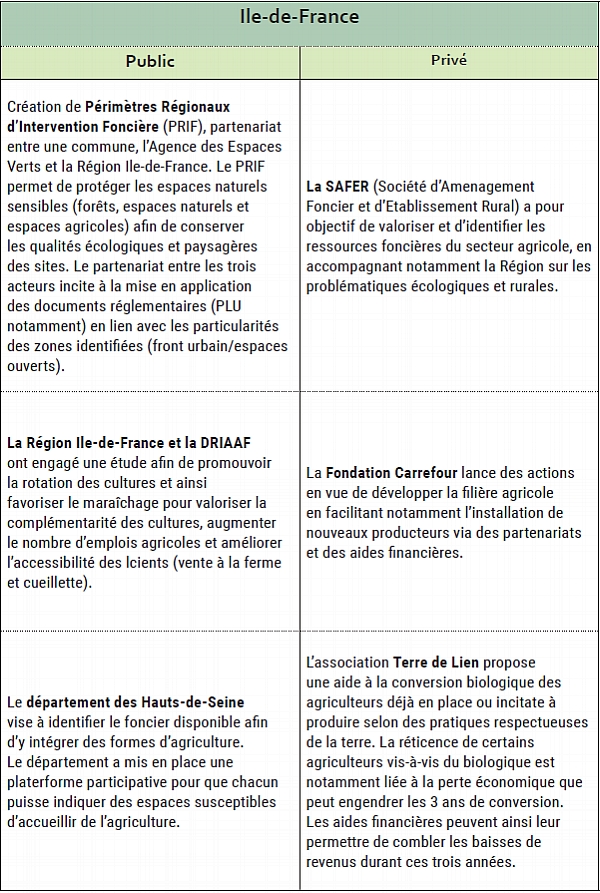

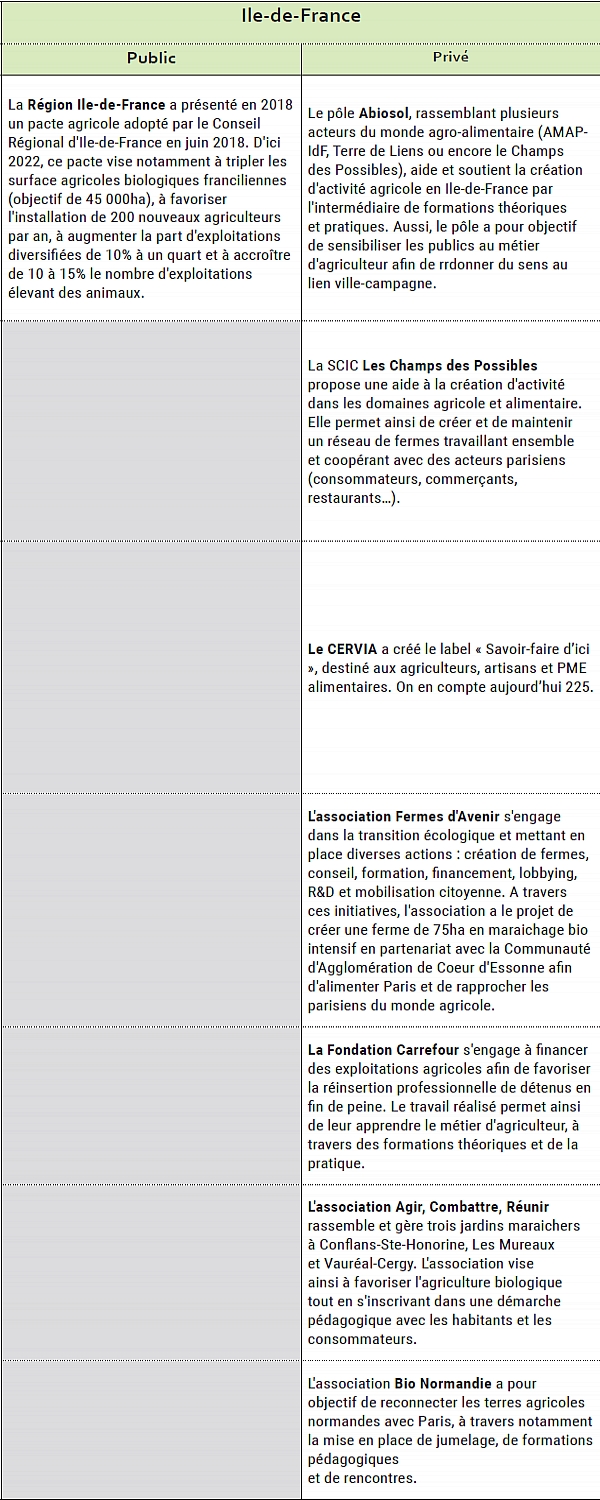

Les acteurs du monde politique et agroalimentaire agissent de manière à redynamiser le secteur, par le biais d’actions de soutien financier et d’engagement en faveur de l’agriculture. Ces actions peuvent être aussi bien publiques que privées et relèvent de la volonté de valoriser le foncier disponible, de faciliter l’installation agricole en milieu urbain et périurbain et d’encourager les nouvelles formes d’économies sociales et solidaires. Ces

initiatives sont notamment liées à la volonté

des acteurs publics d’atteindre les objectifs fixés

par le Plan d’Alimentation Durable de la Ville de Paris.

Ce dernier vise notamment à augmenter la part à

50 % d’alimentation durable en restauration collective d’ici

2020. En 2017, sa part était déjà de 38 %.

Ce plan a plusieurs objectifs : écologique - préservation

de l’environnement -, économique - hausse de l’emploi

local -, sanitaire - amélioration de la qualité

de l’air - et social : renforcement du lien producteur/consommateur.

Les acteurs privés de la restauration collective sont donc

incités à s’approvisionner auprès de

producteurs locaux afin de garantir une alimentation durable dans

leurs restaurants. L’ensemble de ces initiatives fournit un socle favorable pour les acteurs privés et publics afin d’agir en en faveur d’une alimentation plus durable. La diversité des initiatives met en lumière les possibilités agro-alimentaires à l’échelle parisienne et régionale. L’intégration progressive de formes agricoles dans les projets urbains et métropolitains permet d’évaluer le poids des exigences nouvelles des consommateurs. La Ville de Paris, à travers les différents appels à projets et le soutien aux initiatives citoyennes, est aujourd’hui devenue un acteur majeur de l’agriculture urbaine et péri-urbaine. Celle-ci constitue ainsi un moyen de rapprocher les acteurs publics aux acteurs privés tout en valorisant les avantages de la nature dans la ville, à savoir la diversification des productions, une meilleure alimentation, l’utilisation du foncier disponible, l’amélioration du lien social, une baisse de la pollution… |

© Apur |

||||||||||

|

2

000 ha d’espaces agricoles dans la métropole, soit 2 % de la surface totale |

|

||||||||||

|

Actions

foncières |

|||||||||||

|

|

||||||||||

|

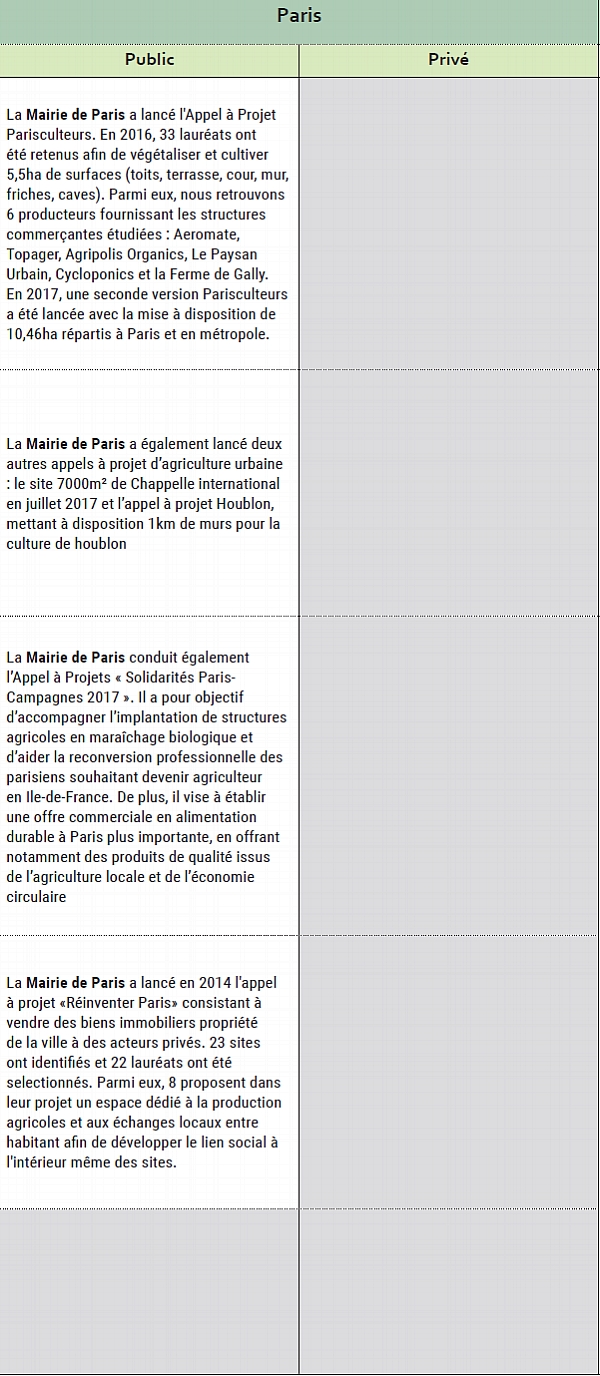

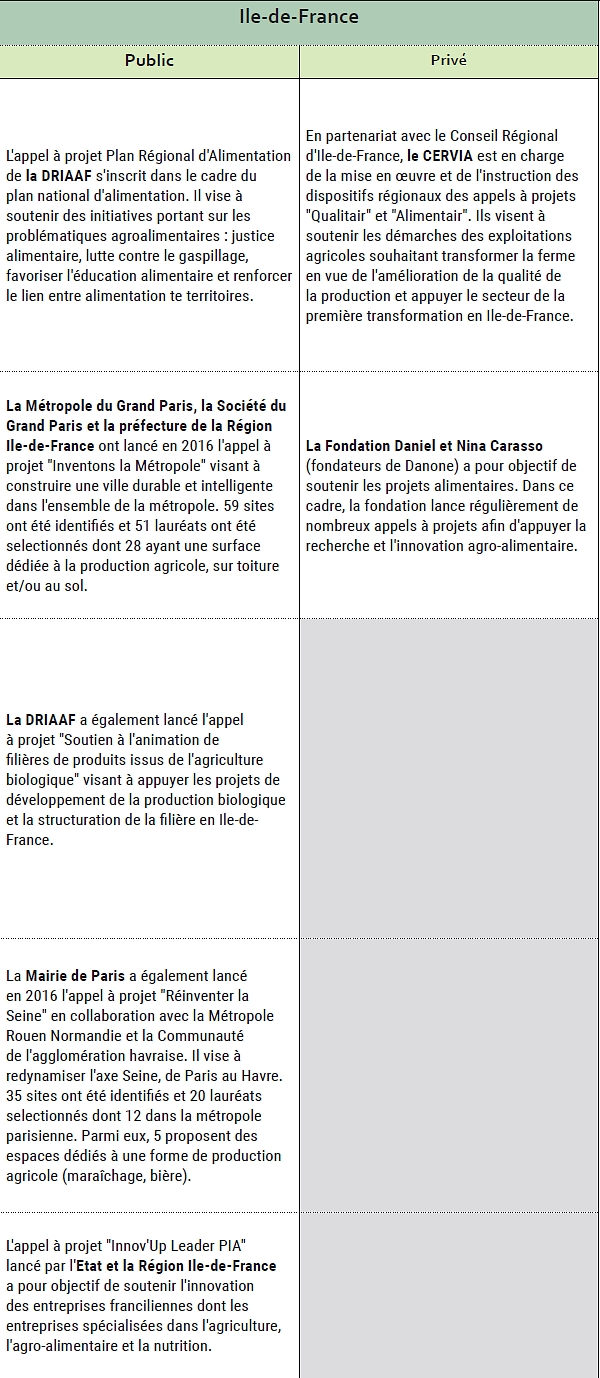

Appels

à projets |

|||||||||||

|

|

||||||||||

|

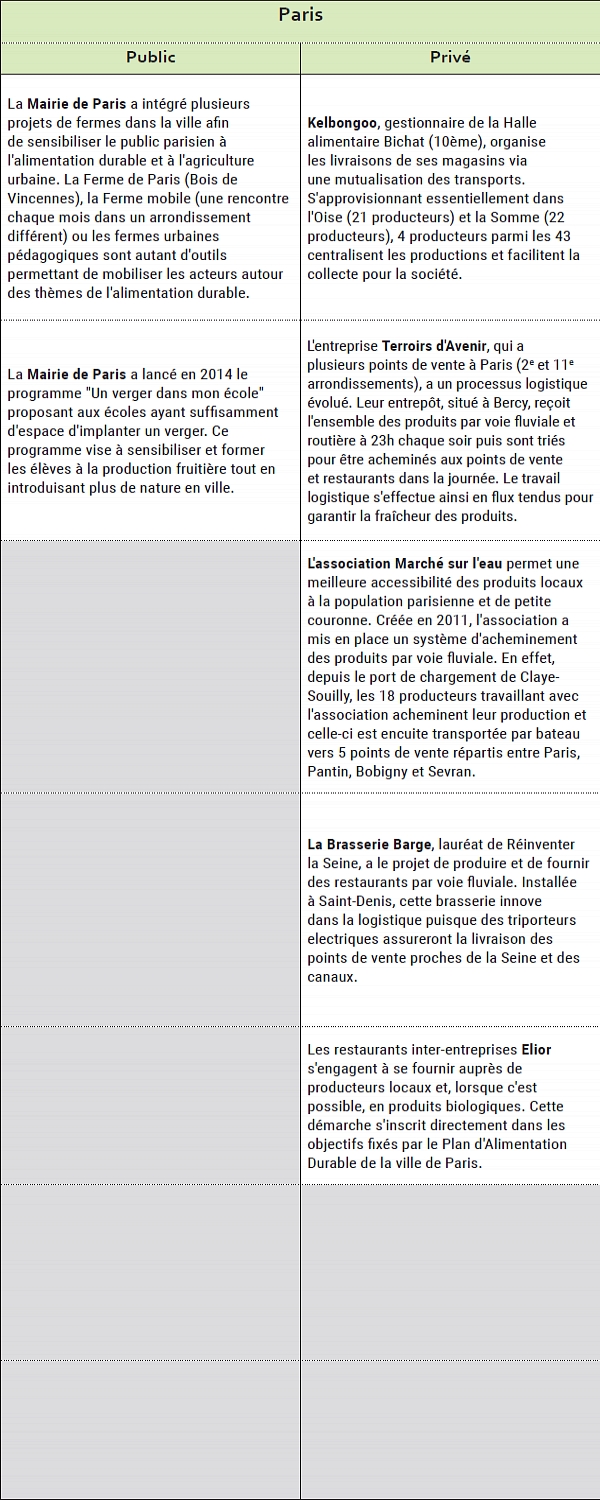

Autres

actions : sensibilisation, économie sociale et solidaire,

logistique... |

|||||||||||

|

|

||||||||||

|

Cette

liste n’a pas vocation à être exhaustive mais

bien à montrer que des opérations sont possibles

et, surtout, qu’elles peuvent coexister et se compléter

l’une avec l’autre. |

|||||||||||

|

|||||||||||