![]() Guide

Plantons local en Île-de-France

Guide

Plantons local en Île-de-France

..Pour

favoriser la biodiversité

(2)

Fleurissons nos pelouses

Plantons des haies

Ce

guide a pour objet de répondre en partie à l'objectif de

soutenir les entreprises qui innovent avec et pour la nature

notamment en faisant connaître et valoriser la filière productrice

de semences et flore locales. Il est également destiné aux

différents acteurs intéressés par

la protection de la biodiversité, aménageurs, gestionnaires,

propriétaires fonciers, qui ont la charge et le souci d’aménager

et de gérer durablement leurs espaces de nature. Il recense, de

façon non exhaustive, les arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes

couvresol, plantes

aquatiques et semi-aquatiques, annuelles, bisannuelles et vivaces issues

du bassin parisien. Vous y trouverez les espèces les mieux adaptées

aux conditions environnementales de la région pour créer

des prairies, haies, bosquets, boisements… et pour végétaliser

les murs et toitures.

| Fleurissons nos pelouses |

||||||||||||||

|

Pas si folles les herbes ! Un espace de pelouse épargné par la tondeuse peut devenir une magnifique prairie riche en fleurs sauvages. Au besoin, l’étrépage - technique qui consiste à décaisser le sol sur quelques centimètres - suffit à la banque de graines du sol pour s’exprimer. Pour des zones où la diversité végétale est faible et présente un intérêt moindre, un réensemencement - ou sur-semis - permettra d’améliorer la richesse floristique. Les plantes sauvages indigènes* sont très attractives pour les papillons, les abeilles et certains coléoptères. Leurs feuilles, leurs tiges ou bien encore leurs racines nourrissent chenilles, criquets ou sauterelles. * voir glossaire en bas de page Prairies fleuries : attention aux mélanges ! De nombreux mélanges de semences vendus dans le commerce sont composés d’une dizaine d’espèces qui favorisent fortement l’abeille domestique, qui n’est pourtant pas l’acteur unique de la pollinisation. Les abeilles solitaires, les papillons, les syrphes ou les coléoptères, comme les longicornes ou la Cétoine dorée sont d’excellents pollinisateurs, qu’il convient de préserver, en leur offrant des sources de nourriture variées. Il est donc nécessaire de choisir des mélanges composés d’une grande diversité d’espèces. En effet, les papillons peuvent être les pollinisateurs exclusifs de certaines plantes, qui dépendent donc entièrement d’eux pour se reproduire : Chèvrefeuille, Valériane... C’est le pompon ! Les fleurs exotiques* - Zinnia, Pavot de Californie... - et les variétés horticoles à fleurs doubles - hybrides souvent stériles -, sont sans intérêt, voire nuisibles aux pollinisateurs. Les étamines des variétés horticoles ont été transformées en pétales, afin de donner plus de volume à la fleur. Ces dernières utilisent alors toute leur énergie à fabriquer une grande corolle et ne produisent que peu ou pas de pollen et de nectar. Les plantes exotiques*, elles aussi, offrent peu de nourriture et aucun gîte pour les insectes locaux. Bien choisir le lieu d'implantation Plusieurs règles sont à suivre pour le développement optimum de la prairie fleurie : le site doit être ensoleillé, protégé des vents dominants et bien évidemment du piétinement ! Le sol doit être pauvre en matière organique, car un excès d’éléments nutritifs favorise les graminées, au détriment des plantes à croissance plus lente. Le gazon, avec modération ! Dans les espaces publics comme privés, le gazon nous offre de formidables espaces récréatifs. Mais doit-il pour autant prendre toute la place ? N’est-il pas préférable de le réserver à certains espaces situés en périphérie directe des bâtiments ? Par ailleurs, le gazon est d’autant plus intéressant sur le plan paysager, lorsqu’il côtoie des espaces de végétation plus élevée, créant des lignes ou des courbes et de belles perspectives. Enfin, pour qu’il ne s’apparente pas à un désert biologique, laissons-le s’habiller de pâquerettes, de trèfles ou autres renoncules ! Varions les plaisirs Des espèces sauvages peuvent tout à fait prendre place aux pieds de plantes cultivées, comme les Tulipes ou les Roses. Certains mariages sont très heureux, lorsque l’on joue sur la complémentarité des couleurs. De plus, les plantes indigènes maintiennent l’humidité et peuvent être répulsives pour certains parasites. Ainsi, le Bugle rampant, la Véronique petit-chêne ou le Lotier corniculé peuvent habiller les massifs de plantes à bulbes, pour y créer de très beaux contrastes. Prenons de la hauteur ! Une pelouse coupée plus haute développe son système racinaire et se trouve ainsi en meilleure santé. D’autre part, les coupes rases favorisent les plantes à rosettes comme le Pissenlit, au détriment des autres plantes à fleurs. Avouez qu’il serait dommage de se priver d’une large palette de couleurs ! Entretien : service minimum ! Contrairement à de nombreuses plantes horticoles, qui ont besoin d’être dopées, les plantes indigènes* ne nécessitent pas d’apports spécifiques, car elles sont adaptées aux conditions climatiques et aux sols de la région. Si le compost peut néanmoins être utilisé au pied de certaines vivaces, aucun engrais ne doit alimenter les prairies fleuries. La fertilisation n’est pas l’alliée des plantes à fleurs ! Le fauchage s’effectue tard, au cours de l’été ou à l’automne, le temps pour les plantes de monter en graines. Laissés quelques jours sur place, pour favoriser le réensemencement, les végétaux sont ensuite exportés pour ne pas enrichir le sol. Toutefois, le fauchage annuel n’est pas indispensable. Il en suffit d’un tous les deux ou trois ans pour éviter le développement d’arbustes ou arbres qui aboutirait à la fermeture du milieu. Les petits chemins tracés à la tondeuse sont à la fois très appréciés des promeneurs, mais aussi de la faune, qui affectionne tout particulièrement les zones de lisière. Suivez la qualité de vos prairies ! Florilèges-prairies a été co-élaboré en 2014 puis lancé en 2015 par le Muséum national d’Histoire naturelle, Plante & Cité, le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, le Département de Seine-Saint-Denis et l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, pour améliorer les connaissances de l’effet des pratiques de gestion sur la qualité écologique des prairies, mais également de la dynamique de l’évolution de ces milieux grâce à un suivi standardisé de la flore des prairies urbaines. Le protocole consiste à recenser 60 espèces dans 10 carrés d’1m² au cœur même de la prairie. Plusieurs outils sont fournis aux gestionnaires : un livret d’accompagnement au protocole, des fiches de terrain complétées d’un guide d’identification des plantes : la Clé des prairies. |

|||||||||||||

| Campanula rapunculus

Bugle rampant |

|

|||||||||||||

Une

coupe haute du gazon (6-8 cm) permet d’économiser

plusieurs tontes, le rend plus résistant à la sécheresse,

limite le développement des mousses et y fait renaître

la vie. |

||||||||||||||

|

Tous

les ans, l’ARB Île-de-France propose des formations

à destination |

||||||||||||||

| Zoom sur quelques espèces pour fleurir vos prairies Engrais

verts |

||||||||||||||

|

Achillée

millefeuille Achillea millefolium Elle doit ce nom à son feuillage découpé si finement qu’il donne l’impression de voir des milliers de petites feuilles. Certains l’appellent aussi sourcil de Vénus ou herbe aux coupures, car elle a la propriété de stopper les saignements. D’après la légende, Achille lui-même l’utilisait pour soigner ses blessés de guerre. Achillea provient du grec Akhilèios qui signifie herbe d’Achille. Nombreux cultivars* |

|

Sauge

des prés Salvia pratensis Outre ses propriétés aromatiques, la sauge des prés est aussi très décorative. Ses fleurs bleues-violettes s’ouvrent par deux lèvres de mai à août. Lorsqu’un insecte s’introduit dans la fleur, il appuie sur sa partie basse. La partie haute se rabat alors sur son dos et le couvre de pollen ! Cette vivace possède de longues racines qui lui permettent de résister à la sécheresse. Nombreux cultivars* |

|||||||||||

|

Coquelicot Papaver rhoeas Porte drapeau de la flore champêtre, le coquelicot, à défaut d’être accepté dans les cultures, trouve sa place dans les zones récemment remuées où le sol est nu. Ses très nombreuses graines - jusqu’à 60 000 pour un seul pied - patientent avant que les conditions ne leur soient favorables. Si le terrain est dégagé, la floraison peut être très spectaculaire ! |

|

Vipérine Echium vulgare Très velue et légèrement épineuse, elle peut atteindre 1 m de haut. La couleur de ses fleurs varie de rose en boutons à bleu-vif à maturité. Il est fréquent de l’observer sur les bords de route. Elle fournit aux abeilles, bourdons et papillons un abondant nectar pendant plusieurs semaines. Certaines osmies - abeilles solitaires - la butinent de façon quasi exclusive ! |

|||||||||||

|

Centaurée

de Debeaux Centaurea decipiens Elle est très appréciée des papillons qui fréquentent régulièrement ses fleurs mauves finement découpées et du chardonneret. Peu exigeante, elle trouve sa place partout et apporte fraîcheur et légèreté. Nombreux cultivars* |

|

Mauve

musquée Malva moschata Cette plante très élégante est héliophile* : recherche une situation très ensoleillée. Elle sera tout à son aise sur un talus sec qu’elle illuminera de ses fleurs rose-pale aux cinq pétales échancrés. Nombreux cultivars* |

|||||||||||

|

Callune

fausse bruyère Calluna vulgaris Ce nom lui vient du grec ancien kallúnô, qui signifie orner, parer, embellir. Ses fleurs offrent aux abeilles un nectar très riche en saccharose. Les chenilles de différents papillons ont pour plante hôte la callune et notamment : l’azuré de l’ajonc (Plebejus argus), le petit paon de nuit (Saturnia pavonia) et la zygène de la bruyère (Zygaena fausta). |

|

Knautie

des champs Knautia arvensis En réunissant dans un même bouquet plusieurs dizaines de petites fleurs, la Knautie des champs a forgé une sorte de super-fleur. Dans cette société hiérarchisée, les fleurs de la périphérie montrent une corolle bien développée tandis que celles du centre sont de vraies naines. Le travail des premières est d’attirer les insectes. Les secondes assurent la formation des graines. |

|||||||||||

|

Bouillon

blanc Verbascum thapsus Cette plante bisannuelle affectionne les milieux secs. Son feuillage très duveteux, lui permet de s’accommoder du manque d’eau. S’il se fait très discret la première année, en ne formant qu’une rosette, il érige l’année suivante une tige florale pouvant dépasser les 2 mètres ! |

|

Mélisse Melissa officinalis Riche en nectar, cette condimentaire, dont les feuilles sentent le citron, possède aussi de remarquables propriétés médicinales. La mélisse est le plus souvent utilisée pour ses vertus calmantes et relaxantes. Nombreux cultivars* |

|||||||||||

|

Primevère

officinale Primula veris Plante de pleine lumière des prés, des talus et des bois clairs, c’est une des premières à fleurir et donc une première source de nourriture pour la faune. Les feuilles et fleurs peuvent être consommées crues ou cuites. |

|

Marguerite

commune Leucanthemum ircutianum La Marguerite est très rustique et peut supporter un stress hydrique. La Mouche de la Marguerite (Tephritis neesii) est inféodée à cette Marguerite. Ses larves se nourrissent des graines en formation, dans le capitule*. |

|||||||||||

|

Origan Origanum vulgare On reconnait son parfum caractéristique d’herbes de Provence, qui sent bon la pizza ! Cette plante très mellifère* est thermophile : elle apprécie les conditions chaudes et ensoleillées. |

|

Luzerne

lupuline Medicago lupulina Vivace, ubiquiste mais préférant les sols calcaires, cette luzerne produit de petites grappes de fleurs jaunes avec des gousses en forme de rein. Mellifère*, elle est utilisée pour le fourrage ou encore pour enrichir le sol. |

|||||||||||

| Zoom sur quelques espèces souvent déconsidérées | ||||||||||||||

|

|

Ortie

Urtica dioica Bien sûr, le moindre contact avec le dessous de ses feuilles libère des substances irritantes. Néanmoins, on lui pardonne très vite ce geste de défense, lorsque l’on fait la liste de ses qualités ! En faisant macérer ses feuilles on obtient un formidable stimulateur de croissance. En les cuisant, elles perdent leurs propriétés urticantes et nous enrichissent en vitamines A, C et en fer. D’autre part, une centaine d’espèces d’insectes sont plus ou moins liés à l’ortie. Parmi elles, on trouve une trentaine de lépidoptères - papillons de jour et de nuit -, dont dix dépendent exclusivement de l’ortie pour leur survie. |

|

Cardère

Dipsacus fullonum Cette plante est également appelée Cabaret des oiseaux, car l’eau de pluie retenue à l’aisselle de ses feuilles attire certains oiseaux, qui viennent s’y abreuver. D’autres, comme le chardonneret élégant, préfèrent picorer ses graines. Au XIXe siècle, ses capitules secs servaient à peigner et non carder la laine. La chenille d’un papillon nocturne, semblable à un gros bourdon (Hemaris tityus), se nourrit de ses feuilles. |

|||||||||||

| Plantons des haies | ||||||||||||||

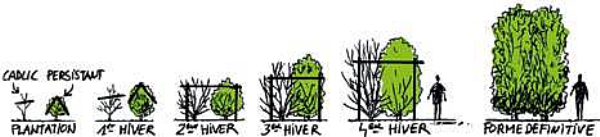

Les haies champêtres présentent de très nombreux avantages : elles sont adaptées aux conditions climatiques locales, protègent du vent, piègent les nitrates et limitent le ruissellement. Elles sont utilisées par la faune comme abri, source de nourriture, lieu de reproduction ou encore comme poste d’affût par les rapaces. Les épineux - Prunellier, Aubépine... - offrent une protection efficace aux oiseaux nicheurs. D’autres espèces - Ronce, Sureau, Fusain… - ont des tiges remplies de moelle, que les abeilles solitaires creuseront pour y élire domicile et déposer leurs larves. Bien plus esthétiques que des haies monospécifiques de conifères, elles offrent une nouvelle palette de couleurs à chaque saison ! Changeons du béton vert Les haies de Thuyas, Cyprès et Lauriers palme sont si denses qu’elles ne permettent pas à la faune de s’y abriter. Ces espèces qui appauvrissent le sol sont souvent affaiblies par des tailles sévères et répétées et deviennent sensibles aux maladies. Les parasites n’ont alors aucun mal à se propager rapidement sur plusieurs mètres linéaires d’une même espèce ! À cela s’ajoute beaucoup d’effort et d’énergie pour tenter de maîtriser ces végétaux à croissance rapide. Et pour couronner le tout, les déchets de taille ne sont pas valorisables, car ils acidifient le sol ou encrassent les conduits de cheminée. Ces

murs sans vie, d’un vert uniforme, ceinturent encore bon

nombre de jardins ou de résidences. La haie taillée Maintenue à 2 m par des tailles régulières, elle peut être utilisée en limite de propriété. Bien évidemment cette haie est constituée d’espèces qui supportent d’être sévèrement rabattues. Les produits de taille sont, à l’inverse des Thuyas ou Cyprès, utilisables en paillis. L’alternance de végétaux à feuillage caduc, persistant - Houx, Troène - ou marcescents* - Hêtre, Charme - permettra de conserver un aspect brise-vue en hiver. Entretien : un ou deux ans après la plantation, il sera nécessaire de rabattre les arbustes d’un tiers, voire de la moitié de leur taille, afin de densifier le feuillage à la base de la haie. Par la suite, chaque année, l’opération se résume à une taille de forme. La haie libre Plantés sur 2 rangs, en quinconce, les végétaux peu taillés offrent une floraison abondante et une grande variété de baies. Préférez des jeunes plants à racines nues - 60 à 80 cm de hauteur -, plus vigoureux. N’oubliez pas de pailler le sol la première année pour limiter la concurrence des herbacées et de conserver l’humidité aux pieds des arbustes. Bordez la haie d’une zone fauchée ou d’un massif de fleurs pour créer une mosaïque d’habitats - ou niches écologiques - pour la faune. Taillez de fin août à décembre, afin de ne pas gêner la nidification des oiseaux. Enfin, rassemblez les feuilles mortes au pied de la haie pour dynamiser l’activité biologique du sol et offrir un abri aux espèces qui hivernent ; exemple : hérisson. Entretien : si l’espace le permet, il se limite à éclaircir les couronnes des arbres et arbustes, si le besoin s’en faisait sentir. Cela consiste à réduire le volume de la haie en coupant quelques branches au niveau des ramifications, tout en respectant le port naturel de l’arbre. Le bal des couleurs En février-mars, le Noisetier est le premier à ouvrir la danse, en arborant ses précieux chatons. Il est rapidement suivi par les Saules, puis le Cornouiller mâle, qui fait apparaitre de discrètes mais somptueuses fleurs jaunes. Le Prunellier, quant à lui, se couvre de fleurs dès le mois suivant. En mai, c’est autour de l’Aubépine, des Viornes et du Sureau de se parer de blanc, tandis que l’Églantier offre ses fleurs roses aux butineurs. Au milieu de l’été, l’envoûtant parfum du Chèvrefeuille vient s’ajouter à cette féérie de couleurs. Août et septembre voient murir les fruits du Sureau et les premières noisettes. L’automne apporte une incroyable collection de baies : couleur d’olive mûre pour celles du Troène et pour les Cornouilles, rouge vif pour celles de la Viorne obier ! Elles ont fort à faire pour concurrencer les fruits roses et oranges apparus sur le Fusain. Les baies bleues du Prunellier sont les dernières à arriver à maturité. Quant au Lierre, il offre aux pollinisateurs leurs dernières fleurs de la saison. Les rameaux pourpres du Cornouiller et le feuillage violacé du Fusain contrastent avec le tapis jaune-orangé de feuilles tombées au sol. En décembre et janvier, celles du Charme restent accrochées aux branches. Enfin, les fruits du Lierre et du Houx, posés sur un feuillage vert luisant, ferment cette valse à mille temps, qui ne cessera jamais de nous émerveiller ! |

|

|||||||||||||

|

Zoom sur quelques espèces de haies |

||||||||||||||

| Les

Viornes Mise en garde : il existe de très nombreux cultivars* des deux espèces suivantes, indigènes* dans le Bassin Parisien. |

||||||||||||||

|

Viorne

Lantane Viburnum lantana Ses feuilles ovales sont épaisses et velues sur le dessous. Ses multiples fleurs blanches forment d’élégants bouquets aplatis. Ses fruits d’abord verts, prennent une couleur rouge, puis noire. Les oiseaux en raffolent. |

|||||||||||||

|

Viorne

Obier Viburnum opulus Une floraison blanche et parfumée au printemps, des teintes flamboyantes à l’automne, des baies très recherchées par les oiseaux en hiver, autant de raison de planter la Viorne obier ! À condition toutefois de ne pas la confondre avec une variété horticole et stérile comme la célèbre boule de neige. |

|||||||||||||

|

|

Héliophile

: Marcescent

: Mellifère

: |

|||||||||||||

|

||||||||||||||

Cetonia

aurata © Saitis-Observateur / SPIPOLL

Cetonia

aurata © Saitis-Observateur / SPIPOLL