![]() Guide

Plantons local en Île-de-France

Guide

Plantons local en Île-de-France

..Pour

favoriser la biodiversité

(1)

Introduction

Plantons

dans les bois

Plantons les pieds dans l'eau

Ce

guide a pour objet de répondre en partie à l'objectif de

soutenir les entreprises qui innovent avec et pour la nature

notamment en faisant connaître et valoriser la filière productrice

de semences et flore locales. Il est également destiné aux

différents acteurs intéressés par

la protection de la biodiversité, aménageurs, gestionnaires,

propriétaires fonciers, qui ont la charge et le souci d’aménager

et de gérer durablement leurs espaces de nature. Il recense, de

façon non exhaustive, les arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes

couvresol, plantes

aquatiques et semi-aquatiques, annuelles, bisannuelles et vivaces issues

du bassin parisien. Vous y trouverez les espèces les mieux adaptées

aux conditions environnementales de la région pour créer

des prairies, haies, bosquets, boisements… et pour végétaliser

les murs et toitures.

|

Introduction Ce guide a été élaboré pour augmenter significativement la proportion de plantes indigènes* sur les espaces publics mais également sur les espaces parapublics et privés. Il vise à préserver la diversité biologique en limitant l’utilisation d’espèces non adaptées ou exotiques*, et propose une palette végétale :

*

voir glossaire en bas de page |

||||||||||||||||||||

|

Identifiez

la flore francilienne avec Florif... |

Laissons pousser ! Avant

de chercher quelles espèces semer ou planter à un

endroit donné, il est nécessaire de s’interroger

quant à la nécessité ou non d’une telle

intervention. Il existe bien évidemment un entre-deux, le semis ou l’installation de quelques plantes sur un sol nu peut servir de catalyseur au développement d’espèces spontanées*. |

|||||||||||||||||||

|

Suite au recensement des outils existants pour identifier la flore en Île-de-France et afin de répondre à un besoin réel, l’Agence régionale de la biodiversité* en Île-de-France a souhaité créer un outil électronique d’aide à la détermination afin d’optimiser l’identification et surtout la connaissance de la diversité floristique du territoire. Cet outil concerne toutes les plantes vasculaires spontanées* franciliennes, soit 1600 espèces. Il est constitué d’un site internet utilisable en mode connecté et de sa déclinaison en application mobile - Smartphone, tablette - disponible gratuitement sur les systèmes Android et IOS. florif.fr |

|

|||||||||||||||||||

|

|

Quelle plante choisir ? Ce guide n’exclut pas la collaboration nécessaire avec des écologues et des paysagistes pour le choix des végétaux, en vue par exemple de la création ou de la restauration de milieux... En effet, les mécanismes d’interrelation entre les êtres vivants sont complexes et ne peuvent se construire en piochant simplement dans la liste. Pépinière Châtelain dans le Val-d’Oise © Jonathan Flandin La prise en compte du degré de fréquentation du public, de ses usages et de ses attentes est une première étape. Par exemple, les plantes toxiques comme la Digitale, allergisantes comme le Bouleau, le Frêne, ou encore les saules sont déconseillées dans les cours d’école et les lieux confinés. Ensuite, le contexte paysager, les conditions locales d’humidité, d’ombrage, de pente, de nature des sols en place, des végétaux déjà présents ou à proximité - y compris le potentiel issu de la banque de graines du sol -, sont autant de facteurs à considérer pour réussir les plantations. Enfin, la gestion qui sera nécessaire au maintien de la communauté de plantes installée doit aussi être prévue pour assurer sa pérennité dans le temps. |

|||||||||||||||||||

|

Où trouver des plantes ? Il est conseillé d’utiliser dans la mesure du possible des plantes avec une traçabilité locale. Pour cela, les marques Végétal local et Vraies Messicoles permettent de garantir que les plantes proviennent d’une région écologique donnée avec une diversité génétique locale et un renouvellement régulier des semences (voir encadré ci-dessous). N’hésitez pas à vous enquérir auprès des marchands de la provenance de leurs plants si elle vous est incertaine. Pensez à indiquer le nom scientifique des espèces lors des commandes aux pépiniéristes qui est plus précis qu’un nom vernaculaire*. Ce dernier pouvant être associé à plusieurs espèces différentes. Jardins Abbé-Pierre - Grands-Moulins, Paris (XIIIe) © Jonathan Flandin Si

possible, renseignez-vous sur les cultivars* qui vous sont proposés,

car ce sont souvent des plantes qui ont été sélectionnées

pour des caractéristiques esthétiques comme la hauteur

de la plante, les couleurs et formes des feuilles, la durée

de floraison, les formes, couleurs et dimensions des fleurs… |

|||||||||||||||||||

| La marque collective Végétal Local apparue en 2015, vise à garantir la provenance de végétaux d’espèces indigènes. Il permet ainsi, pour les espèces de fleurs sauvages, d’arbres ou d’arbustes que l’on trouve localement, de garantir qu’ils proviennent d’une région écologique donnée avec une diversité génétique locale et un renouvellement régulier des semences. Végétal local garantit pour les plantes, les arbres et les arbustes sauvages bénéficiaires : |

|

|

Diversifier pour favoriser la biodiversité Afin d’assurer le développement et le maintien d’une diversité de milieux et d’espèces à l’échelle d’une commune, il convient d’éviter la répétition en installant les mêmes mélanges d’espèces aux différents coins de la ville. Il est important de diversifier les ambiances, les strates - herbacées, arbustives et arborescentes - et les espèces au sein de chaque espace de nature. |

|||||||||||||||||

|

À

gauche : Bleuet ornemental À droite : Bleuet sauvage |

|||||||||||||||||||

|

Retrouvez

la liste des espèces bénéficiant de la marque

par région d’origine ainsi que celle des producteurs sur le site la marque : vegetal-local.fr |

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

|

L’arbre isolé ou d’alignement Un port majestueux, un feuillage attrayant et changeant au fil des saisons, une floraison dense ou précoce, un parfum envoûtant… autant de raisons pour choisir de planter un arbre. Ce dernier pourra alors créer un point d’accroche dans le paysage, permettre une meilleure intégration du bâti ou offrir une fraîcheur parfois salvatrice. L’arbre offre un site de nidification à de nombreuses espèces d’oiseaux. En ville, la faune et la flore herbacée apprécient tout particulièrement les alignements d’arbres qui servent de zones d’étape, pour faire des escales entre deux parcs urbains. Alignement

d’arbres à Paris Dans le cas d’un alignement, il est recommandé de diversifier les essences plantées afin d’éviter par exemple la propagation de maladies et d’offrir des habitats ou des ressources variés aux animaux. |

|

|||||||||||||||||||

|

En plaine, les feuillus sont les essences les mieux adaptées à notre climat et aux types de sols. Ils apportent de l’ombrage en été, mais laissent passer les rayons du soleil à la saison froide, après la chute des feuilles. Planté près d’un bâtiment, en tenant compte du développement de sa couronne, le feuillage agit ainsi comme une véritable climatisation naturelle. |

||||||||||||||||||||

|

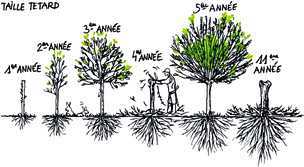

Le saule têtard : un refuge pour la biodiversité ! L’aspect

si particulier des arbres têtards est le résultat d’un

étêtage régulier des arbres permettant la repousse

de rejets. |

|

Conséquence

de ces tailles répétées, Saule têtard © Gilles Lecuir |

||||||||||||||||||

|

Promenons-nous dans les bois Les bosquets constituent un élément structurant du paysage de nos villes et villages. Ils sont composés d’arbrisseaux, d’arbustes et d’arbres de haut-jets. Ces différentes strates de végétation, associées à la diversité des essences utilisées font du bosquet un milieu de vie riche. Il constitue une zone refuge dans lesquelles les petits mammifères et les oiseaux pourront se réfugier. Avec le temps d’autres espèces pourront s’installer - plantes de sous-bois, lianes, mousses, champignons, fougères… -, augmentant la diversité floristique et les capacités d’accueil de la faune. Les arbres, arbustes et arbrisseaux sont à espacer de 2,5 m à 3 m. Les arbres de hauts jets, en se faisant concurrence pour la lumière, s’élagueront naturellement. Ces arbres et arbustes sont donc conduits en forme libre. Une taille douce peut toutefois se justifier sur les arbres isolés des parcs ou ceux utilisés en alignement. |

Quelques conseils Dès

que le tronc a atteint Répéter

annuellement l’élagage, |

© Boris Transinne |

||||||||||||||||||

|

Une action qui va porter ses fruits ! La

floraison des fruitiers, souvent spectaculaire, donne un caractère

champêtre à l’espace aménagé et

offre des fruits succulents à qui veut les déguster.

Lorsque la surface le permet, privilégiez les arbres dits

hautes tiges - couronne à partir d’1,80 m - ou demi-tiges

: branches portées par un tronc d’1,20 m à 1,60

m. Ces arbres offriront, en plus de leurs fruits, le gîte

et le couvert à une faune variée. |

Bosquet en milieu agricole © Maxime Zucca |

|||||||||||||||||||

| Idées reçues sur le lierre Le lierre n’est pas une menace pour les arbres. Bien au contraire ! De nombreuses études prouvent que son action est bénéfique pour l’arbre qui le porte. © Hedera helix De plus, sa floraison attractive et tardive pour les pollinisateurs, ses fruits appréciés des oiseaux - à une période où les sources de nourriture sont rares -, son feuillage persistant et touffu, font du lierre un véritable habitat offrant caches et ressources alimentaires pour de nombreuses espèces. |

|

Zoom

sur quelques espèces de bois et de bosquets |

||||||||||||||||||

|

Tilleul

à petites feuilles

Tilia cordata |

|

|||||||||||||||||||

| Hêtre

Fagus sylvatica Fagus signifie manger en grec par allusion à son fruit - le faîne - comestible, mais le Hêtre a d’autres propriétés culinaires. Le fruit a tendance à se bonifier avec le temps de par l’huile qu’il renferme. |

|

|||||||||||||||||||

| Chêne

pédonculé

Quercus robur Les geais sont probablement parmi les acteurs les plus efficaces de la dispersion des glands sur une longue distance. Ces oiseaux privilégient les glands allongés du chêne pédonculé viables, aptes à la germination. Ils les déposent au milieu de clairières dans des caches espacées, recouvertes de terre et de débris végétaux. On estime qu’un geai peut annuellement propager 2 000 à 3 000 glands. |

|

|||||||||||||||||||

|

Plantons les pieds dans l'eau |

||||||||||||||||||||

|

Les prairies humides Ces prairies jouent un rôle fondamental dans le cycle de l’eau et notamment dans son épuration avant qu’elle ne rejoigne les nappes phréatiques franciliennes. Elles régulent les inondations et sont un maillon essentiel du maintien de la biodiversité*. Ces zones humides ont très fortement régressé au cours du siècle dernier et avec elles tout le cortège d’espèces qui leurs sont inféodées. Aussi, il est primordial de conserver tout espace enherbé, plus ou moins régulièrement inondé, par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique. La flore spontanée* des prairies humides est très variée et richement colorée. Elle est le résultat de multiples facteurs : topographie, sol, niveau de la nappe phréatique, microclimat... Il est primordial de ne pas enrichir le milieu - apport d’engrais - sous peine de voir s’effondrer cette diversité floristique au profit de quelques plantes communes. Les zones réaménagées, en légères dépressions - cuvette - ou dont le toit de la nappe phréatique est proche du niveau du sol, sont propices à un réensemencement et à la plantation d’espèces indigènes dites hygrophiles*. |

|

Iris pseudacorus |

||||||||||||||||||

|

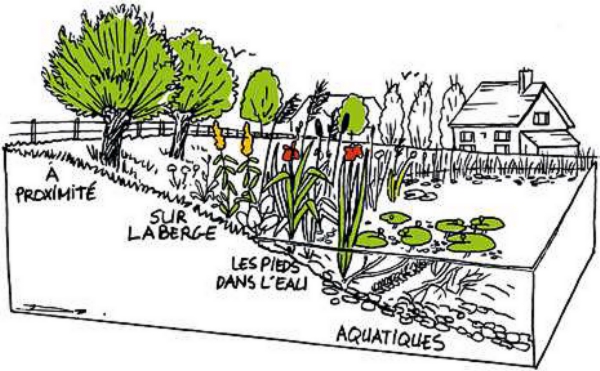

Les ripisylves* Dans

les zones humides, la végétation s’installe

selon un gradient d’humidité, depuis le haut des berges

jusque dans l’eau, en fonction des besoins de chaque espèce. Schéma

d’une mare L’esthétique sera alors un élément à considérer, tout comme l’écologie de la plante, son intérêt pour la faune aquatique par exemple, le choix des espèces doit être réfléchi conjointement par les paysagistes et les écologues. Le Saule, l’Aulne et le Frêne poussent naturellement le long des cours d’eau et sont à favoriser. Avec l’aide des arbustes et de la végétation herbacée, ils assurent le maintien des berges et améliorent la qualité de l’eau. Par endroit, cette ceinture végétale peut être fauchée 1 à 2 fois par an pour favoriser la vue et valoriser une perspective. |

|

|||||||||||||||||||

|

Bienvenue mesdemoiselles ! L’intérêt social et paysager d’une mare est indéniable. Véritable miroir reflétant le ciel et la végétation alentour, cette oasis de fraîcheur est une invitation à la détente et au bien-être. La mare vient agrémenter nos jardins et espaces verts et attirer la vie. En effet, à la lisière de l’eau et de la terre, la mare conjugue les richesses biologiques des milieux aquatique et terrestre. Refuge, lieu de nourrissage et de reproduction, elle est le milieu indispensable à une majorité de libellules et d’amphibiens. |

Calopteryx splendens © Jean-Pierre Delapré |

Idées reçues sur les moustiques Les moustiques ne prolifèrent pas aux abords d’une mare, tout simplement parce que bon nombre de ses habitants en sont friands ! En revanche, une faible quantité d’eau stagnante, dans une cannette de soda présente au sol, suffit à alimenter un quartier en insectes piqueurs : aucun prédateur ne s’aventure dans ces boîtes. |

||||||||||||||||||

|

Avant

de creuser une mare, il est préférable de choisir

un emplacement plat, avec un ensoleillement d’au moins 5

ou 6 heures par jour et distant des grands arbres. Il est indispensable

de créer des pentes douces - pour éviter qu’elle

ne devienne un piège pour la petite faune - avec un profil

en paliers - pour faciliter l’installation des plantes -et

de bannir l’utilisation de bâches plastiques pour

l’imperméabilisation. L’argile peut être

utilisée pour réaliser une étanchéité

plus naturelle. Une zone plus profonde - environ 80 cm

- permet aux animaux de trouver refuge en cas de variations brutales

de température. Certains s’y enfouiront pour hiberner,

sans risques d’être atteints par le gel. Enfin, n’importez

pas d’amphibiens, la loi l’interdit. Mais de manière

plus générale, n’introduisez pas d’espèces

animales dans les mares, elles y emménageront d’ellesmêmes,

si le milieu leur convient. |

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

|

Succise

des prés De juillet à octobre ses belles fleurs bleuviolacée, qui s’épanouissent au bout d’un long pédoncule, attirent de nombreux insectes. Elles sont regroupées en une sphère d’où dépassent nettement les anthères* des étamines. Elle est la plante hôte de la Chenille du Damier de la Succise, papillon aujourd’hui disparu de la région. |

|

Épilobe

hérissée Ce nom lui a été donné en référence aux nombreux poils qui parcourent sa tige. Ses fleurs rose-pourpre s’épanouissent de juin à septembre. Ses graines, surmontées de longues aigrettes, ont servi à confectionner des mèches de chandelles, mais n’ont pas réussi à remplacer le coton ! Cette plante mellifère est réservée aux grands terrains, car sa souche rampante lui permet de former rapidement de grandes colonies. |

|

|||||||||||||||||

|

Reine

des prés Nectarifère, elle est visitée par les abeilles et les coléoptères. Cette plante possède mille vertus ! Ses racines et feuilles servaient autrefois de condiment, alors que ses fleurs étaient utilisées en gelée, confiture, sirop, bière, vins ou vinaigres. Séchée, elle parfumait le linge dans les armoires. Elle est à la fois vermifuge, digestive, dépurative et diurétique. Enfin, l’acide qu’elle contient est chimiquement identique à celui du saule blanc, dont on a fait l’aspirine ! On comprend pourquoi cette plante était sacrée aux yeux des druides. |

|

Grande

consoude Le terme consoude apparu vers 1265 provient de ses vertus à cicatriser les plaies et à consolider les fractures. Elle possède bien d’autres usages médicinaux, connus depuis l’Antiquité ! Très esthétique, elle agrémente les jardins. Son purin renforce les plantes, favorise leur développement et stimule la flore microbienne du sol. Elle a un fort potentiel nectarifère, d’ailleurs les bourdons ne s’y trompent pas et sont si pressés d’accéder au nectar, qu’ils percent un trou à la base de la corolle. Les abeilles à langue courte peuvent alors également y accéder ! |

|

|||||||||||||||||

|

Les saules |

||||||||||||||||||||

|

Saule

blanc Il est très décoratif par son feuillage au revers argenté et ses rameaux souples. C’est un arbre de grande taille, mais que l’on peut aisément contenir, en le taillant en têtard. Ses rameaux sont utilisés pour produire de l’osier. |

|

Il

existe plus de 70 espèces de saules en Europe, 350 dans le

monde. En s’hybridant très facilement, ils rendent

la tâche d’identification difficile aux botanistes.

C’est parmi eux que l’on trouve le plus petit arbre

au monde : 2 cm de haut ! Leur floraison en chatons est à

la fois esthétique et utile, car ces derniers sont très

mellifères*. |

||||||||||||||||||

|

Saule

des vanniers Aussi appelé Vime ou Osier vert, ses rameaux peuvent être utilisés en vannerie. La taille en têtard permet de favoriser la pousse de rameaux nécessaires notamment à la confection de paniers. |

|

Menthe aquatique Mentha aquatica Présente sur les berges humides, cette plante aux fleurs mauve-lavande très nectarifères, attire de nombreux insectes. Ses feuilles sont très appréciées des femelles de Tritons qui les replient sur leurs œufs. Pour éviter qu’elle ne colonise de trop grandes surfaces, la culture en panier peut s’avérer nécessaire. Nombreux cultivars*. |

|

|||||||||||||||||

|

Populage

des marais Cette vivace du bord des eaux et des berges, possède des feuilles en forme de coeur, d’un vert brillant. Ses fleurs jaunes, ressemblant à celles des boutons d’or, apparaissent au printemps et peuvent illuminer la zone humide jusqu’à l’été. Nombreux cultivars*. |

|

Salicaire Lythrum salicaria Ses fleurs magenta s’épanouissent en longs épis - 25-30 cm - du milieu de l’été au début de l’automne. Ses graines sont très lourdes et ne peuvent donc pas être disséminées par le vent. Malicieuse, la plante a donc rusé : avec l’humidité de l’air, les graines libèrent un mucilage* abondant leur permettant de se coller au plumage des oiseaux. |

|

|||||||||||||||||

|

Anthère

: |

Espèce

spontanée

: Mellifère

: |

|||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||