![]() Étude

Les mobilités émergentes,

Étude

Les mobilités émergentes,

trottinettes, scooters et vélos en partage

Profils, pratiques, attentes à partir d'une enquête

réalisée auprès d'utilisateurs

(2)

Les résultats de l’enquête réalisée

auprès de 11 200 utilisateurs

Qui sont les usagers ? Quels déplacements sont

couverts ?

Quels sont les motivations et les freins ? Quel mode de déplacements

aurait été utilisé ?

Conclusion(s)

Les

mobilités urbaines ont profondément évolué

en peu d’années, offrant une plus grande diversité

de services. Au diptyque voiture personnelle-transports en commun,

se substitue désormais un riche panel de propositions de déplacements

permettant de réaliser

des gains de temps significatifs pour parcourir de courtes distances.

Avec une mobilité très forte - 8,8 millions de déplacements

internes

à Paris en 2018 - et des portées courtes - 72 % des déplacements

font moins de 2 kilomètres, 92 % moins de 5 kilomètres -,

Paris représente

un espace d’expérimentations de premier ordre pour les nouvelles

mobilités. Les premiers résultats de l’Enquête

Globale de Transport

de 2018 viennent d’ailleurs renforcer cette observation en soulignant

l’intensification des déplacements internes à Paris

depuis 2010 :

+ 10 %. Forts de ces constats, les opérateurs privés ont

ainsi déployé dès 2016, avec Cityscoot d’abord,

une offre en mobilités

alternatives et surtout en free-floating, sans station d’attache.

| Qui sont les usagers ? Free-floateur, qui es-tu ? 58

% des usagers ont moins de 35 ans, la proportion de femmes atteint

36 %. Ces ratios sont comparables aux moyennes observées

pour Vélib’ : 32 % de femmes et 56 % de moins de

35 ans. Ils ne sont pas très éloignés non

plus du dernier bilan établi pour Autolib’, qui

comptait 38 % de femmes parmi ses abonnés longue durée

et une moyenne d’âge toutefois supérieure,

établie à 38 ans. Cette moyenne d’âge

plus élevée qui s’explique par la nécessité

de détenir un permis de conduire pour les usagers d’Autolib’. Des nuances importantes sont malgré tout repérables selon les modes :

Ces éléments mis bout à bout constituent des marqueurs sociaux intéressants. Ils valident l’hypothèse de pratiques distinctes selon les groupes sociaux et les genres. Néanmoins, les nouveaux entrants, apparus à l’occasion des grèves de transports, ont modifié substantiellement le profil habituel des utilisateurs. L’intrant grèves sera analysé plus loin et permettra de distinguer les usagers habituels dont la pratique est choisie, des utilisateurs qui ont été contraints par la grève de trouver des solutions pour se déplacer. Le vélo en flotte libre a conquis rapidement les grandes métropoles, rencontrant un besoin non comblé d’offres en déplacements alliant le libre-service, l’absence de contingences liées à l’entretien, au risque de vols et de dégradations, la non-nécessité de disposer d’un local dédié à l’accueil de l’engin. Autant d’atouts qui ont démontré leur importance dans les grandes métropoles en séduisant un public plutôt composé de jeunes actifs ou d’étudiants, provenant majoritairement, mais pas toujours, de milieux sociaux aisés et diplômés du supérieur. Précautions liminaires Une attention particulière est attirée sur le calendrier de diffusion de cette enquête. Au moment de son lancement, les premiers mouvements de grève liés au projet de réforme des retraites s’engageaient. Ils ont duré pendant toute la période de mise en ligne du questionnaire et ont pu perturber certaines pratiques habituelles. Pour limiter les biais dans l’interprétation des résultats, deux questions supplémentaires ont été introduites. Elles sont relatives aux grèves qui ont impacté les transports en commun, et permettent de séparer la clientèle habituelle des usagers fraîchement convertis à ces services en raison de la grève. Ces circonstances exceptionnelles ont conduit deux opérateurs sur les 12 contactés à ne pas diffuser l’enquête : CIRC et B-Mobility. L’Apur considère que ces évènements introduisent certes une perturbation, mais qu’ils permettent également de mesurer un facteur que nous n’avions pas initialement envisagé d’expertiser : le taux de recours à ces engins pendant les périodes de dysfonctionnement des modes de transports majoritaires. Ces résultats permettent de révéler le profil du public qui pourrait être vulnérable à ces dispositifs de déplacement. |

|

|||||||||||

|

Des

usagers

Scooter

Cityscoot, Paris, avril 2018 |

|||||||||||

Trottinette Bird, octobre 2019, Paris © Bird |

||||||||||||

|

Menée

pendant le mouvement social contre la réforme des retraites,

l’enquête a permis de distinguer les profils |

||||||||||||

|

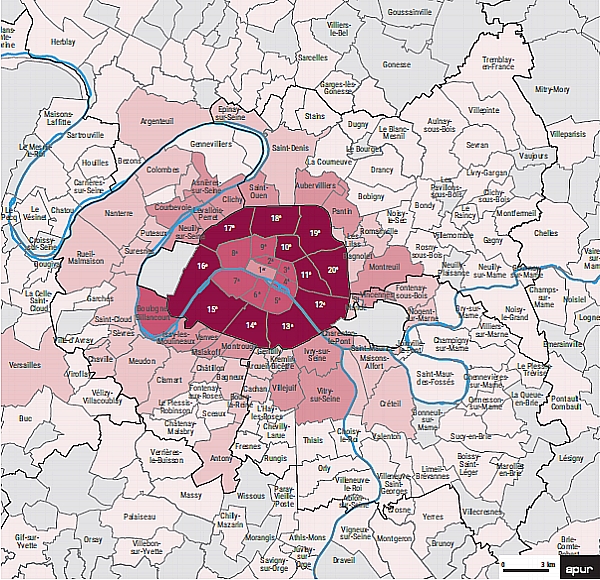

Un lien étroit entre zone opérationnelle des services et lieux de résidence des répondants 72

% des usagers ayant indiqué leur lieu de résidence

sont domiciliés à Paris. Cette polarisation très

forte est corrélée aux périmètres

géographiques de ces services, quasiment tous limités

à l’intérieur du périphérique.

Aujourd’hui, seuls Lime, CityScoot et Vélib’

ont une zone opérationnelle plus large. Parmi les répondants, 3 usagers sur 10 résident hors Paris, dont une bonne partie dans les Hauts-de-Seine. La représentation brute du nombre de répondants à la commune illustre un centre de gravité de la demande plutôt centré vers l’ouest. Trottinette Tier, Pont Alexandre III, 2019, Paris (VIIIe) © Tier Mobility Si l’on ramène cette demande brute au poids de la population, le gradient évolue vers le centre de la capitale et vers les arrondissements les plus dotés en termes de capital économique, avec une surreprésentation des 4 premiers arrondissements parisiens ainsi que des VIIe, VIIIe, et surtout IXe et Xe arrondissements. Cette observation rejoint celle issue de l’étude Observatoire des mobilités émergentes réalisée en 2019 par l’ObSoCo, qui montrait que les résidents des arrondissements centraux - du Ier au XIe arrondissements - avaient un recours plus élevé aux objets de glisse urbaine que ceux des autres groupes d’arrondissements. Les

spécificités spatiales de la pratique permettent

de nuancer les performances brutes des territoires - nombre de

répondants à la commune -, en rapportant la part

de répondants au poids démographique du territoire.

Elle permet d’offrir une lecture indiciaire des usages,

montrant les communes les plus vulnérables à ces

modes de déplacement. Appelé ici indice de représentation,

il montre par exemple que si le XVe arrondissement regroupe le

maximum de répondants au questionnaire, ce score brut ne

le place pas pour autant parmi les arrondissements à forte

réceptivité en matière d’usage de ces

modes partagés en free-floating au regard du poids de la

population. En

petite couronne, une vingtaine de communes se détachent

par le nombre de répondants. Ensemble, elles totalisent

1 060 utilisateurs, ce qui correspond à 57 % du total des

répondants de la petite couronne, pour 28 % de la population

totale de ce territoire. Un usager de petite couronne sur cinq

réside dans l’une des quatre communes suivantes :

Boulogne-Billancourt, Levallois- Perret, Issy-les-Moulineaux ou

encore Clichy-sur-Seine. Elles forment un anneau autour de Paris dans lequel le recours aux modes partagés en free-floating est 2 fois supérieur à ce qui serait attendu du fait de son poids démographique. La polarisation de la pratique est donc forte, la dissymétrie spatiale est marquée, et les contributions relatives des territoires très clivées. Hors Paris, les communes les plus surreprésentées dans l’usage des engins en free-floating sont les communes directement limitrophes à Paris, et tout particulièrement l’arc allant de Clichy-sur-Seine à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Le deuxième rideau de communes de la métropole du Grand Paris est sous-représenté parmi les répondants, à l’exception d’Asnières-sur-Seine, de Romainville ou encore d’Alfortville. |

Nombre de répondants par commune / arrondissement

Source

: enquête Apur menée du 29 novembre 2019 au 20 janvier

2020 base répondants : 9 296, |

|||||||||||

| Hors

Paris, l’arc ouest, allant de Clichy à Montrouge, est surreprésenté parmi les répondants. |

||||||||||||

| Quels déplacements sont couverts ? | ||||||||||||

|

Au cours de la journée d'enquête, pour chacun des déplacements, indiquez le motif à l'origine - domicile, travail... - et le motif à destination : travail, loisirs...

|

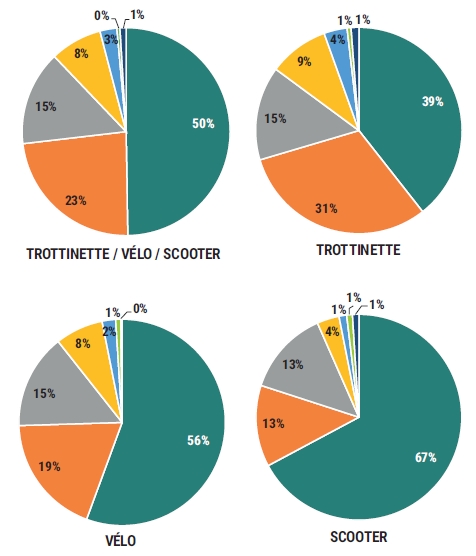

Les déplacements liés au travail, clé de voûte de la demande Le

travail reste le premier motif de recours aux engins en free-floating,

avec 50 % des répondants signalant l’utiliser le

plus fréquemment sur un parcours domicile-travail ou travail-autres. … avec cependant des nuances importantes selon le mode choisi Au

vu des résultats, le scooter en free-floating est un véritable

mode de déplacement lié au travail : 67 %. Si la

composante travail est également forte pour le vélo

en free-floating - 56 % -, la composante loisirs n’est

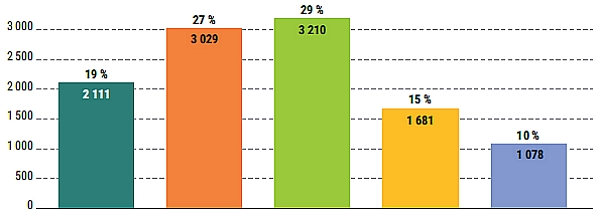

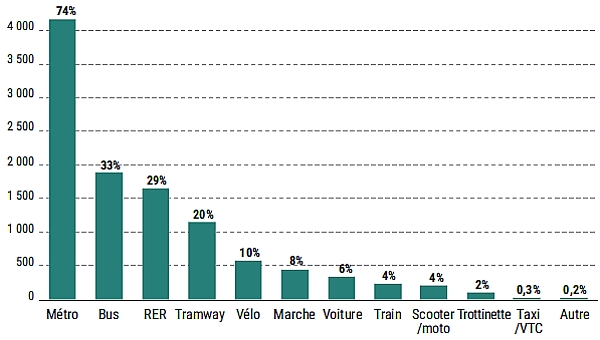

pas négligeable dans son recours : 19 %. Source : enquête Apur, menée du 29 novembre 2019 au 20 janvier 2020, base répondants : 10 957 Un recours régulier ou occasionnel… L’usage

quotidien est plutôt faible puisqu’ils sont 19 % à

indiquer avoir recours tous les jours à des engins en partage. Présents

depuis plusieurs années dans la capitale, les vélos

et les scooters partagés ont fidélisé une

clientèle qui utilise quotidiennement ces engins - respectivement

30 % et 32 % -, malgré un coût qui pourrait être

jugé prohibitif pour les scooters. Source : enquête Apur, menée du 29 novembre 2019 au 20 janvier 2020, base répondants : 11 109 …qui intervient en complément des offres proposées Pour

5 580 répondants, l’usage de ces engins est associé

à d’autres modes de déplacements. Pour l’autre moitié des enquêtés, c’est le seul mode de transport utilisé pour les motifs de déplacements les plus fréquents. Le travail reste le premier motif de recours aux engins en free-floating. Près d’1/3 des déplacements en trottinettes motivés par la dimension loisirs. Un

free-floateur optimise son temps de parcours et

|

|||||||||||

|

À quelle fréquence utilisez-vous ce mode de transport ? |

||||||||||||

| Quels sont les motivations et les freins ? | ||||||||||||

| Les principales motivations citées À

la question de savoir ce qui a incité le répondant

à utiliser l’engin en free-floating, les réponses,

à choix multiples, font émerger, en premier lieu,

les gains de temps obtenus ou attendus du fait de cette utilisation.

C’est la rubrique qui remporte le plus grand nombre de suffrages,

loin devant les autres raisons évoquées. Campagne publicitaire Cityscoot © Cityscoot, Guillaume Kurkdjian Parmi les 172 réponses rattachées à la catégorie autre et nécessitant des précisions, les résultats les plus fréquents portent sur :

Ces

formules répondent aussi à un besoin de désaliénation

face à la possession et aux contraintes qui lui sont associées

: bénéficier d’une place ou d’un local

à proximité de son domicile, entretenir l’engin,

organiser le retour quand on a fait l’aller, disposer d’une

place de stationnement, s’occuper de l’avitaillement

de l’engin. Les valeurs surinvesties par les usagers d’engins en free-floating par rapport à la moyenne, varient selon le mode choisi :

Les principaux freins cités Les

pratiques de déplacement en plein air sont bien sûr

très vulnérables aux conditions météorologiques.

C’est donc le critère qui recueille le plus grand

nombre de réponses de la part des personnes enquêtées. L’absence de voies dédiées est signalée par 24 % des répondants comme un frein. Si les conditions climatiques constituent un facteur non réductible, le risque d’accident et le coût sont des leviers sur lesquels les acteurs, publics comme privés, peuvent en revanche agir. Tous ces critères sont également perméables au type d’engin sollicité. C’est ce que nous rappellent les extractions ci-dessous, qui hiérarchisent les critères les plus contraignants selon les modes. Calculés selon un indice de surreprésentation, ils permettent d’échapper à une simple lecture en structure des réponses pour se préoccuper des écarts les plus forts à la moyenne. Certaines

catégories ont été construites a posteriori,

en raison du grand nombre d’occurrences analogues survenant

dans les questions ouvertes. C’est par exemple le cas pour

le mauvais état des engins et pour l’offre

de stationnement. Enfin, notons qu’une catégorie autre regroupe toutes les réponses qui n’ont pas pu être ventilées dans les catégories proposées. Parmi les 175 réponses qu’elle regroupe, les éléments les plus fréquemment cités sont :

Ces résultats témoignent à la fois d’une demande forte adressée aux opérateurs dans les champs du bilan carbone, de la politique tarifaire et de la régulation des flottes, et en direction des usagers, avec la dénonciation de pratiques peu vertueuses de privatisation d’engins, qui viennent rompre la règle du jeu du partage. Vélo abandonné, enlèvement demandé, mars 2020, près de la Tour Eiffel © Apur |

|

|||||||||||

|

Le

gain de temps constitue le principal ressort de

Conditions

météo, |

|||||||||||

|

Quel mode de déplacements aurait été utilisé ? |

||||||||||||

|

|

Globalement,

les usagers interrogés indiquent qu’ils recourraient

en majeure partie aux transports en commun - 69 % -, à

la marche à pied - 59 % -, aux vélos - 30 % -,

aux modes motorisés - VTC/Taxis –10 %, voitures

individuelles –10 %, deux-roues motorisés –10

% - et aux trottinettes –2 % - en l’absence de ces

offres de déplacement partagées. Le poids du multimodal

en Île-de-France étant élevé, les

personnes enquêtées pouvaient choisir jusqu’à

3 possibilités. Le total est donc supérieur à

100 %. Toutefois, les réponses sont très clivées

selon le type d’engin pour lequel l’enquêté

a été interrogé au moment de la consultation. Trottinettes et vélos stationnés, Paris XIIIe © Apur Les

cyclistes en free-floating se montrent plus enclins à

utiliser les transports en commun et également la marche

à pied. Marche à pied et vélo sont plus

cités que la moyenne de l’échantillon par

les usagers de trottinettes. |

|||||||||||

| Sans

ces offres, les usagers interrogés se reporteraient majoritairement

vers les transports en commun, la marche à pied et le vélo. |

||||||||||||

|

Conclusion(s) La

mobilité partagée sans station d’attache :

émergence de nouveaux services qui réinterroge l’organisation

habituelle

11

000 usagers livrent une cartographie spatiale, sociale et fonctionnelle

de la micro-mobilité

Paris regroupe tous les critères d’attraction pour ces nouveaux usages Un

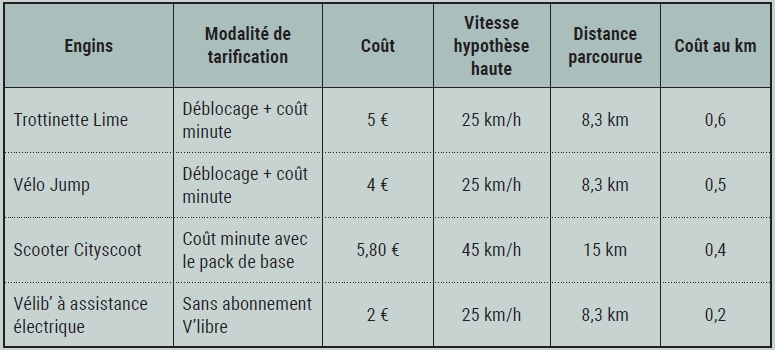

facteur 3 pour les coûts d’utilisation

Un

usage qui pose de nombreuses questions aux villes

Une

offre de services qui comble un besoin et des opérateurs

qui s’adaptent |

||||||||||||

|

Une vitesse moyenne qui rend ces engins très concurrentiels des modes motorisés à Paris. À

la question Comment vous déplaceriez-vous en l’absence

de ce moyen de transport ?, 69 % des répondants ont

cité Un succès réel avec toutefois deux principaux freins cités : le coût et le risque d’accident.

Près d’un tiers des usagers de vélos Jump (31 %) déclarent qu’ils utilisent ces vélos électriques au détriment de la voiture. En matière de recours, le risque d’accident et les coûts d’usage sont les principaux facteurs d’arbitrage. Une

homogénéité sociale doublée d’une

polarisation spatiale des usagers. |

||||||||||||

|

||||||||||||

Déverrouillage

de trottinettes, Paris 2019

©

Lime

Déverrouillage

de trottinettes, Paris 2019

©

Lime

Conductrice

de scooter Cityscoot dans Paris, 2020

©

Cityscoot, Baptiste Meygret

Conductrice

de scooter Cityscoot dans Paris, 2020

©

Cityscoot, Baptiste Meygret