![]() Étude

Quelles perpectives pour le réseau de chaleur de Paris ?

Étude

Quelles perpectives pour le réseau de chaleur de Paris ?

(3) Prospective

et leviers d’optimisation du réseau de chaleur parisien

Optimiser la performance du réseau

Exploiter le potentiel de densification important au pied du réseau

Vers un réseau mixte vapeur-eau chaude pour accueillir les productions

ÉnR&R

Conclusion

Premier

réseau français, le réseau de chaleur parisien couvre

20% des besoins de chaleur des bâtiments parisiens.

À l’occasion de l’élaboration du schéma

directeur de la chaleur urbaine par la Ville de Paris, l’Apur présente

des enjeux d’évolution de

cette infrastructure stratégique vis-à-vis des objectifs

de neutralité carbone portés par le plan climat. Premier

réseau français et 11e réseau mondial, le réseau

de chaleur parisien compte 506 km de canalisations qui acheminent de la

chaleur vers les bâtiments parisiens. Avec un mix énergétique

composé à 51,3% d’origine renouvelable ou de récupération

(2019) et la distribution de 4,4 TWh de chaleur (2017), le réseau

de chaleur couvre 22% de la consommation d’énergie liée

au chauffage et à l’eau chaude sanitaire de l’ensemble

des bâtiments parisiens.

|

Prospective et leviers d’optimisation du réseau de chaleur parisien |

|||||||||||

|

|

Le cadre souhaitable d’évolution du réseau de chaleur repose sur l’atteinte de trois objectifs majeurs que sont la maîtrise du coût de la chaleur sur la durée pour être concurrentiel avec le gaz, la captation des énergies renouvelable et de récupération pour réaliser les objectifs du Plan Climat et la résilience de l’infrastructure. Le schéma directeur dotera la ville d’une vision stratégique de l’évolution du réseau pour atteindre ces objectifs. Cet exercice prospectif fait appel à des enjeux de deux natures, les axes d’amélioration directement liés à la concession et les paramètres extérieurs ayant une incidence sur l’équilibre du réseau comme la réhabilitation des bâtiments ou encore l’évolution du prix des énergies fossiles. Trois grandes orientations se dégagent pour la future concession. |

||||||||||

|

Optimiser la performance du réseau Les axes d’amélioration de la performance du réseau représentent des leviers de développement, à production constante, ils permettent de livrer plus de chaleur et donc de desservir plus de clients le long du réseau existant. Plusieurs pistes ressortent pour améliorer le rendement global du réseau :

Exemple

d’une sous-station mal entretenue, renvoyant les condensats

directement à l’égout |

|||||||||||

|

Exploiter le potentiel de densification important au pied du réseau |

|||||||||||

|

Une

des questions qui sera posée dans le cadre du schéma

directeur concerne la desserte future du réseau pour continuer

de livrer une quantité de chaleur stable a minima. À

l’avenir, le réseau devra-t-il s’étendre

pour desservir plus de quartiers parisiens ou bien devrat-il rechercher

ses nouveaux clients le long des tracés existants ? Dans

le cadre du développement des boucles d’eau chaude,

certains tronçons vapeur pourront-ils être abandonnés

? Pour

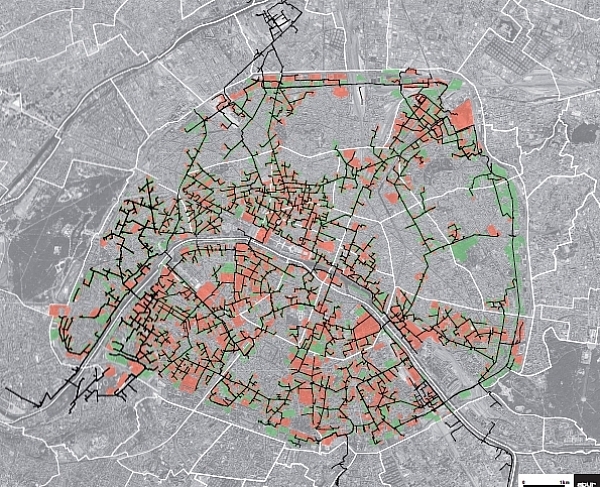

quantifier le potentiel de densification, l’Apur a réalisé

un travail de repérage des parcelles réellement

situées au pied du réseau existant. Cet exercice

vise à quantifier le potentiel de développement

du réseau qui limite au maximum l’investissement

lié à la création des nouveaux linéaires.

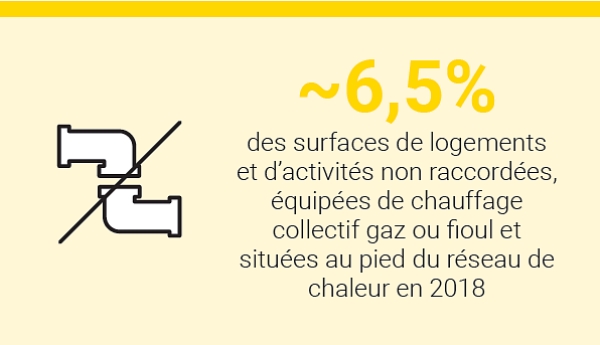

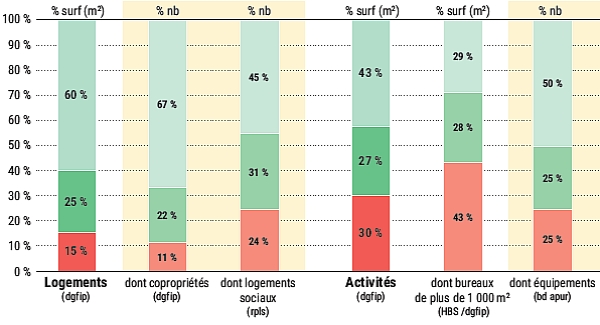

En considérant des niveaux de consommation par clients divisés par deux par rapport à ceux observés aujourd’hui dans l’optique de l’atteinte des objectifs du Plan Climat, le raccordement des parcelles situées le long du réseau permettrait de contribuer significativement au maintien d’une quantité de chaleur livrée suffisante pour assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure mais aussi maîtriser le coût de la chaleur. Avertissement : Considérer les systèmes de chauffage pour affiner le potentiel Pour

préciser le potentiel lié à la densification

au pied du réseau, il est nécessaire d’intégrer

la connaissance des systèmes de chauffage et d’eau

chaude sanitaire des bâtiments situés dans ces parcelles

afin de prendre en considération la faisabilité

technique et économique de ces éventuels raccordements. Potentiel

de densification le long du réseau existant : |

|

||||||||||

|

L’Apur a sollicité la DCPA afin de recueillir son retour d’expérience sur le raccordement des équipements parisien au réseau de chaleur. La DCPA indique avoir défini une stratégie d’orientation énergétique bâtiments qui fixe les principes suivants :

Du point de vue de la DCPA, il existe aujourd’hui deux freins majeurs au raccordement d’équipements existants au réseau de chaleur parisien :

La densification le long du réseau existant ne se réalisera qu’une fois ces freins levés. Parmi les points positifs, le coût d’exploitation des sous-stations - équivalent voire un peu moins cher qu’une solution gaz - et la qualité du service rendu par le concessionnaire d’un point de vue technique sont mis en avant. La DCPA gère directement les sous-stations, le sujet de la régulation étant une priorité pour les équipements : entre 15 et 20 % de gains. |

|||||||||||

|

|

||||||||||

| Vers un réseau mixte vapeur-eau chaude pour accueillir les productions ÉnR&R | |||||||||||

|

|

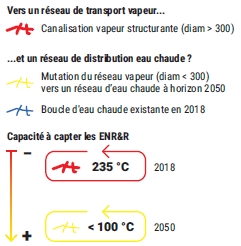

Le réseau de chaleur parisien, comme les réseaux de New York et Moscou, se distingue par une distribution de chaleur par l’intermédiaire de canalisations vapeur. Ce choix technique, pertinent au début du XXe siècle, permet de transporter une grande quantité de chaleur sur de grandes distances depuis les usines d’incinération et de production situées hors Paris jusqu’au centre de Paris. Le Plan Climat fait du réseau de chaleur l’outil incontournable pour atteindre les objectifs de production d’énergies renouvelable et de récupération sur le territoire parisien. Cela passera par l’évolution vers un réseau mixte vapeur-eau chaude que cela soit au travers de la mutation du réseau vapeur existant et/ou de la création de nouvelles boucles d’eau chaude (BEC). Cette évolution permettra :

Certaines opérations existantes constituent de bons retours d’expériences et militent pour le développement de boucles d’eau chaude. On peut citer l’opération Paris Nord-Est, le mini-réseau de la DCPA pour alimenter la mairie du XIe, et une école à partir d’un échangeur sur le réseau d’eaux usées de la Section de l’Assainissement de Paris (SAP) ou encore l’opération privée avenue Victor Hugo, dans XVIe arrondissement, avec une combinaison réseau de chaleur et récupération de calories sur le réseau d’eau non potable pour assurer les besoins de chauffage et de climatisation d’un immeuble tertiaire. Néanmoins le passage de la vapeur vers l’eau chaude présente aussi des freins importants qui ont été révélés par le retour d’expérience de conversion réalisée dans le XIXe sur la boucle d’eau chaude (BEC) Ardenne : coût très élevé de ce type de travaux - ~12 millions d’euros pour 4 km dans ce cas -, complexité du chantier qui a occasionné de nombreuses gênes pour les riverains avec la nécessité d’ouvrir l’ensemble des chaussées dans le quartier. Rendre possible la massification de ce type de travaux implique de travailler sur la réduction des coûts et des nuisances générées, mais aussi de sensibiliser les riverains quant à leur intérêt. © Apur |

||||||||||

|

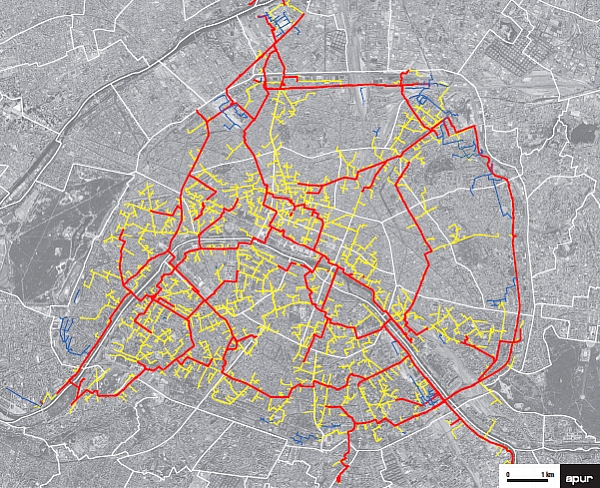

Note de lecture La carte ci-dessus vise à illustrer la mutation du réseau vapeur au travers d’un scénario théorique qui consisterait à conserver une armature de transport vapeur pour continuer d’acheminer la chaleur depuis les centrales situées hors de Paris et qui alimenterait un réseau de distribution eau chaude. Cette représentation très synthétique ne prétend pas être une proposition de mutation du réseau. Sources : CPCU, Apur |

||||||||||

|

|||||||||||

| Rénovation

d’un immeuble construit en 1912 situé au 67/69 Avenue

Victor Hugo, 75016 Paris. Local technique – machine à

absorption Installation d’un système de chauffage et climatisation reposant sur une stratégie multi-réseaux. Cette technologie, baptisée i-vert, a été développée en partenariat avec la CPCU et Eau de Paris, dont les réseaux respectifs sont partie intégrante du dispositif, et permet d’assurer le chauffage et le rafraîchissement des 11 000 m² de bureaux, logements et du centre d’analyses médicales présents dans l’immeuble. |

|||||||||||

|

|

Retour d’expérience de la Direction des Constructions

Publiques Selon la DCPA, une mutation du réseau vapeur - ou d’une partie - vers un réseau eau chaude semble indispensable pour coller aux besoins mais aussi pour faciliter l’exploitation et la maintenance des centres thermiques. Pour gérer en propre certaines sous-stations eau chaude des nouvelles boucles d’eau chaude (BEC) du réseau de chaleur, la DCPA insiste sur leur robustesse et facilité d’entretien en comparaison à des solutions vapeur ou gaz. La DCPA mène aussi quelques expérimentations de mini boucles d’eau chaude. La réalisation de ce type d’opération se heurte aujourd’hui à des freins d’ordres juridiques et pose la question de la pertinence de la situation actuelle avec un opérateur unique pour la distribution de chaleur à Paris. Parmi les opérations présentées, on retrouve :

|

|||||||||

|

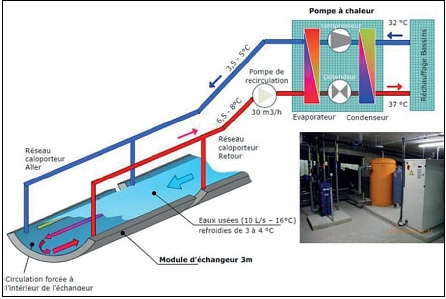

À

gauche : principe de fonctionnement du dispositif Suez Degrés

Bleus La solution développée par Suez comprend un échangeur de chaleur placé dans le réseau d’assainissement qui est couplé à une pompe à chaleur. Constitué d’un circuit de canalisation en boucle fermée, l’échangeur transporte une eau qui va être chauffée par la chaleur des eaux usées. Elle parvient ensuite à la pompe qui assure la transition entre le réseau d’assainissement et le circuit de chauffage. Le passage de l’eau par l’échangeur puis la pompe à chaleur permet de rehausser sa température afin de la rendre exploitable pour les systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire. |

À

droite : mini boucle d’eau chaude avec récupération

de chaleur sur le réseau d’eaux usées (XIe) La Direction des Constructions Publiques et de l’Architecture de la Ville de Paris (DCPA) expérimente différentes solutions pour assurer les besoins énergétiques des équipements parisiens. La réalisation en propre, sans passer par le concessionnaire du réseau de chaleur de Paris mais avec son accord, d’une boucle d’eau chaude empruntant le domaine public pour alimenter la mairie du XIe et l’école voisine à partir de la récupération de chaleur sur le réseau d’eaux usées du SAAP en est un parfait exemple. Le dispositif mis en place - Degrés Bleus développé par Suez - permet un taux de couverture de 50 % des besoins de chaleur. Si l’on met de côté le coût élevé de l’opération notamment du fait de son caractère expérimental, il s’agit d’une solution low-tech facilement reproductible qui représente selon la DCPA un potentiel important pour le développement de boucles d’eau chaude (BEC). |

||||||||||

|

Le Plan climat de Paris vise 100 % d’ÉnR&R dans sa consommation en 2050 dont 20 % produites localement. Il fait du réseau de chaleur l’un de ses outils principaux, avec comme objectifs un verdissement rapide de son mix énergétique amont - 75 % d’ÉnR&R en 2030, 100 % en 2050 -, ainsi qu’une densification et un développement du réseau. Le renouvellement de la concession portant sur le réseau de chaleur en 2024 est l’occasion d’identifier les atouts et faiblesses de ce réseau et de définir une feuille de route concrète à l’atteinte des objectifs du Plan Climat à travers l’élaboration d’un schéma directeur. L’atteinte de 100 % ÉnR&R dans le mix énergétique du réseau est un objectif qui passe nécessairement par une plus grande sobriété de l’usage de l’énergie. Cette sobriété devra être particulièrement poussée car la récupération de l’énergie fatale de l’incinération des déchets qui représente aujourd’hui la source d’énergie principale devrait être amenée à baisser conformément à la trajectoire zéro déchet non valorisé de la Ville. La sobriété devra donc être comprise comme une meilleure utilisation et une évolution possible de l’infrastructure existante avec plusieurs pistes qui se profilent :

La

trajectoire choisie en matière d’évolution

de l’infrastructure existante et de son périmètre

de concession déterminera le rôle plus ou moins

important que jouera le réseau dans l’atteinte

de l’objectif de neutralité carbone en 2050, mais

aussi l’étendue des chantiers nécessaires. |

|||||||||||

|

Réalisée par l’APC, la Ville de Paris et l’Apur, la mise en place du SPDE représente une opportunité pour aller plus loin en précisant les secteurs d’activité et les modes de chauffage pour isoler le chauffage collectif. Le travail de cartographie et de quantification réalisé dans le cadre de la présente étude pourra faire l’objet de focus spécifiques sur certains secteurs d’activité avec l’introduction de la connaissance des systèmes de chauffage et de l’énergie utilisée. Les données disponibles sur le territoire parisien permettent d’envisager trois focus pour approfondir la connaissance fine des bâtiments parisiens et de leurs besoins énergétiques et préciser/prioriser les opportunités de développement du réseau de chaleur :

|

|||||||||||

|

|||||||||||

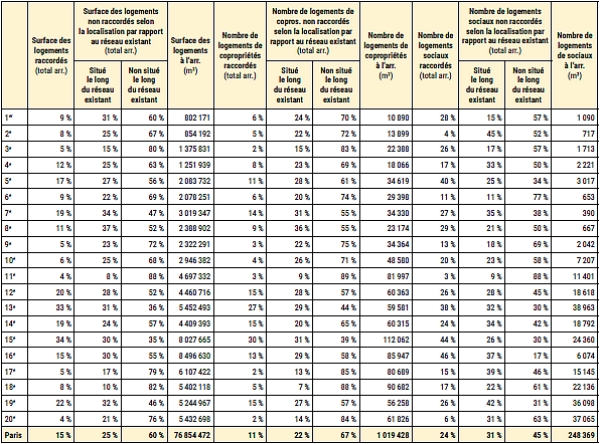

Tableau

de synthèse des logements à l'arrondissement, 2018

Sources

: Apur, DGFiP, RPLS

Tableau

de synthèse des logements à l'arrondissement, 2018

Sources

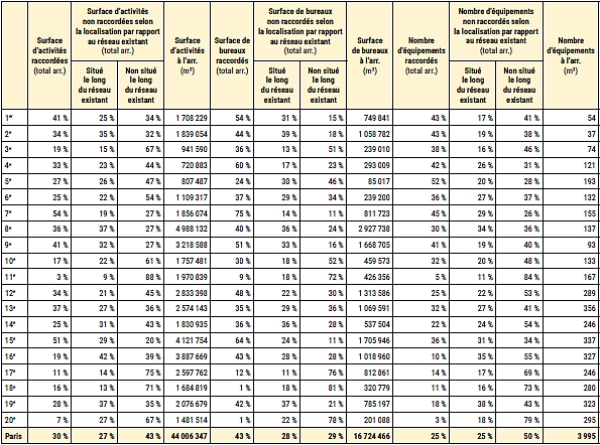

: Apur, DGFiP, RPLS Tableau

de synthèse des activités à l'arrondissement,

2018 Sources

: Apur, DGFiP, HBS Research

Tableau

de synthèse des activités à l'arrondissement,

2018 Sources

: Apur, DGFiP, HBS Research

©

Ville de Paris

©

Ville de Paris