![]() Mobilités

du futur : l'Île-de-France, une région en mouvement

Mobilités

du futur : l'Île-de-France, une région en mouvement

(1) Les spécificités franciliennes

Une

société en ébullition

Il

est une nécessité dès aujourd’hui d'organiser

la mobilité de demain et de répondre aux questions qui nous

sont posées : les navettes autonomes seront-elles généralisées

? Les voitures électriques seront-elles la norme ? À quoi

ressemblera l’espace public ? Les avancées technologiques

permettront-elles d’organiser une logistique urbaine de proximité

plus efficace et des livraisons moins gourmandes en kilomètres

? L’IAU Île-de-France prend toute sa part dans cette réflexion

passionnante qui constitue une priorité stratégique pour

la Région. La densité des réseaux, leur saturation

et leur vétusté, l’envergure du territoire imposent

d’être imaginatifs et

entreprenants. Nous ne sommes pas à Shanghaï ou à Dubaï,

où l’on bâtit à partir de rien ou presque. Ici,

on avance

souvent en terrain habité et sous la pression. Et il nous faut

aussi résorber les fractures territoriales et faciliter

les déplacements entre banlieues, en n’oubliant pas que l’Île-de-France

ne se résume pas à Paris.

| Les

spécificités franciliennes |

||||||||||||||||||||

|

|

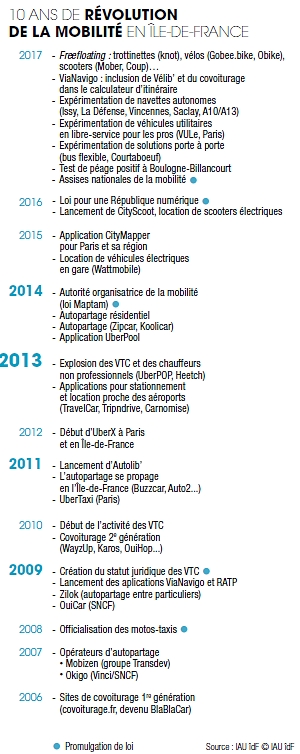

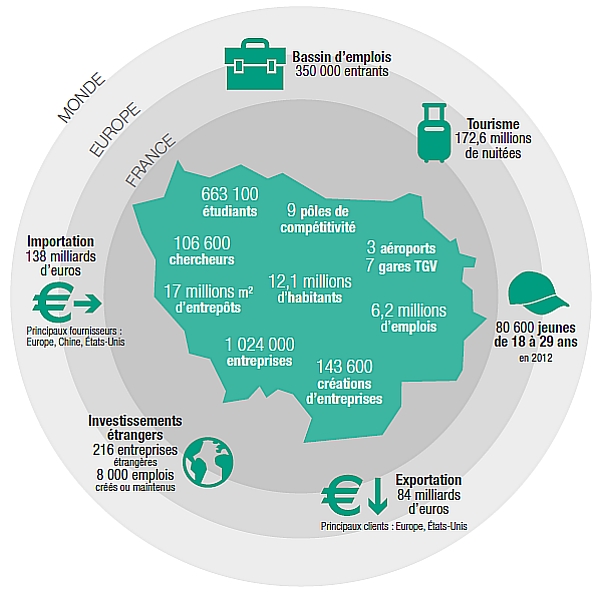

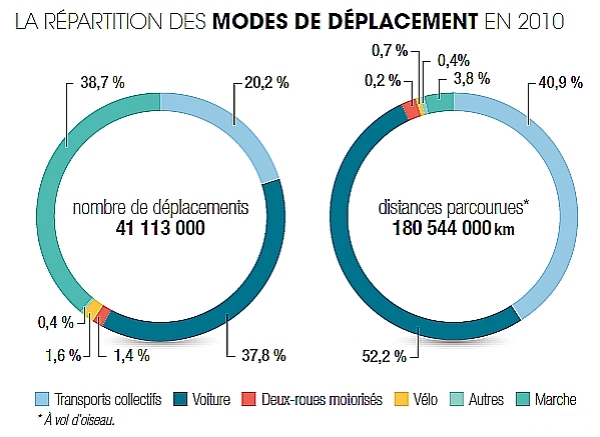

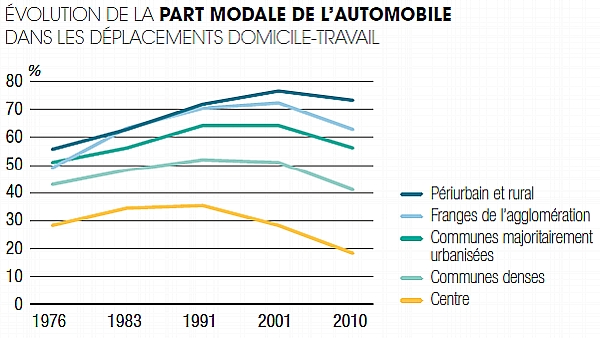

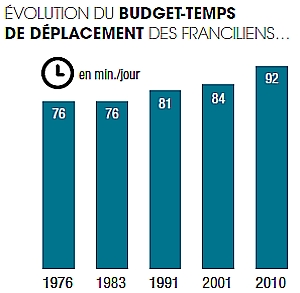

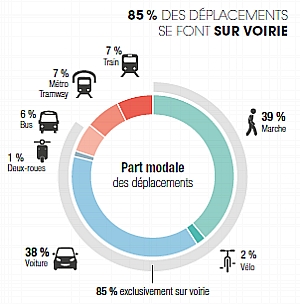

Elle a la taille d’un Land allemand, le rayonnement d’une métropole mondiale, la richesse économique de la Suisse et 12 millions d’habitants, dont quatre millions se déplacent en moyenne plus d’1h20 chaque jour pour se rendre à leur travail et en revenir. Telle est l’Île-de-France : une région-monde organisée autour d’un poumon central qui aspire chaque matin et expire chaque soir des millions de navetteurs sur l’un des réseaux les plus denses au monde. Les atouts économiques d'une région-monde L’Île-de-France se distingue des autres régions françaises par la concentration de ses activités humaines et par son poids économique et touristique. Elle dispose de l’un des réseaux de métro les plus denses du monde, d’autoroutes urbaines parmi les plus fréquentées d’Europe et son trafic ferroviaire représente près de la moitié du total des trains régionaux circulant dans le pays. Exception notable, elle est la seule à disposer d’une autorité unique, Île-de-France Mobilités, qui agit sur l’ensemble de son territoire. La région accueille les deux principaux aéroports internationaux du pays. Elle rassemble de nombreux sièges d’entreprises, pôles d’enseignement supérieur, lieux de congrès et d’expositions, de recherche et de développement… Son attractivité internationale est fortement tributaire des infrastructures de transport et de leur adaptation aux flux de mobilité qui la constellent. Pictogrammes : © 123rf/leremy, © IAU îdF. Sources : Insee, PRE/AFII, MESR, Douanes, CRT Ce rayonnement, l’envergure de son marché et sa place parmi les métropoles mondiales en font une terre d’innovations et d’expérimentations déterminante, qui se doit de répondre aux défis énergétiques, climatique et numérique des mobilités futures. D'importants flux à l'œuvre Au long de leur 40 millions de déplacements quotidiens, les Franciliens avalent chaque jour plus de 180 millions de kilomètres, tous modes de déplacement confondus. S’y ajoutent les flux de nombreux visiteurs et touristes qui viennent régulièrement ou occasionnellement dans la région, voire qui la découvrent. L’Île-de-France se distingue par le nombre important et croissant de déplacements réalisés à pied (39 %) ou en transport en commun (20 %), mais en termes de distances parcourues, la voiture y demeure le mode majoritaire (52 % contre 4 % pour la marche). Ainsi, sur l’ensemble du territoire régional, la voirie assure environ 85 % des déplacements - voiture, bus, deux-roues et marche - et prend en charge plus de 90 % des flux de marchandises. Source : enquête globale transport 2010 L'allongement des temps et distances Si, au compteur, l’automobile affiche encore le plus gros kilométrage, son usage recule progressivement dans le cœur de l’agglomération, à Paris depuis les années 1990, et en proche couronne depuis les années 2000. En revanche, elle poursuit son ascension dans les secteurs périurbains et ruraux. Au total, 500 000 actifs passent plus de deux heures par jour en voiture. Le ralentissement global de la croissance du mode automobile ne signifie pas pour autant la fin de la congestion et de ses retombées environnementales : 300 km cumulés de bouchons sont toujours recensés, en moyenne, aux périodes de pointe sur les autoroutes et voies nationales d’Île-de-France. En termes de motif de déplacement, le travail demeure le plus chronophage : 41 minutes l’aller. Mais l’allongement de la durée quotidienne de déplacement correspond principalement à l’augmentation des trajets liés aux activités privées, notamment de loisirs. Et en termes de modes, ce sont les transports en commun qui occupent à présent la première place en temps passé à se déplacer. Source : EGT 2010 Stif-Omnil-DRIEA – Traitements IAU îdF Des réseaux denses et très sollicités Avec près de 40 000 km de routes et 1 800 km de voies ferrées, l’Île-de-France est irriguée par des réseaux d’une haute densité. Leur force principale réside dans la fi nesse de leur maillage. En effet, le territoire régional est constellé de points d’intensité où se concentrent et se distribuent les déplacements, depuis les grands échangeurs autoroutiers jusqu’aux pôles-gares de proximité. Ces immenses toiles tissées au fil du temps, qui ont su s’adapter aux évolutions de la mobilité des personnes et des biens, requièrent d’importants efforts en matière d’investissement et d’entretien. À titre d’exemple, les routes sont de plus en plus largement sollicitées : la multiplication des livraisons avec l’explosion du e-commerce, les services à la demande comme les taxis et les VTC, la hausse continue de l’offre de bus, etc. La voirie n’est pas qu’un support de circulation routière. Elle accueille des aires de stationnement pour divers types de véhicules et constitue l’espace de circulation privilégié des marcheurs et des cyclistes. Son accessibilité est également un enjeu majeur, notamment pour les personnes en situation de mobilité réduite. Elle s’avère donc un lieu public de cohabitation générant des risques de conflits d’usages. Pictogrammes

: © 123rf / leremy, © IAU îdF Source : EGT 2010

; |

|||||||||||||||||||

| Une société en ébullition |

||||||||||||||||||||

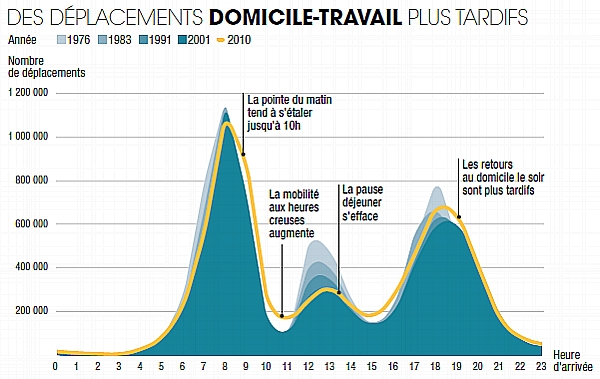

| Ils jonglent entre plusieurs bureaux, parfois plusieurs métiers, achètent leurs légumes à la gare et leurs vêtements sur Internet, accompagnent leurs enfants à l’école en trottinette électrique et manient les algorithmes comme d’autres les additions : ce sont des défricheurs, des early adopters et, de plus en plus, ce sont des Franciliens. Cette minorité de créatifs, de curieux, voire d’agitateurs, fait bouger la région et modifie peu à peu son rythme. Le métro-boulot-dodo, pour eux, c’est fini. © Arnaud BOUISSOU/Terra La variation des tempos Travail,

études, activités et déplacements rythment

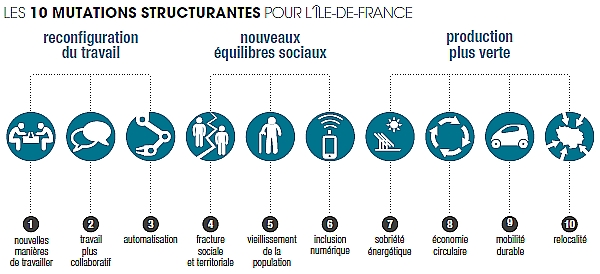

le quotidien des Franciliens. © IAU îdF 2016 - sources : EGT 1976, 1983, 1991, 2001, 2010, STIF-OMNIL-DRIEA Une économie en pleine reconfiguration Poussée

par des mutations technologiques et sociétales d’une

ampleur sans précédent, l’économie

francilienne se transforme à vive allure. La numérisation

se diffuse dans toute l’économie : elle modifie la

nature d’un emploi sur deux, fait disparaître des

secteurs entiers d’activités et crée parallèlement

une nouvelle économie de services dite collaborative

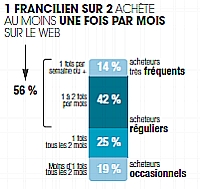

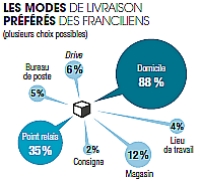

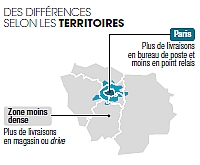

grâce aux plates-formes digitales. La transition écologique impose aussi une économie plus sobre et plus circulaire. Une centaine de milliers d’emplois pourraient être créés en Île-de-France dans les énergies renouvelables : géothermie, méthanisation, biomasse notamment. La région doit aussi répondre au double défi de la raréfaction des ressources en amont : elle importe plus de 90 % de son énergie, son alimentation..., et de la valorisation des 40 millions de déchets qu’elle produit chaque année. Sources : Enquête sur les pratiques d’achat sur internet et de livraison des Franciliens 2016 - Traitement IAU îdF Enfin, le territoire doit s’adapter aux évolutions démographiques. Le nombre de Franciliens de 85 ans et plus pourrait plus que doubler d’ici 2040, avec une tendance plus marquée en grande couronne, comme en Seine-et-Marne où cette catégorie de population devrait tripler. La silver economy constitue un formidable réservoir d’emplois et d’activités : équipements appropriés, services à la personne, domotique… Toutes ces mutations exercent déjà une influence majeure sur les modèles et l’organisation du système de déplacements régional. La consommation à l’heure du 2.0 L’e-commerce

a généré de nouvelles pratiques d’achat,

aujourd’hui largement répandues, qui modifient l’organisation

de l’entreposage et de l’acheminement des marchandises,

ainsi que les comportements du consommateur. Le cyberachat induit

souvent une livraison à domicile ou en points relais, au

bureau de poste, au sein même du magasin, chez le transporteur

ou encore dans une consigne automatique… Les besoins d’espaces

logistiques augmentent et pourraient profiter des délaissés

urbains comme les souterrains et des projets de construction de

la ville sur la ville. Ces nouvelles pratiques de consommation

font évoluer les fonctions des magasins. Le client les

fréquente moins pour découvrir de nouveaux produits

et fureter entre les rayons : ils deviennent lieux d’essayage,

d’échange d’articles, de conseils, des showrooms,

et des guichets de retrait : picking. Le domaine alimentaire

- la food tech - est aussi concerné. L’essor

du commerce électronique a pour effet de multiplier le

nombre de points de livraison en petite quantité et par

véhicules utilitaires légers, ainsi que de favoriser

l’émergence de moyens de transport ultralégers

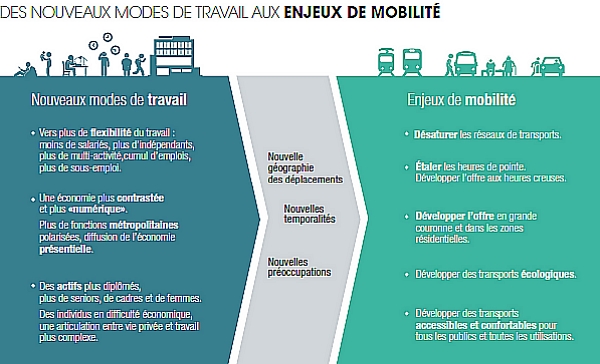

pour les derniers mètres urbains. De nouveaux modes de travail Poussé

par la flambée du numérique et contraint par les

crises économiques, le travail est en pleine mutation.

Il se fait plus flexible, brouille les frontières entre

vie privée et vie professionnelle, fractionne les lieux

et les horaires. Les contours d’un nouveau paysage professionnel

se dessinent, tourné vers plus de flexibilité, stimulant

l’auto-entrepreneuriat et la pluriactivité. La révolution numérique Un

tournant s’est opéré au début des années

2000, quand les réseaux sociaux ont fait leur apparition.

Leur importance s’est accrue avec la diffusion en masse

des téléphones portables, puis des smartphones.

Les connectés ne se cantonnent plus aux jeunes,

mais appartiennent à l’ensemble de la population,

et chacun peut exprimer son avis. La transition énergétique et climatique L’enjeu

planétaire du réchauffement climatique concerne

en premier lieu les métropoles, en raison de leur densité

démographique et de la concentration des activités

qu’elles induisent. Parmi les principaux émetteurs

de dioxyde de carbone (CO2) qui amplifient ce phénomène

apparaissent les transports. Un tiers des émissions de

CO2 du transport en Europe provient du transport routier. |

|

|||||||||||||||||||

© Makistock/ shutterstock.com |

©

igorstevanovic/shutterstock.com ©

igorstevanovic/shutterstock.com |

|||||||||||||||||||

©

Margot

SANCHIS/EUP • Denis SUTTON/RATP • Nicolas LARUELLE/

IAU îdF • Nicolas LARUELLE/IAU îdF

©

Margot

SANCHIS/EUP • Denis SUTTON/RATP • Nicolas LARUELLE/

IAU îdF • Nicolas LARUELLE/IAU îdF

|

||||||||||||||||||||

| Les défis des mobilités pour 2025 | ||||||||||||||||||||

|

Les Franciliens vivent depuis des mois au rythme de grands

chantiers. Les tunneliers s’affairent dans le sous-sol,

les gares sortent de terre et les routes sont réaménagées.

Nous sommes clairement entrés dans une phase difficile,

mais ô combien indispensable pour accompagner l’augmentation

grandissante du nombre de déplacements et assurer une révolution

des mobilités sans pareil depuis la création des

RER, il y a quarante ans. Mon objectif est clair : se concentrer

sur les transports pour faire de l’Île-de-France une

région écologique qui respire, une région

de la qualité de vie, mais aussi une région attractive

et fière de sa place d’excellence dans la compétition

économique internationale. Sans système de déplacements

fiable, intelligent, novateur et écologique, l’activité

économique et les emplois risquent d’aller ailleurs.

Valérie

Pécresse, présidente de l’IAU ÎdF, présidente

de la Région Île-de-France. |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

Pictogrammes

: © 123rf / leremy, © IAU îdF • Sources

: Adeo, IAU îdF

Pictogrammes

: © 123rf / leremy, © IAU îdF • Sources

: Adeo, IAU îdF

Pictogrammes

: © 123rf / leremy, © IAU îdF - Source : IAU îdF

Pictogrammes

: © 123rf / leremy, © IAU îdF - Source : IAU îdF