|

Ces

milieux naturels originaux, qui concernent plusieurs habitats d’intérêt

communautaire, sont diversifiés sur le territoire francilien,

représentés au sein de nombreux sites Natura 2000 et sujet

à de nombreuses interrogations, tant dans leur caractérisation

que du point

de vue de leur gestion. Ce document vise à dresser un état

des lieux des landes de la Région. Il permet d’appréhender

la diversité des végétations de lande, et constitue

une base de réflexion en vue de définir une stratégie

régionale de conservation cohérente de

ces habitats ayant pour finalité la préservation des landes

du territoire d’étude dans toute leur diversité.

| La

notion de lande

- Conditions

stationnelles |

Lande

broussailleuse - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Lande

broussailleuse - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

|

La

notion de lande

Le

terme de lande est issu du celte landa qui signifie

terre couverte... de plantes sauvages. Il désigne

donc un espace géographique constitué par des étendues

de terres où ne croissent que certaines plantes sauvages

telles les Ajoncs, Bruyères, Genêts... (Petit

Robert). Ce terme fait référence, sous cette vision,

à un type d’occupation du sol correspondant à

des terres incultes car peu fertiles et par conséquent

délaissées durablement ou périodiquement

de toute mise en culture, laissant place au développement

d’espèces sauvages. Sous cette définition

large, ce terme a été largement utilisé pour

qualifier des milieux naturels très divers tant dans leurs

structures que dans leurs compositions floristiques. On parle

ainsi communément de lande à fougères,

de lande à genêt, de lande broussailleuse

- garrigues -, ou de lande à bruyères.

Lande

à bruyères - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

D’un point de vue scientifique ce terme est beaucoup plus

restrictif. Il correspond à un habitat naturel ou une formation

végétale qui présente, de fait, une physionomie

et une composition floristique bien précise. Les phytosociologues

désignent ainsi communément les landes comme une

végétation ligneuse basse des terrains pauvres à

dominante acide dont la structure est caractérisée

par l’abondance de sous-arbrisseaux - chaméphytes

- et d’arbrisseaux - nanophanérophytes pro parte

- appartenant essentiellement aux familles des Éricacées

- Callune, Bruyère cendrée, Bruyère à

quatre angles... - et des Fabacées : Ajonc nain, Ajonc

d’Europe, Genêt poilu, Genêt Anglais, Genêt

à balais...

Ce

sont sous ces termes que les landes sont étudiées

dans cette étude. Les autres types de landes,

précédemment citées - particulièrement

les landes à fougères qui sont des ourlets en nappe

des clairières et les landes à Genêt qui sont

des pré-manteaux - sont de fait exclus de cette vision.

Conjointement,

certains faciès de pelouses calcicoles, qualifiées

par certains de landines peuvent être dominées

par un arbrisseau de la famille des Cistacées : l’Hélianthéme

jaune (Helianthemum nummularium). Ces végétations,

qui présentent une structure proche aux landes proprement

dites ne doivent pas être confondues avec ces dernières.

Lande

à fougères - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Conditions

stationnelles

Les

landes sont des végétations à flore très

spécialisée, inféodées à des

substrats pauvres en nutriments - oligotrophes - et souvent acides.

La teneur en eau du sol ne contraint pas leur développement

mais constitue l’un des paramètres majeurs de leur

déterminisme. Ces caractéristiques édaphiques

résultent de :

- La

nature de la couche superficielle du sol : elle est presque

systématiquement de type siliceux : grès, sables

ou cailloutis. Ces sables peuvent être de nature et

d’origine diverses. Ils peuvent être fins - sables

stampiens par exemple -, ou grossiers lorsqu’ils sont

d’origine alluviale : cailloutis de Sénart ou

sables de Lozère par exemple. La fraction argileuse

du sol est très variable, et parfois importante. Il

peut également comporter occasionnellement des graviers

et des limons. La teneur de ces différents éléments

conditionne en grande partie la disponibilité en eau

du sol. Localement, les landes peuvent également se

développer sur des substrats organiques.

- La

présence à faible profondeur, d’une assise

inférieure : la couche superficielle du sol peut reposer

sur des substrats divers. Elle peut influencer fortement,

suivant sa profondeur et sa nature, plusieurs paramètres

environnementaux et de fait, le type de lande qui se développe

en surface. Ainsi, la présence d’une assise argileuse

influencera le niveau hydrique du sol - formation possible

d’une nappe perchée - quand une assise calcaire,

jouera davantage sur le pH.

- Le

type de sol en place : Sur des sols superficiels - dalles

gréseuses -, les sols sont systématiquement

des rankosols. Sur des sols plus profonds, ceux-ci sont le

plus souvent très lessivés, voire podzoliques

ou podzolisés. Ils peuvent présenter des traces

d’hydromophie plus ou moins profondes et former des

horizons réductiques ou rédoxiques en fonction

de la durée d’engorgement du sol. L’humus,

est le plus souvent un mor ou un anmoor lié à

la faible activité biologique de l’humus due

à son acididté. La disponibilité en nutriments

est de fait extrêmement faible (très faible minéralisation).

Il est également avéré que la disponibilité

en phosphore dans le sol est l’un des principaux facteurs

limitant des espèces végétales au sein

des landes. Elle est considérée 30 fois plus

faible que dans un sol brun forestier.

Les

bruyères sont particulièrement bien adaptées

à ces fortes contraintes environnementales grâce

à leur système racinaire important et à leur

symbiose mycorhizienne. De plus, la fréquente nature sableuse

du substrat peut engendrer des contraintes hydriques très

prononcées. Les sous-arbrisseaux landicoles ont la particularité

de posséder des feuilles persistantes, étroites

et à paroi épaisse - feuilles sclérophylles

- particulièrement adaptées au stress hydrique.

L’ensemble de ces caractéristiques rend de fait les

espèces landicoles bien adaptées à cet environnement

très contraignant.

Tout

type de position topographique peut être occupé par

des landes dès lors que les conditions édaphiques

leurs correspondent. On retrouve ainsi des landes, autant sur

plaine ou plateau, que sur versants, vallons et vallées

- sèches principalement - voire au sein de certaines cuvettes

naturelles ou artificielles.

Landines

- ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Les

landes sont indéniablement associées aux substrats

siliceux ou à fraction sableuse. L’Île-de-France,

située au cœur du bassin tertiaire parisien, possède

un nombre important de terrains sédimentaires sableux :

sables de Fontainebleau en place ou soufflés,

sables des terrasses alluviales du couloir séquanien ou

de la Loire, sables de Lozère. La région

francilienne constitue de fait un territoire très favorable

à l’expression des milieux landicoles. |

| Origine

et dynamique évolutive des landes |

Petite

histoire des landes

Les

landes non littorales et non montagnardes peuvent être,

sur les substrats les plus squelettiques, d’origine primaire,

donc non issue de la main de l’homme. Ces cas de figure

se restreindraient, dans la région, à certains chaos

de grès voire à certaines platières. Cette

origine n’explique donc qu’une part infime de la formation

des landes franciliennes.

Dans les autres contextes, les landes franciliennes sont anthropogènes

et résultent des défrichements intenses exercés

depuis

le néolithique dans les forêts originelles qui ont

été suivis par un usage agraire plus ou moins intensif.

Les landes sont donc considérées généralement

comme des végétations d’origine régressive,

dites secondaires. Ce processus de formation de lande

est extrêmement lent car il impose un appauvrissement considérable

du sol forestier en place. Ce phénomène, dit de

podzolisation, s’opère sous l’effet conjugué

d’une exploitation récurrente et brutale de la végétation

et de l’entraînement en profondeur, par les eaux météoriques,

de la matière organique. Ces modifications profondes des

caractéristiques originelles des sols forestiers, une fois

opérée, ne permettent plus la reconstitution de

la forêt originelle ; la lande s’installe alors de

manière plus ou moins pérenne.

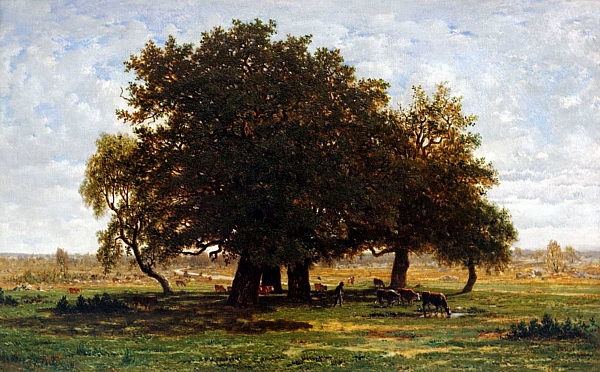

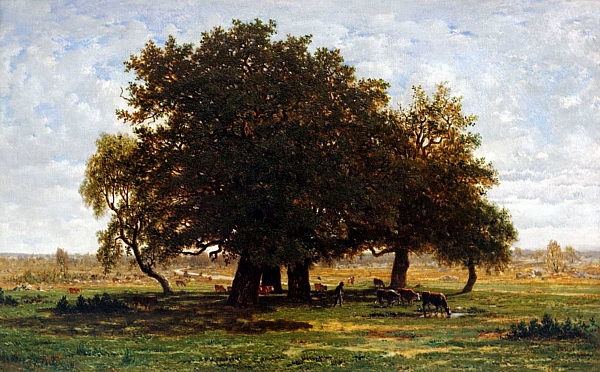

Les données bibliographiques relatives à l’usage

des systèmes landicoles par l’homme sont peu nombreuses

sur le territoire francilien mais il est fort probable qu’elles

étaient vouées à des pratiques analogues

à celles avérées dans d’autres régions

limitrophes. Pendant très longtemps les landes ont ainsi

été intégrées dans l'économie

rurale car elles représentaient la possibilité d'élever

du bétail. Certaines œuvres d’artistes de l’école

de Barbizon témoignent de ces pratiques sur le massif de

Fontainebleau au cours du XIXème siècle (Figures

ci-contre). La vocation pastorale de ces étendues est attestée

en Île-de-France jusqu’au milieu du XXème siècle.

Des droits de pacages étaient ainsi délivrés

sur demande. Les traces physiques de cet usage pastoral passé

sont rares. Plusieurs indices peuvent néanmoins témoigner

de cette pratique historique :

-

la présence ponctuelle de dépressions de forme

géométrique au sein de certains systèmes

landicoles constituerait ainsi des témoins d’anciens

abreuvoirs façonnés par l’homme tel qu’au

Carrefour des bruyères de Neuville à Gambaiseuil.

-

la présence, parfois abondante du Genévrier commun

(Juniperus communis), en particulier dans des localités

où les conditions écologiques ne lui sont pas

favorables ; exemple : les Petites Ventes à

Rambouillet.

-

la présence de Chênes à branches basses

qui témoignent de l’existence passée d’un

environnement plus ouvert.

Exemple

de pastoralisme en forêt de Fontainebleau

immortalisé par quelques peintres de l’école

de Barbizon.

La

mise en culture périodique de ces landes est également

fortement suspectée sur le territoire francilien,

en particulier sur certaines plaines et plateaux tels que dans

la boucle de Moisson. La pauvreté des sols ne permet cependant

pas une mise en culture pérenne et les parcelles étaient

donc rapidement abandonnées ou laissées en pâture.

Néanmoins, la remise en culture temporaire de ces terres

pouvait être, à plus ou moins long terme envisageable

:

-

Après un enrichissement du sol par certaines Fabacées

fixatrices d’azote atmosphérique, localement dynamiques

: Genêt à balais et/ou Ajonc d’Europe,

-

Après brûlage de ces landes - écobuage -

qui permettait également un enrichissement temporaire

du sol.

Lande

pionnière en cours de formation : Domaine présidentiel

– Rambouillet (78)

© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Ainsi,

les landes franciliennes ont localement joué un rôle

important dans l’économie agraire de la région

au même titre que les landes littorales. D’autres

ressources pouvaient également être tirées

de ces systèmes landicoles et contribuaient donc à

leur entretien ou leur régénération :

-

L’exploitation des Callunes comme balais ou palissade,

-

L’exploitation des recrus de bouleau comme piquet ou bois

de chauffe,

-

L’exploitation des Ajoncs d’Europe comme fourrage,

-

L’exploitation de la Fougère aigle ou des bruyères

comme litière pour les bêtes ou paillage,

-

L’exploitation de l’humus par étrépage.

Aussi,

les landes franciliennes résultent en grande partie d’une

action anthropique très ancienne. Celles-ci n’atteignirent

leur apogée et leur caractère de massif qu'au Moyen

Âge, caractère qu’elles ont conservé

jusqu’à la fin du XIXème siècle. Les

landes ont ainsi occupé une place importante, tant dans

l’économie rurale que dans les paysages franciliens

comme en témoigne la toponymie récurrente de certains

lieux-dits ou de communes :

-

Communes : Bruyères-le-Châtel (91) et

Bruyères-sur-Oise (95)

-

Lieux dits récurrents évoquant les landes

ou un usage évoquant leur exploitation : Buttes

rouges, Les Bruyères, Les landes, Route des bruyères,

Les brûlis, Les brûlins, La butte brulée,

Bois brulé, Saint-Rémy-les-landes, Bois des hautes

bruyères, Les Uselles ou Uzelles : pâturage appartenant

à une communauté d'habitants au Moyen Âge...

Lande

dans son début de phase d’édification : Petit

Mont-Chauvet – Fontainebleau (77)

© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Il

est à noter que nombre de ces dénominations ne trouvent

plus de sens à présent, les landes ayant totalement

disparu de certaines des localités ainsi dénommées.

Au

regard de ces éléments, les landes ont existé

sur le territoire francilien, bien avant l’intervention

de l’homme. Ces dernières devaient néanmoins

être relativement rares, restreintes à certains contextes

particuliers et localement favorisées par les grands herbivores

sauvages historiquement présents dans la région.

L’homme reste néanmoins le principal responsable

de leur expression et a su tirer profit de ces espaces considérés

incultes jusqu’au début du XXème

siècle.

Dynamique

évolutive

Devant la diversité des types de landes de notre Région,

il est difficile de dresser une image globale et fidèle

de leur dynamique évolutive. Néanmoins, elles présentent,

dans leur majorité, des caractéristiques communes

qui permettent de décrire de manière très

schématique leur évolution, tant progressive que

régressive même si la dynamique, la genèse

et l’évolution des landes ne sont pas faciles à

cerner.

Lande

mature : Vallée-Chaude – Noisy-sur-École (77)

© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Quel

que soit leurs origines, primaire ou secondaire, les landes franciliennes

tendent toutes à évoluer progressivement vers un

état boisé, stade ultime de leur évolution.

La trajectoire et la vitesse évolutive de cette dynamique

sont variables en fonction de l‘historique de la lande et/ou

du contexte dans lequel elle s’implante. Nous pouvons considérer

schématiquement, trois types de cas

très différents :

- Type

1 : Les landes très anciennes, issues d’un entretien

de longue date : elles sont souvent considérées

comme très stables

-

Type 2 : Les landes restaurées, issues d’un état

boisé immature - boulaie principalement -, qui retrouvent

leur état boisé rapidement par rejet de souche

-

Type 3 : Les landes instables qui succèdent de manière

transitoire à la forêt détruite dans les

clairières et préparent son retour. Au bout de

cinq à dix ans les recrus forestiers dominent et les

espèces landicoles disparaissent peu à peu. Nous

nous bornerons ci-dessous à la description de la dynamique

des landes du premier type.

Lande

dégénérative : Forêt de la Commanderie

– Grez-sur-Loing (77)

© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Dynamique

progressive

La

dynamique d’une lande est étroitement corrélée

à l’une des espèces caractéristiques

et quasi systématique des landes, la Callune (Calluna

vulgaris). Suivant son port et son recouvrement, quatre phases

évolutives ont été identifiées :

-

Phase pionnière (0 à 6 ans): La lande se forme,

elle est basse et se compose d’une mosaïque d’Éricacées

et de plages herbacées ou décapées, parfois

dominantes. Elle résulte d’une mise à nu

du sol engendré par des travaux sylvicoles, un étrepage

ou un abroutissement extrême exercé par les lapins.

La diversité floristique est forte et la Bruyère

cendrée (Erica cinerea) ou à quatre angles

(Erica tetralix) peuvent dominer le milieu.

-

Phase édificatrice (6 à 16 ans) : la Callune prend

une forme de coupole fermée haute d’une cinquantaine

de centimètre maximum. Les Éricacées tendent

à recouvrir l’intégralité du sol

dans les stades ultimes, faisant disparaître progressivement

les espèces graminéennes. La Callune est systématiquement

l’espèce dominante et supplante les autres sous-arbrisseaux.

Le cortège floristique s’appauvrit considérablement.

-

Phase mature (15 à 25 ans): La Callune ne croit plus

en hauteur, elle peut atteindre plus d’un mètre

de hauteur et commence à présenter des signes

de dépérissement. La partie centrale s’ouvre,

ses rameaux commencent progressivement à s’affaisser

et la strate bryolichénique se densifie pour former un

feutrage. Les bruyères (Erica cinerea et/ou

Erica tetralix) tendent à disparaître.

Le cortège floristique est extrêmement pauvre et

la lande présente une physionomie relativement homogène.

-

Phase dégénérative (25 à 35 ans)

: la lande dépérit. Les pieds de Callune présentent

des couronnes discontinues de rameaux dressés aux extrémités

et des tiges enfouies dans les mousses et dans l’humus

où elles sont ancrées par d’abondantes racines

adventives. Les espèces arbustives et/ou forestières

se diversifient et annoncent l’implantation prochaine

d’un fourré et/ou de la forêt.

Aspect

de la Callune lors de la phase dégénérative

: Golf de Mortefontaine (60)

© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Au

cours de cette série théorique, le cortège

floristique évolue de manière significative. Les

landes rases à Erica cinerea ou Erica tetralix

traduisent un stade pionnier tandis que les phases mûres

prennent l'aspect de Callunaies.

Cette

série dynamique reste assez théorique. On constate

en effet une colonisation arborée souvent précoce,

principalement sur les zones de contact ou à proximité

de la lisière forestière. On parle d’effet

de bordure. Cette dynamique pré-sylvatique est d’autant

plus forte si des porte-graines d’essences pionnières

anémochores, tels les pins ou les bouleaux, sont à

proximité.

Suivant le type de lande et/ou son contexte environnemental, les

landes peuvent, en absence d’intervention humaine, prendre

plusieurs trajectoires évolutives avant le retour à

la forêt. Elles peuvent ainsi former :

-

un fourré lorsque les espèces arbustives dominent.

Le développement de Fabacées - Ajonc d’Europe

et/ou Genêt à balais - est relativement fréquent

et favorise un enrichissement progressif du sol par fixation

de l’azote atmosphérique.

-

un pré-bois landicole qui peut persister pendant de très

nombreuses années en fonction de la dynamique arborée

et de l’espèce dominante. La densification du couvert

engendre néanmoins une fragmentation de la lande qui

disparaît progressivement. Cette trajectoire évolutive

est la plus fréquente sur le territoire francilien.

-

un ourlet à Fougère aigle - Ptéridaie -

par colonisation progressive d’un foyer connexe ou sous

l’effet d’une perturbation : incendie, passage d’engins...

Colonisation

progressive d’une lande sèche par les bouleaux et

la Fougère aigle

© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Le

développement de ces espèces - mis à part

celle des pins - favorise progressivement la reconstitution d’un

sol brun au-dessus des horizons podzolisés, ce qui rend

la restauration des landes plus aléatoire ou moins pérenne.

Dynamique

régressive ou anthropogène

Différentes

pressions ou perturbations peuvent conduire à d’autres

trajectoires évolutives que celles précédemment

présentées. Elles sont d’origine anthropique

ou naturelle et conduisent à l’entretien de la lande,

sa régénération ou sa dégradation,

réversible ou non.

Les

facteurs principaux identifiés sont :

-

Le

feu : Nous pouvons supposer qu’il a occupé une

place importante dans la formation et la conservation des

landes. Nombre de lieux-dits peuvent témoigner ainsi

de pratiques ancestrales d’écobuages - les Brulins,

les brûlis, bois brulé... -, certainement effectuées

afin de fertiliser temporairement les sols avant leur mise

en culture. Ces pratiques existent encore dans de nombreuses

régions du monde. Son impact sur la lande est très

différent en fonction de son intensité et/ou

de sa fréquence. Si le feu n’est pas trop violent,

on assiste à une réduction provisoire du nombre

et de l’importance des Ajoncs et des Bruyères

au bénéfice des herbacées, en particulier

la Molinie, fortement dominante si les feux sont fréquents.

Les incendies violents et répétés sont

catastrophiques. La lande, détruite durablement, fait

place, au sein des landes fraîches à humides,

à une Molinaie pure dans laquelle le bouleau s’installe

facilement. Le Genêt à balais et/ou la Fougère

aigle peuvent également être très dynamiques

et se substituer définitivement à la lande.

La résilience des landes après incendie est

donc très différente en fonction des caractéristiques

du feu : feu courant, feu d’humus, périodicité...

-

L’action

des lapins : Les lapins sont des habitants récurrents

des systèmes landicoles. Ils jouaient, avant la venue

de la myxomatose, un rôle central dans la régénération

et le maintien de ces systèmes par pression d’herbivorie.

Ils favorisent l’émergence de sols nus, le développement

d’espèces herbacées - vivaces ou pérennes

- et la constitution de complexes de végétations

- pelouse/lande - propices à l’expression d’une

riche biodiversité.

-

Le

pâturage : Le pâturage a un impact sur la lande,

tant par abroutissement que par piétinement. Les effets

respectifs de ces deux paramètres sont difficiles à

dissocier. Suivant son intensité, le pâturage

a un impact plus ou moins fort sur la lande. Extensif, il

favorise son maintien. Son intensification favorise les espèces

herbacées et la constitution de landes herbeuses

: mosaïque de landes et de pelouses. En cas de pression

trop forte, la lande peut disparaître de manière

plus ou moins durable au profit d’une pelouse. Un piétinement

excessif, lié à une affluence touristique par

exemple, conduit à un impact relativement semblable.

-

L’étrépage

: dans certaines régions, l’étrépage

était une pratique courante au sein des systèmes

landicoles. Il a pour effet de régénérer

la lande en passant de manière plus ou moins durable,

par un stade de pelouse. Ce rajeunissement ou décapage

du substrat peut également être généré

lors d’une exploitation sylvicole, en particulier sur

des sols très sableux.

-

L’enrésinement

: la plantation de Pin au sein des landes fraîches ou

humides, a un impact relativement similaire aux feux intenses

et/ou répété. On constate une substitution

progressive des espèces arbustives au profit de la

Molinie. Une molinaie pure peut ainsi se substituer de manière

durable à la lande, y compris après exploitation

des résineux.

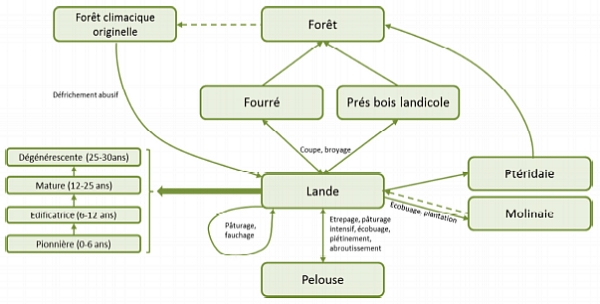

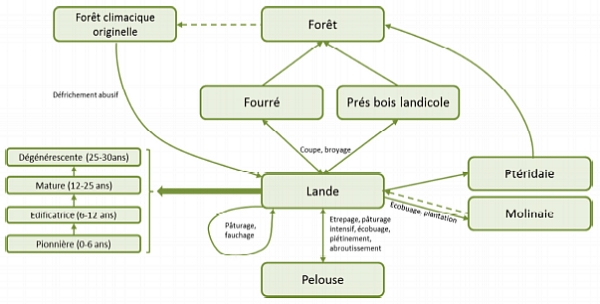

Schématisation

de la dynamique des landes non tourbeuses de la région

francilienne. Les informations spécifiées concernent

avant tout les facteurs potentiels de dynamique régressive. Schématisation

de la dynamique des landes non tourbeuses de la région

francilienne. Les informations spécifiées concernent

avant tout les facteurs potentiels de dynamique régressive.

© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

|

Théodore

Rousseau - Les Chênes d'Apremont, vers 1850

Jean-Baptiste

Camille Corot - Le Rageur, vers 1830

Colonisation progressive d’une lande sèche

par le Genêt à balais - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Colonisation progressive d’une lande sèche

par le Genêt à balais - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Remise à nu d’un sol après exploitation sylvicole

permettant une reconquête progressive de la lande : Les

Béorlots ; Fontainebleau - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Lande dégradée à Molinie résultant

certainement d’incendies ancien ou d’un enrésinnement

(Saint-Léger-en-Yvelines) - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

|

Conservatoire

botanique national du Bassin parisien

Unité Inventaire et suivi de la biodiversité

- Muséum national d’Histoire naturelle |

| Le

Conservatoire botanique national du Bassin parisien, un service

scientifique du Muséum national d'Histoire naturelle, a

quatre missions :

- Une

mission de connaissance de l’état et de l’évolution

de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

À ce titre, il réalise un inventaire de la flore

- non seulement les espèces protégées,

mais aussi la flore ordinaire - et un inventaire des

végétations.

- Une

mission de conservation des espèces les plus menacées.

Les espèces particulièrement en danger font ensuite

l'objet d'une conservation in situ - propositions de mesures

de gestion - et ex situ : constitution d'une banque de gènes.

- Une

mission d’assistance technique et scientifique auprès

de l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités

territoriales et de leurs groupements, en matière de

flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

- Une

mission d’information et d’éducation du public

à la connaissance et à la préservation

de la diversité végétale.

Cette mission s'exerce suivant quatre axes :

- publications

scientifiques,

- muséologie

et sensibilisation du public,

- expertises,

- enseignement

et vie universitaire.

Le Conservatoire botanique développe donc deux types d'activités

: les unes en relation avec le Ministère en charge de l'Écologie

et du Développement Durable et les autres en relation avec

le Ministère en charge de l'Enseignement supérieur

et de la recherche.

Les

activités en liaison avec le Ministère en charge

de l'Écologie et du Développement Durable concernent

:

- les

inventaires de terrain,

- la

gestion d'une base de données factuelles liée

à un Système d'Informations Géographique,

- la

mise au point de mesures de gestion des espèces les plus

menacées in situ,

- la

constitution de collections de sauvegarde : banques de gènes,

- l'organisation

de l'information sur les espèces en voie de disparition.

Les

activités en liaison avec le Ministère en charge

de l'Enseignement supérieur et de la recherche sont complémentaires

des précédentes. Elles portent sur la Biologie de

la conservation :

- étude

de l'évolution des espèces à faibles nombres

de populations et/ou faibles effectifs,

- stratégies

associées de gestion : renforcements des populations,

réintroductions d'espèces et conservation des

milieux.

Au

plan régional, le Conservatoire est inséré

dans le réseau des structures liées à la

conservation de la nature par des conventions qu'il a tissées

avec :

- des

établissements publics,

- des

collectivités et agences territoriales,

- des

parcs naturels régionaux,

- des

Conservatoires des sites,

- des

bureaux d'études.

Au

plan national, depuis le 1er janvier 2017, l'Agence

française pour la biodiversité assure la coordination

technique des Conservatoires botaniques nationaux.

Au

plan international, le Conservatoire botanique national du Bassin

parisien est appelé à jouer un rôle certain

dans les grands programmes internationaux de conservation du patrimoine

végétal de par la position de référence

que souhaite voir jouer le Muséum et de par ses

liens avec les autres grands centres de conservation étrangers.

|

. Étude

Les landes d’Île-de-France

Étude

Les landes d’Île-de-France

|

|

cbnbp.mnhn.fr

|

|

Ce document a été réalisé

par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien,

délégation Île-de-France.

Sous la responsabilité de :

Frédéric

Hendoux, directeur du CBNBP ; Jeanne Vallet, Responsable

de la délégation Île-de-France

Auteur

du rapport : Jérôme Wegnez, CBNBP, délégation

Île-de-France, septembre 2016

Inventaires de terrain : Jérôme Wegnez,

Thierry Fernez et Leslie Ferreira

Cartographie : Jérôme Wegnez.

Gestion des données, analyses : Jérôme

Wegnez, Thierry Fernez et Gaël Causse

Relecture : Thierry Fernez, Gaël Causse et

Jeanne Vallet

Saisie des données : Jérôme

Wegnez et Thierry Fernez

Le partenaire de cette étude est :

Direction régionale et interdépartementale

de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France

(DRIEE-IF)

|

|

|

|

|

|

|

|

![]() Étude

Les landes d’Île-de-France

Étude

Les landes d’Île-de-France

Lande

broussailleuse - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Lande

broussailleuse - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Schématisation

de la dynamique des landes non tourbeuses de la région

francilienne. Les informations spécifiées concernent

avant tout les facteurs potentiels de dynamique régressive.

Schématisation

de la dynamique des landes non tourbeuses de la région

francilienne. Les informations spécifiées concernent

avant tout les facteurs potentiels de dynamique régressive.

Colonisation progressive d’une lande sèche

par le Genêt à balais - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Colonisation progressive d’une lande sèche

par le Genêt à balais - ©

J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN