....

. ![]() Exposition

Déserts

Exposition

Déserts

.

(3)

Partie 3 : Habiter le désert

Partie 4 : Carnets de terrain

...

Le Muséum national d’Histoire naturelle invite à un

voyage inédit au cœur des milieux désertiques de notre

planète, de l’emblématique Sahara aux déserts

polaires, en passant par les déserts de Sonora, d’Atacama,

de Gobi… Le point commun à ces milieux : des conditions hors

norme,

a priori hostiles à la vie. Et pourtant, animaux et végétaux

y ont développé d’ingénieuses stratégies

d’adaptation, que le public découvre

à travers les spécimens d’une biodiversité

surprenante, issus de différentes régions du monde. L’exposition

présente également les

méthodes déployées par les humains pour vivre dans

ces environnements contraignants, mais aussi les menaces qu’ils

font peser

sur ces milieux fragiles. L’occasion par ailleurs de faire découvrir

l’expérience du désert comme terrain privilégié

de recherche.

À travers près de 200 spécimens et objets de natures

variées, pour la plupart issus des riches collections du Muséum,

ainsi que des dispositifs mécaniques et multimédias et des

grandes projections, l’exposition offre une approche

scientifique, ludique et esthétique de ces milieux fascinants.

| Partie 3 : Habiter le désert |

|||||||||||

| La troisième partie de l’exposition est dédiée aux humains qui ont également élu domicile dans les déserts. Mais comment se sont-ils adaptés à des milieux aussi contraignants ? Ils ont pour cela adopté deux grands types de stratégie : se déplacer à la recherche de ressources rares, dispersées et irrégulières – la mobilité –, ou transformer leur milieu de vie pour qu’il subvienne à leurs besoins comme dans le cas de l'oasis. Mais la mondialisation est venue bousculer les modes de vie traditionnels. Aujourd’hui, un large éventail de situations intermédiaires existe entre nomadisme strict et sédentarité permanente. Une garde-robe adaptée Les

vêtements constituent l’adaptation la plus immédiate

des humains aux contraintes climatiques des déserts. En

jouant sur les matières, les épaisseurs et les formes,

les vêtements traditionnels protègent des températures

extrêmes, du vent et des fortes amplitudes thermiques journalières.

Pour protéger la peau du soleil et faciliter la circulation

de l’air autour du corps, les Touareg portent généralement

des habits longs et amples. Tandis que pour se protéger

du froid et du vent, les Inuits superposent les couches de vêtements,

en alternant la fourrure tournée vers l’intérieur

et celle tournée vers l’extérieur. L’art de la mobilité Dans

les milieux désertiques, où les ressources sont

rares et dispersées, la mobilité peut être

un atout majeur. Les déplacements se font de pâturage

en pâturage, de point d’eau en point d’eau pour

satisfaire les besoins des animaux, pour le mode du pastoralisme,

ou en quête de gibier ou de plantes comestibles, pour le

mode de la chasse et de la cueillette. Hier incontournables, les

moyens de transport historiques – le dromadaire, figure

emblématique des déserts du Sahara au Moyen-Orient,

le Chameau de Bactriane en Asie Centrale ou le traîneau

à chiens dans le désert arctique – sont de

moins en moins utilisés dans la vie quotidienne, et sont

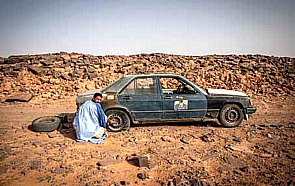

remplacés par des véhicules à moteur. Les

déplacements sont réguliers – souvent saisonniers

– ou se font au gré des opportunités. Ce mode

de vie tend cependant à disparaître : la plupart

des habitants vivent aujourd’hui dans des villes ou des

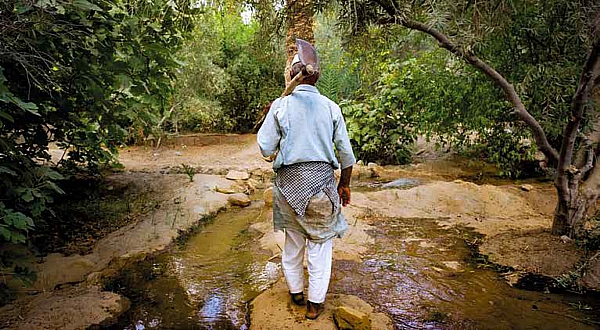

villages, et sont devenus des nomades occasionnels. Transformer son environnement Transformer son environnement est l’une des deux grandes stratégies des humains, avec la vie nomade, pour vivre en société dans le désert. C’est ainsi que sont nées des communautés agricoles sédentaires en milieu aride : les oasis. Tout y est apporté, construit et entretenu sans relâche, en mobilisant savoirs et savoir-faire locaux : l’habitat, les sols, les plantes, le réseau d’eau pour l’irrigation. Les oasis ne vivent pas en vase clos. Ce sont, au contraire, de véritables carrefours stratégiques sur les routes des déserts, des lieux d’échanges des oasiens avec les nomades proches, et les habitants des villes lointaines. Le palmier dattier est une espèce clef des oasis. Non seulement il établit un microclimat favorable à l'agriculture, mais il fournit aussi une multitude de produits : matériaux de construction, matières premières pour la fabrication d’outils et objets domestiques, et bien sûr des produits alimentaires, consommés localement et exportés. Inondation

des parcelles d'une oasis L’oasis est aussi un refuge pour la faune sauvage : elle sert d’abri et de site d’alimentation pour de nombreux animaux. Certains, comme le renard du désert, y font de brèves incursions nocturnes. D’autres, notamment des oiseaux tels le bruant du Sahara ou la pie-grièche grise, sont des résidents permanents et côtoient des migrateurs et des visiteurs saisonniers. Les espèces aquatiques ne sont pas en reste : poissons, grenouilles et escargots évoluent dans les canaux. |

|

||||||||||

Sahara,

Mauritanie © Léo Coulongeat Sahara,

Mauritanie © Léo Coulongeat |

Groenland

occidental © Tiina Itkonen Groenland

occidental © Tiina Itkonen |

||||||||||

Groenland occidental Peter et ses chiens © Tiina Itkonen  Oasis de Siwa, Égypte © Vincent Battesti - CNRS |

|||||||||||

Un

dispositif multimédia donne la parole aux habitants des

déserts : on y découvre les témoignages

d'un Touareg du Mali, d'une habitante de Mongolie, et d'habitants

du Groenland et du Nunavut. L'exposition donne aussi à

entendre le témoignage d'un habitant de l'oasis de Siwa

en Egypte. |

Pie-grièche grise, Lanius excubitor Ces oiseaux sont des résidents permanents des oasis sahariennes, où ils trouvent de quoi assurer à la fois leur subsistance et leur reproduction. Ils ont su s’adapter et tirer parti de cet environnement élaboré par les humains. Pie-grièche pâle © MNHN - J.-C. Domenech |

||||||||||

|

Menaces pesant sur le nomadisme Partout, le nomadisme régresse. La plupart des peuples des déserts anciennement nomades sont devenus sédentaires au cours du XXe siècle. Les causes en sont multiples : déplacements entravés par les frontières, conflits armés, concurrence des concessions minières, sécheresses, surexploitation de l’eau et des pâturages, pressions étatiques, désir d’une vie moins dure… En réponse, les humains changent de mode de vie et d’activité, beaucoup viennent grossir la population des villes. Le nomadisme serait-il en voie de disparition ? Saura-t-il se transformer pour perdurer ? |

|||||||||||

|

Menaces de l’exploitation intensive Encouragée par les politiques nationales, la création de nouvelles palmeraies industrielles entraîne une explosion de la consommation d'eau pour l'irrigation dans les régions désertiques. Partout, les nappes d’eau s’épuisent ou leur qualité se dégrade. On recourt alors à des forages dans des réserves plus profondes qui périclitent à leur tour. |

|||||||||||

| Partie 4 : Carnets de terrain |

|||||||||||

|

|

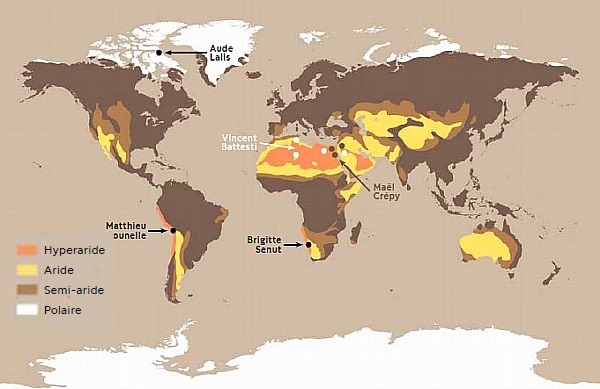

Les déserts sont des terrains d’exploration privilégiés pour les scientifiques de disciplines variées. Ils peuvent y étudier des espèces animales et végétales remarquables, parfaitement adaptées à ces environnements extrêmes. Ils peuvent aussi y récolter de précieuses données sur les événements passés, grâce au climat sec favorable à la conservation des météorites, des fossiles et des objets archéologiques. La dernière partie de l’exposition est l’occasion de donner la parole à ces scientifiques, qui témoignent grâce à un dispositif sonore de leur expérience du désert, et présentent chacun un objet emblématique de leur terrain de recherche. L’occasion également de revenir sur une figure emblématique du Muséum : Théodore Monod, grand amoureux du désert. Terrains d'exploration des scientifiques témoignant dans l'exposition © Atelier Pentagon Brigitte Senut Paléontologue

dans le désert du Namib Mathieu Gournelle Chercheur

de météorites dans le désert d’Atacama,

astrophysicien Welwitschia

mirabilis, Namibia © Derek Keats - CC BY-SA 2.0 Arctique, Svalbard - Domaine public Aude Lalis Spécialiste

de la faune polaire dans le désert arctique Vincent Battesti Anthropologue

dans les déserts du Sahara et d’Arabie Désert d’Hisma, Arabie saoudite © Neom / Unsplash Maël Crépy Géoarchéologue

dans le désert égyptien Théodore Monod (1902-2000) Naturaliste

amoureux du désert Son

objet emblématique ? Silene acaulis, Barentsøya, Svalbard © Hermanhi - CC BY-SA 3.0 |

||||||||||

|

|||||||||||