....

. ![]() Les

enjeux de la biodiversité

Les

enjeux de la biodiversité

sur le bassin Seine-Normandie, en Île-de-France

.

Aperçu

des grands milieux écologiques et de leur biodiversité

Les espèces protégées en région Île-de-France

Les habitats identifiés pour mettre en place une protection effective

des espèces menacées

...

La région Île-de-France (ÎdF) rassemble huit

départements : Paris (75), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines

(78), l’Essonne (91),

les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94)

et le Val-d’Oise (95). Elle est intégralement comprise dans

le bassin Seine-Normandie. La région ÎdF accueille une grande

diversité d’espèces et de milieux, dont des milieux

rares comme les prairies calcaires. On retrouve en ÎdF plus de 1

500 espèces de papillons de nuit, 1 600 espèces végétales,

178 espèces d’oiseaux nicheurs,

62 espèces de libellules, et 56 espèces de mammifères

indigènes.

| Aperçu des grands milieux écologiques et de leur biodiversité | ||||||||||||||||

| Une région aux multiples habitats remarquables, symbole d’une biodiversité abondante Les marais et étangs de l’ÎdF abritent une faune diversifiée, notamment des oiseaux aquatiques comme le butor étoilé (Botaurus stellaris) et le râle d’eau (Rallus aquaticus), ainsi que des odonates et des amphibiens tels que le triton crêté (Triturus cristatus). Les cours d’eau comme la Seine, la Marne et l’Oise sont des habitats importants pour une variété de poissons, y compris des espèces migratrices comme l’anguille européenne (Anguilla anguilla). Les bords de rivières sont également riches en végétation, comme les aulnes et les saules, qui fournissent des habitats pour une multitude d’insectes, d’oiseaux et de mammifères. |

|

Campagnol amphibie © DR |

||||||||||||||

| Focus espèces Le triton crêté (Triturus cristatus) est un amphibien caractérisé par sa crête dorsale élevée, plus prononcée chez les mâles pendant la reproduction. Ce triton passe une partie de son temps dans l’eau, où il se nourrit principalement de larves d’insectes aquatiques et de petits crustacés. On le trouve principalement dans les étangs, mares et autres zones d’eau douce avec une végétation dense en Île-de-France. Bien que relativement commun, il est menacé par la perte et la fragmentation de son habitat, ainsi que par la pollution de l’eau. |

Colette du Lierre © DR |

|||||||||||||||

Triton crêté © E.Sansault-ANEPE Caudalis-CC BY-NC-SA |

Potamot coloré © O.Roquinarc’h - INPN - CC BY-NC-SA |

|||||||||||||||

| Le

potamot coloré (Potamogeton coloratus) est

une plante aquatique vivace qui se caractérise par ses

feuilles submergées translucides et allongées, ainsi

que par ses petites fleurs disposées en épis. Il

pousse dans des eaux claires et peu profondes, souvent dans les

mares, fossés, les prairies marécageuses, ou encore

des étangs au sol calcaire. Fragile, cette espèce

est menacée par l’eutrophisation et le comblement

des milieux aquatiques. En raison de la dégradation de

ses habitats aquatiques, le potamot est protégé

en France, et est considéré comme une espèce

rare et menacée. |

||||||||||||||||

| Les forêts de Fontainebleau et de Rambouillet sont des refuges pour une grande diversité d’espèces, allant des grands mammifères comme le cerf élaphe (Cervus elaphus) aux insectes rares. En plus de ces massifs forestiers de grande taille, les petits bois et bosquets agissent comme des corridors écologiques, permettant la circulation de la faune entre les grands massifs forestiers et les zones humides. Ce sont des refuges pour les petits mammifères comme les chauves souris et les oiseaux nicheurs. En 2018, près de 22 % de la surface d’Île-de-France est artificialisée, soit près de quatre fois plus qu’au niveau national ce qui en fait la région la plus artificialisée de France métropolitaine. Ces milieux artificialisés laissent peu de place aux habitats naturels. Cependant, des efforts de gestion écologique et de restauration sont déployés pour maintenir et promouvoir la biodiversité au sein de ces espaces urbanisés, notamment à travers la création de parcs urbains, de jardins botaniques et de réserves naturelles urbaines. Ces espaces fournissent des habitats essentiels pour la faune urbaine et une diversité de plantes pouvant servir de ressource aux pollinisateurs. |

||||||||||||||||

| Les pressions sur la biodiversité francilienne Depuis plusieurs décennies, la région ÎdF fait face à une dégradation alarmante de sa biodiversité. Les 5 principales causes du déclin de la biodiversité sont (IPBES, 2019) :

•

La

destruction et la fragmentation des milieux naturels liées,

notamment, à l’artificialisation des sols et aux

changements d’usages des sols liés à l’urbanisation

et la mise en culture intensive ;

•

La

surexploitation d’espèces sauvages : surpêche,

déforestation, braconnage… ;

•

Le

changement climatique, qui peut s’ajouter aux autres causes

et les aggraver. Il contribue à modifier les conditions

de vie des espèces, les forçant à migrer

ou à adapter leur mode de vie ;

•

Les

pollutions de l’eau, des sols et de l’air ;

•

L’introduction

d’espèces exotiques envahissantes, qui représentent

des perturbations à l’équilibre local et qui

se fait particulièrement ressentir en ÎdF. |

|

|||||||||||||||

Ainsi,

malgré une nette augmentation des espaces de nature en

ÎdF depuis un siècle,

ces derniers ont perdu une grande part de leur diversité

: par exemple, la flore francilienne actuelle ne comporte que

88% de similitude avec celle de 1930 (Panorama

de la biodiversité en Île-de-France, 2019). |

||||||||||||||||

| Les espèces protégées en région Île-de-France | ||||||||||||||||

|

|

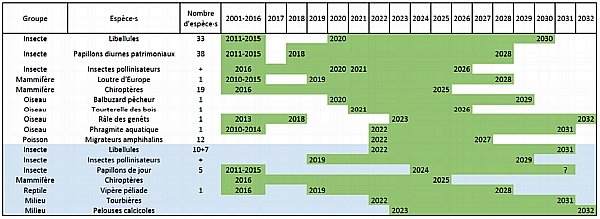

Connaître l’état des populations Afin de connaître l’état de conservation des espèces présentes sur le territoire, des listes rouges peuvent être établies et déclinées, à l’échelle régionale à un instant T, et selon les données disponibles. En août 2023, il y avait 10 listes rouges régionales dont la méthodologie et la démarche ont été labellisées par le comité français de l’UICN. Elles concernent les oiseaux nicheurs (2018), les chiroptères (2014), les amphibiens (2022), les reptiles (2022), les poissons (2023), les odonates (2013), les orthoptères (2018), les lépidoptères (2016), les mantes et phasmes (2018), et la flore vasculaire (2011) (août 2023, UICN). Agir pour la protection des espèces menacées La

protection des espèces en France repose sur de nombreux

outils, dont les plus importants sont les plans nationaux d’action

(PNA), et leurs déclinaisons régionales, les plans

régionaux d’action (PRA). Les PNA sont des outils

stratégiques non opposables. Ils revêtent une ambition

opérationnelle et un ancrage territorial pour assurer le

rétablissement des populations d’une ou de plusieurs

espèces et, ensuite, leur conservation. Les PNA (sur fond blanc) et PRA (sur fond bleu) en région Île-de-France Certains PNA ou PRA ne sont plus déployés officiellement, mais des suivis peuvent être maintenus, afin de procéder à l’évaluation et à la rédaction de nouveaux plans. Le détail des PNA et PRA en région ÎdF est en annexe. Les PNA peuvent inclure plusieurs espèces et menaces, avec une approche holistique, nationale et à long terme. En parallèle des PNA, chaque bassin hydrographique dispose d’un plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI). Le PLAGEPOMI (2022-2027) se concentre spécifiquement sur la gestion des poissons migrateurs amphihalins, qui se déplacent entre les eaux douces et salées au cours de leur cycle de vie. Le PLAGEPOMI a une portée plus technique et territoriale, se limitant au bassin versant. Ce plan fixe sur six ans les mesures nécessaires à leur reproduction, développement, conservation, et circulation, en incluant des actions pour lever les obstacles à la migration et améliorer les habitats. Il encadre également les conditions d’une gestion durable de la pêche et de l’aquaculture, pour soutenir les ressources halieutiques, fortement menacées par les activités humaines et les changements environnementaux. Sur le bassin Seine-Normandie, sept espèces de poissons sont visées par le PLAGEPOMI |

|||||||||||||||

| Les habitats identifiés pour mettre en place une protection effective des espèces menacées | ||||||||||||||||

| Quelques habitats emblématiques de l’ÎdF et exemples d’actions de protection de la biodiversité De façon non exhaustive, les informations ci-dessous présentent quelques habitats emblématiques du bassin Seine-Normandie en région ÎdF, et les enjeux qui y sont rattachés, en présentant quelques actions et solutions fondées sur la nature qu’il est possible de mettre en place pour y limiter l’érosion de la biodiversité. Les données présentées sont issues du Panorama de la biodiversité francilienne publié (L’Institut Paris Région, 2019) et du diagnostic de la biodiversité en Île-de-France (Natureparif, 2013). |

||||||||||||||||

| Où agir et pourquoi ? |

Quelques exemples de ce qu'il est possible de faire | |||||||||||||||

| Des milieux agricoles à diversifier Les

milieux agricoles représentent 48% de la superficie régionale

(Agreste, 2017). Ces milieux agricoles sont

soumis à de nombreuses pressions, particulièrement

dépendantes du système d’exploitation. |

|

|||||||||||||||

| Des mileux forestiers à préserver Les

forêts franciliennes couvrent près d’un quart

de la surface régionale, soit 280 000 hectares de forêts

(IAU ÎdF,

2012). |

|

|||||||||||||||

| Des milieux urbains à végétaliser Les milieux urbains couvrent près de 22% territoire régional, et recensent plus du tiers des espèces d’oiseaux de la région dans Paris intra-muros. Ils n’en demeurent pas moins les milieux les plus pauvres en nombre d’espèces, du fait des pressions qui s’y cumulent. L’urbanisation réduit les habitats naturels, affectant des espèces comme les amphibiens et les chauves-souris, qui perdent leurs zones de vie et de reproduction. La pollution des cours d’eau et des sols, due aux rejets industriels et aux pesticides, nuit à des espèces aquatiques et aux pollinisateurs. Enfin, les espèces invasives comme le raton laveur et la tortue de Floride concurrencent les espèces locales pour les ressources, menaçant leur survie. |

|

|||||||||||||||

Des zone humides et des cours d'eau à restaurer En

ÎdF, on compte 845 hectares

de zones humides et 8 342 kilomètres de cours d’eau,

recouvrant environ 4% du territoire (ARB ÎdF,

2019). |

|

|||||||||||||||

|

Focus Milieu La

Réserve naturelle régionale du Bassin de la Bièvre

est un espace protégé situé dans les Hauts-de-Seine.

Bien que modeste en taille et entourée d’un environnement

urbain, elle constitue un précieux refuge pour la biodiversité.

Le bassin, créé pour réguler les crues

de la Bièvre, a vu son écosystème évoluer

naturellement. Il abrite aujourd’hui une riche variété

d’habitats rares en ÎdF,

comme des boisements humides, des prairies marécageuses

et des roselières. |

|

Carte

de la région Île-de-France et du bassin Seine-Normandie  |

||||||||||||||

| Les aires protégées, des sites privilégiés pour connaître et protéger la biodiversité | ||||||||||||||||

|

D’après

l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, une aire protégée

est un espace géographique clairement défini,

et géré afin d’assurer à long terme

la conservation de la nature, ainsi que les services écosystémiques

et les valeurs culturelles qui lui sont associés. En France,

plusieurs statuts existent, avec différents niveaux de

protection, d’intégration des activités socio-économiques,

et différents modes d’action. On parle d’aire

protégée sous protection foncière, réglementaire

ou contractuelle. Ces outils de protection peuvent se combiner,

c’est le cas pour 5,5% de la surface des aires protégées

terrestres (INPN, 2020). Ce sont les espaces

privilégiés et opérationnels pour l’amélioration

des connaissances et la préservation de la biodiversité,

en particulier grâce aux structures locales mobilisables,

chargées de la gestion ou de l’animation de ces territoires

aux enjeux particuliers. Ces enjeux et objectifs sont rappelés

dans la Stratégie Nationale des Aires Protégées

2030, finalisée en 2019, et son plan d’action territorial

(2024), bien que l’agence de l’eau Seine-Normandie

apporte son soutien financier aux projets, qu’ils soient

situées sur une aire protégée ou non, conformément

à son 12ème programme Eau, climat & biodiversité

2025-2030. |

|

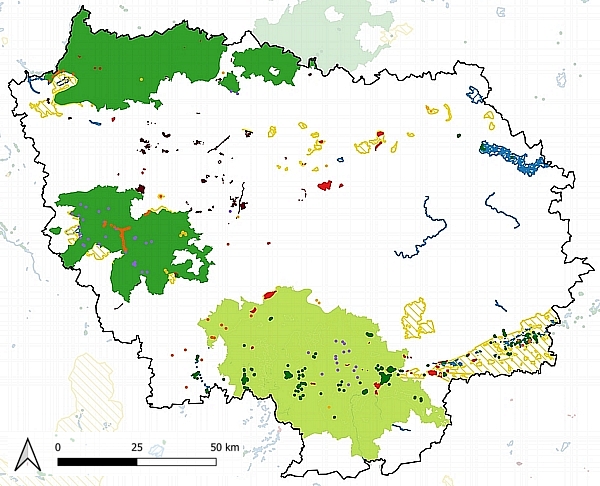

Les

aires protégées en région Île-de-France Carte des aires protégées en région Île-de-France Sources : AESN, INPN |

||||||||||||||

|

||||||||||||||||